本报讯 (记者李婷) 上海现存最古老的戏单、近代中国第一家国人自建新式演剧场所的复原模型、目前可知的最早的梅兰芳演出影像……“海艺存珍———上海市文化艺术档案馆馆藏珍档特展”昨天在上海图书馆揭幕,亮相的307件珍贵史料、实物,展现了上海舞台艺术旺盛的生命力。

展览开篇,一张光绪年间的“大观园戏单”,是京剧进入上海舞台的见证。这一页历尽百年沧桑、已现残角的纸片是目前上海现存最古老的节目单,上面刊登了大观园“十四夜演”夜戏的剧目和演员名单。虽然这份戏单的具体年份无从知晓,但从演出的主要剧目《蜃中楼》的排演年份推测,应该是京剧进入上海后不久,而戏单上的演员阵容———张胜奎、小莲生等,都是响当当的大牌,难怪时文记载有“沪人初见,趋之若狂”的盛况。

上海开埠虽然只有170多年的历史,然而优越的地理环境以及经济文化背景,使这座城市在清末民初便成为我国南方戏曲活动的中心。京剧、昆曲、徽剧、绍兴乱弹、秦腔、粤剧、上海花鼓戏、南词滩簧等南北各种地方戏曲相继涌入,在上海剧坛争妍斗丽。最初,他们的演出场地主要集中在庙宇、会馆、勾栏、茶楼等地方,不久,各类专门的演剧场所竞相创建。其中,建成于1908年的“新舞台”,是近代中国第一家国人自建的新式演剧场所。它由京剧艺人夏月恒、夏月珊、夏月润、潘月樵与沪上绅商集资建造,坐落于上海南市十六铺外滩老太平码头附近,面临黄浦江,后通里马路 (今中山南路)。本次展览展出了一件依据1908年“新舞台”原貌复制的模型,通过该模型,观众可以清晰看到,当时的“新舞台”在建筑风格和布局上,完全不同于传统的老式茶馆剧场,而是大量参考了欧洲和日本的新式剧场,舞台作伸出式半月形,既取消了两柱四方形的传统舞台,又保留了戏曲舞台三面环临观众的特点。转动模型开关,能看到当年“新舞台”新式转台的模样———它由台下一架大转盘启动,可同时形成两台布景。这里还是我国最早使用灯光、布景的戏曲剧场,观众厅可容纳2000名观众。

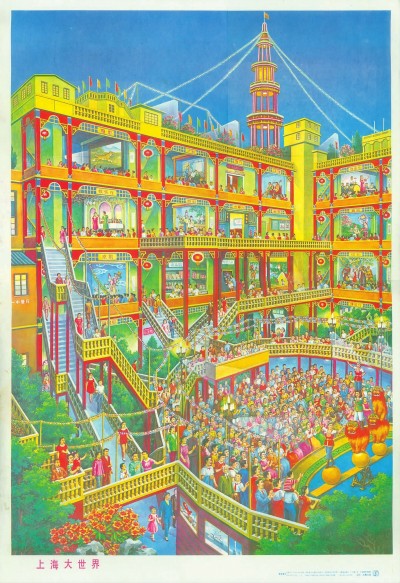

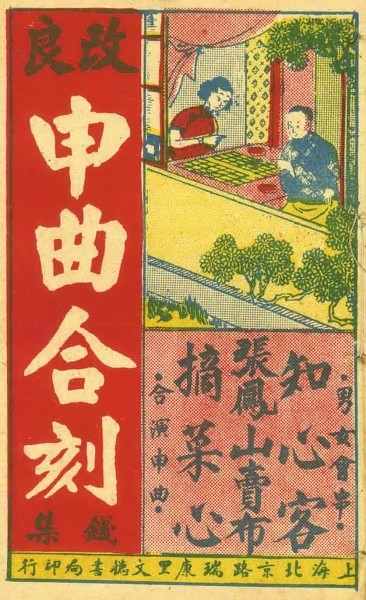

“新舞台”的出现推动了近代中国剧场的革新,从此,新式剧场相继涌现。就连当时远东地区最大的游乐场———大世界也设置了专门的剧场,游客买门票进场后可以任意去各剧场观赏,不受时间和场子限制。大世界从开创那天起,同步发行 《大世界》 报,每天一份,介绍每个场子、每个时段的演出内容和主要演员。本次展览首次展出了一份1920年3月9日出版的《大世界》 报,观众可以从中看到当天大世界的娱乐活动。在乾坤大剧场的夜场演出的演员名单中,记者发现了孟小冬的名字,与她同场演出的还有粉菊花、小秃扁等诸多名角。老剧场研究专家邱国明告诉记者,从孟小冬的出场顺序可以看出,她演的是中路戏,还处于学艺阶段。事实上,大世界的乾坤大剧场因其开创男女同台演出先例,成了当时不少名角的腾飞之地。

此外,本次展出的清同治年间的梨园公所地契、字据,梨园前辈艺人的照片、关书、护照,1929年底拍摄的无声影片 《霸王别姬》 等,都是上海舞台艺术乃至中国戏曲发展史上的重要见证,也为研究这段历史提供了物证。