罗新

法浩特说:现在年轻学者普遍重西方轻俄苏,有的甚至拒绝学俄语。要知道过去的中亚考古,几乎全都是用俄语出版的,不读俄语,等于放弃了近百年的学术积累,那可是中亚知识宝库中非常非常重要的一部分啊。

7

老虎与麻雀

最靠近阿姆河是第二天,在著名的喀拉秋别(Kara-Tepe)佛寺遗址。遗址位于蒙古大军毁掉的铁尔梅兹古城西侧山丘上,属于边防控制区。我们先到山丘东侧距铁尔梅兹古城遗址很近的边防站,到边防军那里递交文件。斜挎冲锋枪的军人上车核对人数、证件之后,我们绕到山丘北侧进入遗址区。法浩特叮嘱我们不要到山丘顶部拍照,让哨楼上的士兵看见会有麻烦。一边听法浩特介绍寺院形制、发掘情况,一边对照资料上的出土文物恶补贵霜佛教考古,一边无法克制地、时不时地走神,向着山丘南侧的阿姆河张望,拍几张词不达意的照片——真的,照片上的阿姆河,完全没有我们看着它时所感受到的浑厚与紧张。

只有在喀拉秋别山顶才能看清阿姆河的主河道,看到河对岸阿富汗那边稀稀落落的芦苇,以及再远处映射着阳光的大片黄沙。沙漠如一道金色画框,把阿姆河从现实中切割出来,成为独立的风景。可是就在喀拉秋别这个位置,阿姆河一分为二,河里出现了一个很大的洲屿,即先知岛(Aral Paygambar,乌兹别克语写作Paygambar Orol)。因此,从喀拉

秋别的遗址区看阿姆河,只能看见先知岛和东(北)河道,会感觉阿姆河不是那么宽,不大容易想到那只是一个岛,岛那边还有阿姆河的西(南)河道。

先知岛原来的名字叫乌斯曼(Uthman)岛,乌斯曼是伊斯兰征服时期的一位阿拉伯将军,704年他从阿姆河南向北进军,先控制这个岛屿,据说在岛上集结了1万5千名士兵,从这里渡河攻克铁尔梅兹,故此岛以他的名字为名。后来,岛上建了先知助勒基福勒(Zulkifl)的圣墓。助勒基福勒就是《古兰经》提到的先知Dhul-Kifl,研究者常把他与《旧约》里的先知以赛亚(Isaiah)或以西结(Ezekiel)勘同。传说,助勒基福勒在巴格达离世后,人们按遗嘱把尸身放到船上,送船下河,任其所之。船到铁尔梅兹城旁边的阿姆河中停下,那个地方迅速涌起一座小岛,于是他就葬在岛上。我们隔河可以看见的先知墓建于11或12世纪,那之后大概就改名先知岛了。法浩特介绍说,那个小小的建筑群包括墓室、清真寺和两间纪念堂。

先知岛属于乌兹别克斯坦,当然是绝对的军事区,普通人没有机会上岛,连军人也不在岛上常驻。有史以来,这个岛从未如此与世隔绝过,当然在现代社会这也意味着罕见的机遇,使得岛上的动植物生态系统得以不受干扰。1960年苏联把此岛列为自然保护区,更是创造了难得的好条件。全岛面积3.1公顷,据近年的调查,岛上有150种植物,21种哺乳动物,142种鸟类,25种爬行动物,岛屿周围水域有大约35种鱼类。岛上动物中最珍贵的是布哈拉鹿,又名巴克特里亚马鹿。布哈拉鹿与中国新疆的叶尔羌赤鹿(又名塔里木马鹿)属于赤鹿的两个彼此有别的亚种,都在沙漠环境下的低地水滨求生存,都属濒危物种。

说到自然保护,现在阿姆河下游的尾闾地带也成了一个非常大的保护区。众所周知,由于1960年代以后农业灌溉用水过度,阿姆河到下游水量急剧减少,直至慢慢断流,不再能够供应咸海。这直接引发了咸海的萎缩乃至枯竭,成为现代世界最大的人为环境灾难。然而,一方面是咸海的悲剧性消失,另一方面则是阿姆河尾闾三角洲地带出现大片绿地,为建设自然保护国家公园准备了条件。听说那个公园已经有了相当数量的布哈拉鹿,还有许多其他中亚濒危物种在那里找到了避难地。有人甚至建议要在那里投放西伯利亚虎(中国称东北虎),以替代不久前才灭绝的里海虎(中国称新疆虎)。

里海虎是与西伯利亚虎、孟加拉虎(中国称华南虎)并列的亚洲虎,体型在二者之间,最后灭绝可能距今不足30年。18、19世纪到中亚旅行的欧洲人记录了里海虎对旅行者的巨大威胁,许多旅行记里都有对深夜虎啸的描写。较早记录里海虎的,比如1740年英国商人George Thompson和Reynold Hogg旅行到咸海一带时,这样记录该地野生动物:“有非常多的野马、野驴、羚羊和狼,还有一种凶猛的野兽,叫做jolbars,与老虎并无不同,鞑靼人说它强壮得能够把一匹马叼走。”这里的jolbars即yol-bars,又 可 作yul-bars,就 是突厥语的“老虎”。这也是中亚常见的男性名字,民国后期为国民党效力的尧乐博斯(又译作尧乐博士),便以虎为名。

阿拉伯文和波斯文地理书常见铁尔梅兹附近“群虎纵横”的记录,研究者认为这与阿姆河河岸及苏尔汗河下游浓密的芦苇丛有关。《长春真人西游记》说从铁门到阿姆河之间“林木茂盛”,过了阿姆河则是“渠边芦苇满地,不类中原所有……其大者,经冬叶青而不凋,因取以为杖,夜横辕下,辕覆不折;其小者叶枯春换”。可见那时的生态是非常适合老虎生存的。

阿姆河三角洲地带投放西伯利亚虎,大概无法实现。不过我关心另一个问题,就是中亚古代是不是有狮子。亚洲狮直到19世纪还在中东、伊朗和印度有较广的分布(印度至今还有相当数量的野生种群),那么有没有可能曾经出现在阿姆河流域呢?志费尼《世界征服者史》记成吉思汗从铁尔梅兹渡过阿姆河,攻克巴里黑(Balkh),不分男女老幼地屠杀居民,弃尸于野,“有很长一段时间,野兽以死尸为盛宴,狮子和群狼相安无争,秃鹫与鹰和平共餐”。这里的狮子,波斯语原文就是shir。但是研究者指出,这个词常常又用来说老虎。单单依据文献似乎不能得出结论,不知道考古学家们是不是遇到过狮子的遗骨?在路边小餐馆等午饭时,我向法浩特提出这个问题。他好像有点意外,说,据我所知,没有。也许中亚冬天气温偏低,狮子无法适应?

我提出另一个问题,是关于鸟的。长春真人丘处机在撒马尔罕时,有诗句“园林寂寂鸟无语”,自注云“花木虽茂,并无飞禽”。《长春真人西游记》写道:“时僚属请师复游郭西,园林相接百余里,虽中原莫能过,但寂无鸟声耳。”我无法理解撒马尔罕怎么会没有鸟。如果说是战事破坏使然,但另有一条近代材料,说布哈拉没有麻雀。俄国革命后英国军官贝利(F.M.Bailey)到中亚搜集情报,1919年在布哈拉住过一阵。第二年冬天他在英国皇家地理学会上做报告时说:“布哈拉很

奇怪的一点是没有麻雀,据我所知,这是唯一一个见不到麻雀的大城市,尽管在周边的乡间还相当常见。”那么,怎么理解这种现象呢?

“有意思,有意思,”法浩特说,“我没想过这个问题,不过我可以试着解释一下。首先,可能也是最重要的,就是考古显示中古的中亚城市缺乏绿地规划。特别在9—12世纪间,城市人口激增,民居密集,出现越来越多的多层建筑,街道狭窄。这是因为人们都希望住在有军事防卫的城墙以内,不愿意住在城外。萨曼、塞尔柱和黑汗帝国时代,城市不断扩大,新城墙向外扩展,但仍然缺乏绿地规划。没有绿地,就没有昆虫,因而也就没有动物,没有鸟。鸽子是杂食鸟类,它们什么都吃,可是麻雀是草食鸟类。”

“另一方面,”法浩特接着说,“文献如《史记》《汉书》记载古代中亚绿洲盛产水果,特别是葡萄,比如大宛,即今之费尔干纳。你知道,农民必须驱赶鸟类以保护果园。即便在如今的中亚,农民也用各种手段对付鸟类,有人养隼,有人猎杀一切靠近果园的鸟类。高度密集复杂的灌溉农业生态系统里,留给鸟类和别的动物的生存缝隙是很小很小的。可以说,中亚历史上的城市化与绿洲农业对生物多样性的降低有重大影响,野生动物在绿洲和城市里的生存空间急剧萎缩。当然,从考古学的角度似乎还没有人讨论这个问题。也许因为我们在发掘中很少见到鸟类的遗骨,鸡骨倒是很多。”

8

渡口之间的竞争

巴托尔德《蒙古入侵时期的突厥斯坦》说阿姆河最重要的渡口有两个,下游在Amul,中上游在铁尔梅兹,前者沟通波斯与中亚,后者沟通印度与中亚。从喀拉秋别的考古遗址区看先知岛,我终于明白了铁尔梅兹古城的选址理由:先知岛是渡口的重要组成部分。湍急的河流会把渡船急速向下游推送,有了河中央的岛屿,渡船先抵达先知岛,再从岛屿另一侧下水流向对岸,大大减低了渡河的难度。渡口选址决定了码头城镇的所在,古铁尔梅兹就是从渡口发展起来的。阿姆河的流速和冰凌使得浮桥即使可建也必定为期短暂,常规的过河方式只能是渡船或捆绑在一起的皮筏。成吉思汗追击花剌子模残敌扎兰丁时,渡过阿姆河进入兴都库什(大雪山)地带,那时应建有浮桥,即《长春真人西游记》所说的“舟梁”。因这个浮桥遭到“土寇”破坏,丘处机过河时仍是乘船。

帖木儿南征印度也在铁尔梅兹过阿姆河,同样建造了临时的浮桥。《克拉维约东使记》说帖木儿往返都走浮桥,浮桥是用木头搭建在船上构成的,往返都是一旦过河立即下令拆除。中译本有这么一段:“当我们临近河岸时,见到桥身尚遗在河中,两头靠近河岸之处,果然被拆断。所幸桥身大部尚未伤损,仍可利用。我们的坐骑及牲畜等,皆赖这段残桥之助,得以渡过。其余靠近河岸的一小段,则用船只摆渡。”对照西班牙文原文,这一段应该是这样的:“使者一行即经浮桥过河……浮桥并非从河边直抵对岸,因河中间有一大片陆地,马与牲畜可行走其上,故这一段是没有桥的。”所说的河中陆地,就是先知岛。克拉维约一行利用了浮桥,他的记录显示浮桥架在先知岛与两岸之间较窄的两条河道上。那时的先知岛比现在热闹许多。

可是,铁尔梅兹古城西侧依托先知岛的这个渡口,并非阿姆河在这一河段的唯一渡口,有时甚至不是主要的渡口。著名东方学家弗拉基米尔·米诺尔斯基1967年发表了一篇文章《阿姆河上的一个希腊渡口》,对帖木儿帝国时代一部地理书中提到的一个希腊语地名进行了有趣的研究。这个地名从亚历山大时代到帖木儿时代跨越了1500年的鸿沟,期间各种语言特别是波斯语和突厥语对这个地名的发音施加了各自的影响(举个也许不恰当的例子,上都河)。帖木儿帝国时代Hafiz-i Abru受沙哈鲁之命,用波斯文整理、修订并大大扩充一部阿拉伯文地理书时,所记录下来的这个地名,至少从形态上已难以还原到它的希腊语语源。米诺尔斯基把这个地名转写为*Pardāγwī,并翻译了Hafiz-iAbru书中相关条目,兹转译如下:

“*Pardāγwī在阿姆河岸边,靠近铁尔梅兹。有人说它在铁尔梅兹之前很久就已存在了,也有人说它(和铁尔梅兹一样)是由亚历山大建造的。*Pardāγwī是亚历山大时代的希腊语地名,意思是‘客舍’。古时候负责阿姆河渡河事务的重要船夫都在*Pardāγwī,君主们都从这里渡河。因居民守护渡口,从前的国君对他们特别优待,蠲免其赋税。此地因而人口繁盛,工匠众多,对旅行者的服务十分周到。当地人以慷慨著称,经行其地的旅客成为*Pardāγwī人彼此争抢的对象,他们都急于要把客人带回自家。绝大多数时候,铁尔梅兹 人 与*Pardāγwī人 也 在 竞 争中。在*Pardāγwī周围地带,丛林广布,老虎出没其间。”(米诺尔斯基特别说明,这里虎的原文是shir,不过他认定应当译作虎而不是字面意义上的狮。)

为便于读写,米诺尔斯基所建立的*Pardāγwī转写形式,被后来非语文学领域的研究者简化为Pardagvi(我觉得中文可以意译为“客舍城”)。这个客舍城古渡口在哪里呢?按照Hafizi Abru原文本的叙述顺序,先说铁尔梅兹,接着说Pardagvi,然后说下游140公里之外名为Kalif的渡口,那么,Pardagvi应该就在铁尔梅兹与Kalif之间,也就是说,Pardagvi在铁尔梅兹以西。不过米诺尔斯基轻易地否决了这个选项。他向上游看过去,觉得应该在苏尔汗河汇入阿姆河的河口与铁尔梅兹古城之间,具有非常高可能性的地方是新(今)铁尔梅兹正南方,那里在近代也是一个渡口。他解释说,苏尔汗河三角洲地带茂盛的芦苇丛,似乎也像是Hafiz-i Abru所说有老虎出没的丛林。

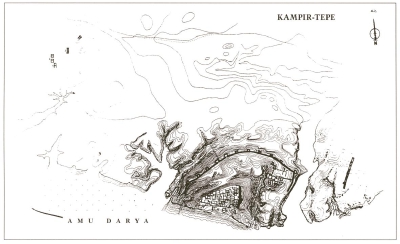

与米诺尔斯基向东看正相反,这座所谓亚历山大时代的“客舍城”被考古学家在西边发现了。1972年苏联考古学家在铁尔梅兹以西30公里的卡姆皮尔 秋 别(Kampyr-Tepe,又 常 拼写为Kampir-Tepe,这个地方又被称为Kafir-Qala,意思是“异教徒城堡”),发现一处有浓郁贵霜文化色彩的古城遗址。古城位于阿姆河北岸的黄土高台上,南北都是陡峭险峻的深沟,北边有城墙遗迹。研究者如E.V.Rtveladze立即把这处遗址与米诺尔斯基所说的Pardagvi古客舍城联系起来。1979年对这个遗址进行了试掘,1982年开始全面发掘,到苏联解体之前,该古城遗址绝大部分都已完成发掘和研究,考古学家认定这是一座贵霜全盛时期的渡口城市,就是Hafiz-i Abru所记的Pardagvi古客舍城。

我们在铁尔梅兹的第四天,来到卡姆皮尔秋别。第一眼就被那复原后的北城墙所震撼,城墙上多至两排的、贵霜特有的箭簇形窗户(或射击孔)给人深刻印象。进入城墙,烈日下难分形状的黄土建筑,干燥又寂静的远近地貌,满地码放、用以复原古城的新造土砖,让人很难想象这里曾是古代巴克特里亚地区最繁荣、最古老的渡口。古城遗址由城区、城堡、城外居民区、墓葬区和宗教祭祀区组成。我们在城堡区坍塌叠压的断裂带,看到许多深埋入土的巨大陶瓮。这种大陶瓮在某些大概是库房的房间整齐排列,不知道用以盛葡萄酒还是盛谷物。

站在城堡顶部平台上,向南俯瞰阿姆河河谷,绿色田野如一面布幔向东向西缓缓伸展,包裹住南边那一缕灰蓝色的阿姆河。由于阿姆河河道明显向南摆动,原河道所在靠近古城遗址的地带成了肥沃的农田。可以说,这个遗址已远离阿姆河,完全不适合当作渡口了。不知道这一变化始于何时,也不知道这是不是该渡口失去主渡口地位的原因。研究者认为,这个渡口的最早年代可能比青铜时代还要早,而古城遗址则属于公元前4世纪至公元前1世纪的建筑遗存,全盛期在贵霜帝国的迦腻色伽一世之时。这意味着在漫长的时期内,此地都是本地区最主要的渡口。由前引Hafiz-i Abru的那段话来看,在依托先知岛的铁尔梅兹古城渡口崛起的过程中,这个“客舍城”古渡口仍在使用,两者间存在明显的竞争关系。可以肯定的一点是,正是由于在竞争中表现出越来越明显的优势,才有了铁尔梅兹古城的繁荣,以及客舍城的衰落与废弃。

9

月亮照在阿姆河上

我很喜欢和法浩特聊天,不仅因为意外地发现我们有一些共同的经历(比如都在安卡拉住过很久),有一些共同的朋友,还且也因为在好些议题上思路接近。比如,我们都对所谓“蓝突厥”、对突厥狼祖传说等等,存着深深的疑虑。更重要的,我们都对大月氏西迁说不敢深信。

在铁尔梅兹的最后一天的下午,我们再一次造访市中心那个非常棒的考古博物馆,李肖等在馆里大肆拍摄时,我和法浩特坐在馆外台阶上闲聊。马路对面我早晨跑步的那个公园有好多小孩子嬉闹,几个上了年纪的妇人一扭一拐地走在树林里。一天的酷热正在消退,虽然没有风,还是能感觉到清凉像是从地底升上来,缓缓向上空的阳光里蔓延。

我提到大月氏,我知道这是巴克特里亚历史叙述中无可

回避的一环,但是我觉得月氏从河西走廊远道迁徙至巴克特里亚建立王朝的说法,太像前古典时代的传说,传闻之辞加上想象与附会,成了《史记》《汉书》里那几句话,更成为现代研究者加以发挥的基础。就如同匈奴西迁成为欧洲古典后期历史上非常重要的匈(Hun)人的那个说法,本来是一个捕风捉影的联想与想象,后来竟成为那么多学者进一步深化细化研究的前提。

法浩特说,是的,我一直有此疑惑。长途迁徙,跨越多个地区、多个文化与多个政治体,最后在一个遥远的地方建立王朝,这个叙事模式具有强烈的传说属性,传说的特点是,类似的事情在可查证的历史上难以再现。迁徙往往是王朝历史叙述的结果,取决于谁讲述、对谁讲述、为什么要如此讲述。任何一个具体的迁徙传说,都构成一个复杂的历史体系。然而,要把历史与神话传说剥离开,远不是怀疑一下就可实现。研究缺乏系统文献史料的古代巴克特里亚,这个问题更加复杂和困难。

聊起乌兹别克斯坦的学界,我说我近年在美国、德国、土耳其等国开会时遇到一些年轻的乌兹别克学者,他们对西方学术之了解、英语之流畅、议题之新颖,都给我很深印象。我感觉,在俄苏学术传统之外,新一代学者迅速接上了西方传统,这使得中亚学术至少在某些学科,比如考古和历史学,具有了融汇多个传统的优势。考虑到俄苏有关学科的深厚传统与独特性,这种融汇是很让我们中国学人羡慕的。

法浩特说:表面看似乎是这样,然而存在另一种危机。现在年轻学者普遍重西方轻俄苏,有的甚至拒绝学俄语。比如说,在我们考古所,年轻学者要求我们的刊物以后仍然是双语,但不再是俄语和乌兹别克语,而是英语与乌兹别克语,这意味着学术刊物不再发表俄语文章。年青一代有些人,不仅不喜欢学,甚至也读不了俄语著作。要知道过去的中亚考古,几乎全都是用俄语出版的,不读俄语,等于放弃了近百年的学术积累,那可是中亚知识宝库中非常非常重要的一部分啊。过去父母倾向于送孩子进俄语幼儿园,让孩子从小学好俄语。现在变了,家长把孩子都送到英语幼儿园里,越来越多的中小学生完全不懂俄语。法浩特最后说:“我家孩子读的都是俄语幼儿园。”

那天晚上我们在铁尔梅兹市区北边的机场上飞机,飞去塔什干,次日飞回北京。在候机室,法浩特指给我看一面贴满照片的墙,我原以为是模范表彰宣传栏,走近一看才知道全都是通缉对象,几乎都是从乌兹别克斯坦跑去叙利亚参加ISIS的。法浩特问我,你注意他们的年龄和性别了吗?我仔细看一遍,对法浩特说,大部分是90后,大部分是女性。他点点头,神情凝重,长叹一口气。我想起我关注了好几年的那个重复人类迁徙之旅的萨洛帕克(Paul Salopek),他在走完乌兹别克斯坦一程后所写的报道中,提到他被沿途军警问得最多的一个问题:“你带着什么宗教书籍或音像制品?”他说能感觉到当局对宗教势力的上升极为紧张。2014年夏在吉尔吉斯斯坦的奥什,我听当地官员和学者说起费尔干纳地区极端宗教势力日益壮大。和抽象的形势分析不同,在机场看到的这些照片都是一个个活生生的人,看到他们,你会模模糊糊地感触到中亚社会与政治的另一面,普通旅行者不容易触及的那一面。

飞机升入夜空时,我努力向南看,希望看到阿姆河。下面的铁尔梅兹市亮闪闪的,环绕它南边的阿姆河却隐藏在黑暗中,阿姆河以南的阿富汗沙漠也全无踪影。看不见月亮,即使看得见也只是弯弯如眉的一小撇,不足以照亮巴克特里亚的大地、山谷与河流。我想起抵达铁尔梅兹的那个夜晚,圆月高悬,天空明净。如果那时从空中看下去,大概会看到一条银灰色的长练,在暗夜里摇摇曳曳,由东向西,如同听到了亘古的召唤,刺穿时间,飘向远方。

(上篇见《文汇学人》3月29日4-6版、中篇见4月12日10-12版。作者为北京大学历史学系教授)■