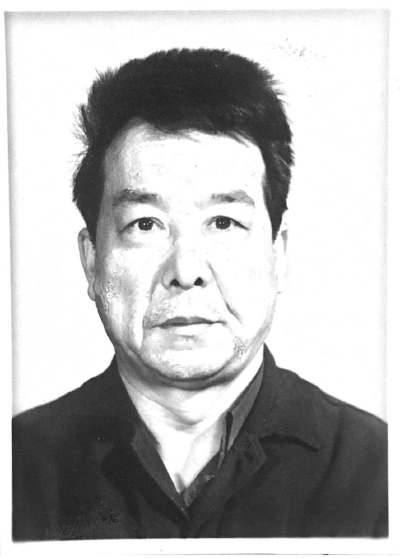

■段怀清

大学毕业迄今,转眼已经卅年。学生时代的一些老师,仍不时记起,其中就有楼仁煊、张禹九二位先生。

第一次见楼先生,是在系里举办的新生第一次见面会上,楼先生作为教师代表发言。发言中楼先生举了一个例句,来说明语言学习的“无止境”。例句是二战中希特勒在进攻英国之前的公然 叫 嚣:“In three weeks,England will have her neck wrung like a chicken.”(“三 个 星 期 之内,英国将像只小鸡一样被拧断脖子。”)丘吉尔则以“Some chicken,some neck!”一句回击。楼先生说,丘吉尔只用了两个some,就化解了希特勒的咆哮当中的戾气,实在是高明得很。只是这两个some,该怎样翻译才好呢?讲到这里,楼先生点了一根烟,送到嘴里深吸了一口,在一片烟雾缭绕当中,他缓缓地自言自语道:这是怎样的小鸡,又是怎样的脖子啊!

大学三年级的时候,楼先生给我们开讲翻译课,中间还一度客串过我的俄语课。只是这些课堂上的印象,就总没有新生见面会上的那一幕记忆深刻。

撰写毕业论文的时候,我的选题与翻译有关,自然就分到了楼先生名下。记得我论文写的是晚清翻译家严复。当时查阅严复的文献资料,还不像现在这样方便,所以论文写起来也就不怎么容易。班上不少同学的论文已经完成,我还在时不时地去楼先生家里拜访请教。印象中那时候楼先生也没有跟我谈多少严复,有时候只是把他桌子上摊开的手稿中的几个句子指出来,让我试着口译一下,然后再点评一二。

我那时候对于楼先生的经历,其实全然无知。直到准备写这篇文章的时候,我略做了一点功课,才知道1950年代,楼先生在北京《工人日报》担任外文编辑的时候,曾经翻译出版过不少东西,尤以翻译苏联的东西为多。现在网络上尚能检索到的主要有《时间在生产中的价值》(莫洛佐夫著,楼仁煊译,工人出版社1954年)、《我们怎样更好地完成每道工序的工作》(真达罗娃撰,楼仁煊编译,工人出版社1953年)以及《店门大开》[阿尔古诺娃著,童新(楼仁煊)译,工人出版社1957年]等七种。

2015年4月23日,《文汇报》上发表的一篇《是这样读起书来的》的文章中,还提到楼先生当年翻译的《店门大开》这部苏联小说,“那时读书,胃口很好,食量吓人。无论什么难懂偏僻的书,都可以囫囵吞枣地读下去。比如两本描写苏联商业的小说,一为《店门大开》,一为《我们切身的事业》,竟也读得津津有味。”可见楼先生几十年前的工作,并非是全然无用无益。而1950年代的楼先生的那种发展势头,要是能够一直保持下去,又会是怎样一种局面啊!

至于跟张禹九先生的第一次“见面”,就多少有点戏剧性。

也是新生报到不久,辅导员到我们宿舍来,点了几位同学去做“义工”,给一位即将调到我们系的知名教授打扫房间。去了之后才知道,这位知名教授就是张先生。后来直到敢在张先生面前偶尔开点玩笑的时候,我才提起当初曾给张先生担任过扫撒清尘的“书童”或“护法”。张先生听明之后笑着说:还有这段因缘。

张先生上世纪50年代初毕业于北大西语系,系里同学中一直流传着他曾给郭沫若担任过外文翻译的说法,是否属实我不知道,后来跟张先生熟悉起来之后我也未曾请问。不过张先生的语言文学修养,却是公认的。只是张先生担任的“美国文学”一课,好像直到大四上才开,所谓“真神难见”,此或可为一证。

不过说到张先生的上课,当年曾临场受教的其他同学的印象如何我不知道,我自己也是在大学毕业一二十年之后,才逐渐对张先生上过的课多少品出来一点味道。

在张先生讲过的美国文学作品中,我印象较深者有二,其一是亨利·詹姆斯的《黛西·米勒》,其二是大卫·梭罗的《瓦尔登湖》。说是印象较深,是指张先生的教授方式绝对独一无二。这种方式是否是前无古人我不清楚,但后无来者这一点大概是可以肯定的。当年的“美国文学”课上,张先生基本上就是“照本宣科”。所谓照本宣科,就是照着文本读——《瓦尔登湖》,张先生就是用这种方式宣读了其中几节。读的时候,张先生一手拿着作品,另一手或者撑着桌面,或者插在裤子口袋里。宣读当中会有一些词句解释,但基本上就是这样一路下来。我想那时课堂上同学们或可欣赏者,除了张先生绝对标准的读音,大概就只剩下他那绝对洒脱的站姿仪态了吧。

上世纪80年代中期,国门初开,同学们对于美国还甚觉遥远模糊,至于梭罗所写的那个湖或者池塘的意义,亦感到很是渺茫。但张先生那种滋滋有味、自得其乐的“朗读”,又分明有一种特殊的力量或魅力于其中,只是我们当时尚不得要领。所以,无论是张先生的讲课,还是所学的那些作品,似乎都有种不得其门而入的茫然感。

让我没有想到的是,20多年之后,当我有机会来到梭罗的康德科镇,来到“瓦尔登湖”旁边,尤其是来到梭罗当年在湖边“结庐而居”的遗址的时候,张先生当年课堂上的那种自得其乐的“乐”,似乎才慢慢地在我心中有了些回应。我也用这种不可能复制的方式,完成了一次与20多年前上过的一堂课的“修复式”的回访。其中滋味,难以为外人道。

张先生当年这种上课方式,换成其他任何一位老师,恐怕早就被学生们轰下讲台了。但张先生的课,就是有种说不出来的魔力。或者亦因为此,学生们学不好,只会怪自己愚钝或不努力,永远不会怪罪到张先生头上。

张先生是地道资深的美国文学专家,他的一些翻译作品,列入到人民文学出版社的“世界文学名著文库”之中,或者由上海译文、中国文联、湖南人民、长江文艺等知名出版社出版。他的惠特曼翻译及研究、海明威翻译与研究等,在国内外均有影响。

我与张先生的更多接触,是在留校任教之后。没有想到的是,任教几年之后,我竟然接棒张先生,承担了原本由他主讲的本科生的“美国文学”一课。后来我才知道,这得益于张先生的推荐。刚毕业那几年,我尝试着在国内几家学术刊物上发表了几篇译文和论文,没想到这些东西张先生大都注意到了。再后来我到复旦来读书,张先生也甚为肯定,说过不少鼓励的话——张先生一般惜话如金,他说过的那些话,有些我至今仍记得。

楼先生、张先生不仅是我大学时期的授课教师。楼先生还是我的毕业论文指导教授,而张先生更是将我引上后来的学术道路的第一位“引路人”或者人生榜样。对于他们,我一直怀有一种特殊的敬重和感激。

去年冬季武汉大雪。我们夫妇二人搭乘高铁自沪回鄂探亲。车过安徽金寨、六安一带,远山近坎之上,依然是白雪皑皑。我曾口占“空山雪寂寂,转瞬余苍茫”一句,描写当时临窗所见。在武汉,我们第一次步行穿过新建的沙湖大桥,踏着厚厚的积雪,从武昌水果湖来到对岸的宝积庵。我没有想到的是,尽管这一带已经全部开发改造,我竟然还能够循着往时印象,找到进入母校的后门。当看到当年母校唯一的一幢教授楼的时候,我的记忆就像是那寒冷之中的积雪亦难以完全封锁的沙湖……只是当年在教授楼里进出的楼先生已经去世20多年,而张先生也快90高龄了。