“我们这一代人,许多人都经历过搬家,现在常常会想要是以前搬家时能拍几张照,留个念想该有多好。”回忆往昔,许多上了年纪的老人常会这样感慨。有些事错过了就只能浅浅地留在记忆里,乡愁不只存在于田野乡间,城市的老城厢、石库门里又何尝没有一代代人的情感联结呢?

静安区政协之友社摄影团队中有这样一群平均年龄65岁的阿姨爷叔。2017年,他们用了一年多的时间,将一片二级旧里的影像永远定格在时光的记忆中。由这支摄影团队参与制作的《我的静安老家—72、73故事》,也荣获第一届“静安·最佳实践公益品牌”项目的“最佳品牌传播奖”。

■本报见习记者 王嘉旖

1000G素材拼就的“记忆老屋”

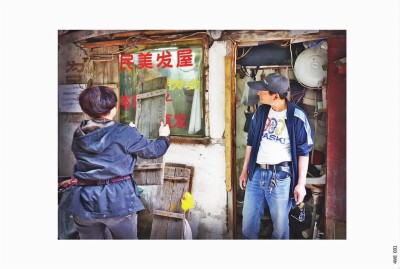

位于静安区东北一隅的淮安里、宝安坊曾是这个街区最后的成片二级旧里。石库门、老公房、简屋以及林散的厂房,混杂的街区让这里失掉了一份从容优雅,却添了一丝真实的市井之味———弄堂里,王家阿姨中午烧了什么菜,张家妈妈下午见了什么客人,街坊邻居全都一清二楚。

2015年,淮安里、宝安坊被纳入旧区改造计划。听到这一消息,静安区政协之友社摄影团队的志愿者们前去采风。眼看就要改造了,在这里居住多年的老街坊们在期盼新环境的同时,心中也难免不舍。在和居民的谈天中,志愿者们确定了拍摄主题———不仅要拍建筑本身,更要说出那些带有温度的人情故事。

于是,这些上了年纪的志愿者们分头深入3000户旧改居民的家庭,从头至尾跟踪拍摄了一年多,期间不仅摄影、摄像齐上阵,还根据拍摄需求,搞起众筹、登台路演,玩转各种互联网传播方式。这个或许连小年轻出马都觉得不轻松的活儿,愣是被这群已过花甲之年的阿姨爷叔们做得有声有色。

三万张照片、1000G的视频素材,最后浓缩而成一个由130张精选照片构成的摄影展以及一部近40分钟的精华版纪录片。在新天地电影院公映时的场景,项目负责人、摄影团队志愿者孙钢至今仍清晰记得:小小的电影院里座无虚席,被纪录片吸引的许多影院工作人员,站着看完了一整场。已经乔迁新居的街坊邻居们更是特地从城市的四面八方赶来,共同回忆这段难忘的里弄时光。当看着记忆里的场景在纪录片中再现,听到那些熟悉的打招呼声,那一刻,许多人感觉好像重新回到了记忆中的那间老屋。

弄堂里的告别宴

不觉间已拍摄了数月,志愿者们与社区居民从最初的素不相识到成为了至交好友。在德馨里拍摄的过程中,孙钢萌生想法:能不能在街坊的弄堂里举办一个“长桌宴”,这既是一次邻里之间互相送别的家宴,也是街坊间几十年珍贵友情的记录。

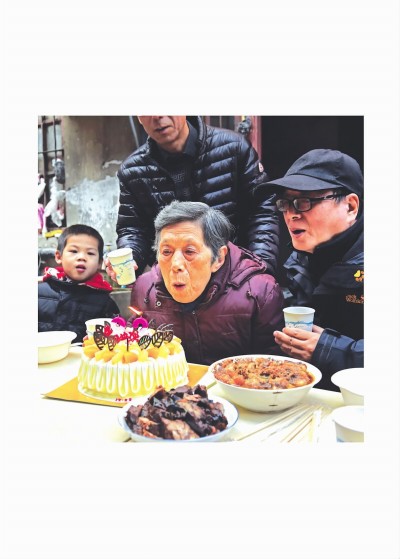

这个想法很快得到居民们的热烈响应。他们原本就是想在搬家前找个饭店一起聚一聚,如今大家都一致赞同把这次聚会放在弄堂里。举办“长桌宴”的那天,恰好碰上几十年难遇的寒潮,室外温度早已降至零下。寒风呼啸,却抵挡不住居民们的满满热情。从自家搬出桌椅板凳,每家烧两个拿手菜,一场浩大的“长桌宴”就此在弄堂里开启。“长桌宴”的当天,恰逢社区居民刘佩君老人83岁的生日。自从19岁搬进德馨里,转眼间刘佩君已与街坊邻居相处了六十余年。这几年,独居的她平时全靠邻里间的互相照料,街坊间的深厚情谊早已在她心底深种。虽然老人已经视力模糊了,但当听到熟悉的邻里街坊为她唱起生日歌,她仍是难掩心中的激动。

一个个镜头记录下这里的和睦邻里、温情里弄,摄影团队的志愿者队伍要把老弄堂最后的细节都定格在一幅幅画面里。这里曾散发着城市最鲜活的人情味,但大家都知晓,城市在不断生长,总有些东西要留在过去。离开,是为了更好的开始。

一次没有“暂停键”的记录拍摄

静安区政协之友社摄影团队中,有许多人自出生起就一直生活在静安区,却一直没有机会好好记录下这片他们早已熟识的故土。当获悉这一拍摄计划后,许多人态度坚决:拍!干脆利落的回答背后,阿姨爷叔们心里明白:毕竟上了年纪,身体、生活总有许多变数,像这样大家集体作战、共同圆梦的机会,或许就只有这么一次,不能放弃!

也许正是因为出于这样的想法,这群没有严格的组织关系、惯于平时单打独斗的摄影志愿者们牢牢凝聚在一起。拍摄期间,他们整天呆在弄堂里,和居民们聊天谈心。志愿者老丁在拍摄纪录片期间查出了癌症,却依旧坚守在岗位上,“上了年纪,人生中能够拼尽全力去做的事情已经不多了。既然遇上了,就要好好坚持下来,将这片静安旧里的故事讲给更多人听。”

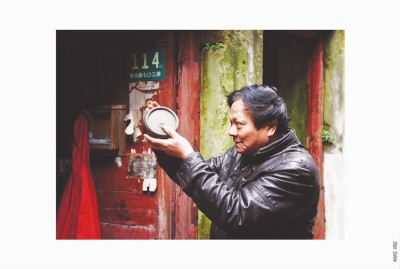

“我这次要带着情感好好挖掘静安的文化记忆。”有着多年拍摄经验的志愿者陈章一直遗憾没有好好拍过静安,这次跟着团队带着任务进入弄堂前,他早早做足功课。亭子间、灶披间、老虎窗……满满的几张纸上写满了他研究石库门建筑结构的心得。

志愿者孙钢第一次敲开的是居民老杨的家门,都当过知青的共同经历使得两人相谈甚欢。老杨家到闺女这一辈,已经足足在弄堂里生活了五代。老杨的妹妹已经在国外创业定居,这次听说老房子要拆了,无论如何都要回来看一眼,因为“生煤球炉子,吃泡饭”的时光早已刻在脑海里,与曾经的老家告别,也是与她曾经的孩提岁月作别…… 一个个动人的里弄故事,就这样被志愿者用镜头刻下,这是一次没有“暂停键”的记录,生活只能不断被推着向前走,却谁也无法将时光停留。本版图片除署名外,均为采访对象提供