陈子善

2月10日 阴冷。徐朔方(1923—2007)这个名字,海内外中国古典文学研究界一定不会陌生。他原名徐步奎,在元明清戏剧小说研究领域里,是上个世纪的重量级人物。他是研究汤显祖权威,校注了《牡丹亭》,编订了汤显祖全集、年谱和评传,在《金瓶梅》研究上也独树一帜,还编撰有 《明代文学史》,著作等身。但是他倾心新诗,在新诗创作上也曾崭露头角,恐怕所知者寥寥无几。

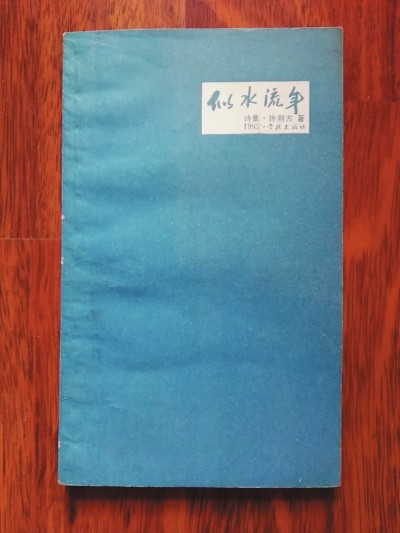

日前得到徐朔方著 《似水流年》(1986年8月上海学林出版社初版),这是他唯一的新诗集。书中收入他1941—1984年所作新诗,上卷为“抒情诗七十首”,下卷为“民间传说叙事诗《雷峰塔》”。1984年以后他是否仍写新诗,不得而知。但仅此薄薄一册,已足以证明他是一位出色的新诗人。

《似水流年》有《自序》,虽不长,却重要。序中交代了笔名徐朔方之由来,原来徐朔方学生时代对范长江名著《中国的西北角》入迷,而西北的中心就是“古代的朔方”,故以徐朔方为笔名,后就以笔名行。他告诉我们:“认真接触新诗从闻一多的《死水》开始。全黑的别出心裁的封面设计和严谨的艺术形式至今仍在我心中留有印象。”他还透露后来对英国19世纪浪漫主义诗人拜伦、雪莱等产生浓厚兴趣,为此在大学求学时,执意从中文系转学英国语言文学系,英文写的毕业论文就题为《诗的主观和客观》。这一切都证明,徐朔方喜爱新诗并非偶然。

《似水流年》中的第一首诗《夜来香》作于1941年,其时徐朔方18岁。此后他写了不少长长短短的抒情诗,写爱情,写往事,写农村,写城市,写风景……大都清新可诵。特别应该提到的是,1948年5月《文学杂志》第2卷第12期“诗歌特号”以《诗二首》为总题,发表了徐朔方的新诗《画》和《岁月》。《文学杂志》为朱光潜主编的京派文学杂志,抗战前出版第1卷,抗战中休刊,抗战胜利后于1947年6月复刊,出版第2卷第1期,仍由朱光潜主持,是当时具有一流水准的新文学刊物。据徐朔方回忆,他这两首诗“承废名先生介绍”得以在《文学杂志》刊出。该期“诗歌特号”的作者均为一时之选,废名本人和林徽因、林庚、穆旦、方敬等发表了新作,青年诗人徐朔方跻身这些新诗名家之列,固然出于废名对他的提掖,但也说明他的作品已得到新诗坛承认。

有意思的是,《画》 收入 《似水流年》时作了较大的修改。请看《文学杂志》版此诗第二节:

当游船划过桥洞归去∕当夕阳红满湖心∕画家已把天堂写在纸上∕我们正出游归来∕却不想作画∕黄昏是成熟的早晨

《似水流年》版第二节却变成:

当夕阳映红了湖心,∕画家已把一天的美景,∕再现得十分逼真。∕我们出游归来,∕却不想作画。∕黄昏是成熟的早晨。

《似水流年》版虽然三、六句押了韵,但把“画家已把天堂写在纸上”句删去,有点可惜,幸好“黄昏是成熟的早晨”这警句保留了。更奇怪的是,《岁月》未收入《似水流年》,这首深情脉脉的情诗成了徐朔方的集外诗,故照录如下:

岁月如密植的行道树∕正如我们初次散步时∕心里想走得很慢∕可是总觉得太快∕不论谈笑或无言∕行道树一株一株过去∕我们相爱一生∕一生还是太短

上个世纪文人中,年轻时迷恋新诗,进入中年后金盆洗手的,大有人在。像徐朔方这样,潜心古典文学研究的同时,几乎始终保持对新诗的爱好,实在少见。