业界曾普遍认为,未来计算功能将完全放在云端。然而,将数据从云端导入、导出,实际上比人们想象的要更为复杂和困难。由于接入设备(尤其是移动设备)越来越多,在传输数据、获取信息时,带宽就显得捉襟见肘。

和高高在上的“云”相比,“雾”更贴近地面,更贴近终端,更现实可及。由美国思科公司最早提出的“雾计算”概念,近年来越来越受到重视。它极大地减少了发送到云端和从云端发送的数据量,不但能化解数据储存和传输的瓶颈,同时也极大降低了安全风险,非常值得期待。

什么是“雾计算”

“雾计算”是“云计算”的一个延伸概念,由全球领先的网络解决方案供应商———美国思科公司 (Cisco)最早提出。

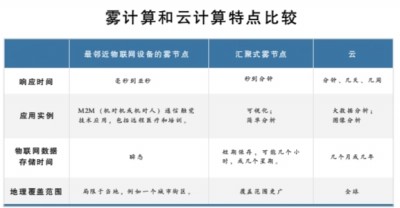

雾计算是介于云计算和个人计算之间、半虚拟化的服务计算架构模型。它与我们的生活息息相关,可渗入工厂、汽车、电器、街灯,以及可接入物联网的各类终端设备,进行数据处理(见上图)。

我们可以这样来理解:“数据之雾”大量分布在网络边缘,就像比云更接近于地面的雾。网络边缘是真实数据实时产生的地方,但雾计算并不是云计算的替代物。

在雾计算模式中,数据、数据处理和应用程序不用全部保存在云端,可有效改善占用带宽过多或负载过重等情况。

■本报首席记者 许琦敏

云端,你是否已经习惯将自己的很多照片、音乐、视频等数据,上传到这个神奇的所在? 云计算改变了我们的工作和生活习惯,“把数据交给云去处理”让我们可以用更简单的终端设备,获得更强大的信息处理能力。

然而,当物联网应用日益兴起,云计算开始招架不住了:指数级增长的数据量,使数据的及时传输、处理和决策,都变得越来越困难。

于是,雾计算应运而生。如果说云计算是一个跨国公司的总部,那么雾计算则如同一个个地区分公司和职能部门,它们更贴近终端用户,可以对很多产生自本地的数据进行及时处理并快速形成决策。未来,这种新的计算和网络架构将成为无处不在的人工智能得以实现的主力。

“云”载不动“雾”来分担

物联网的诞生,让万物逐渐进入互联时代。它们所产生的数据量,远远比人所产生的要多得多。

要知道,一台联网的智能汽车每秒可产生1G的数据量,而一架飞机单个航次飞行要产生109G的数据量。可以想象,若把全球每天起降的航班、火车、轮船,还有汽车、地铁都算上,将产生多么巨大的数据量。

而这仅仅是来自交通领域的数据,遍布全球的工业制造设备所产生的数据量将更为巨大。比如,美国的智能电网每年产生的数据量超过10G。如果这些数据都要放到云端处理,就需要无穷无尽的频谱资源、传输带宽和数据处理能力。

“这就好比一个公司,如果事无巨细都要董事会来开会做决定,在公司业务规模小的时候是可能做到的,但公司发展到一定规模,就不可能实现了。”国际雾计算产学研联盟( OpenFog Consortium) 大中华区主任、上海雾计算实验室联合主任杨旸教授介绍。

有机构研究表明,大约90%的终端产生的数据会在本地保存和处理,非常有必要将原来单纯的通信管道变为具有数据和信息处理能力的智慧型通信管道。尤其像很多工业控制系统,比如制造系统、智能电网、油气系统和货物包装系统,通常要求一条指令的响应在几个毫秒就完成。还有其他很多物联网应用,包括车到车通信、车到路边通信、无人驾驶飞机控制等等,对于数据处理速度的要求也相当高。杨旸介绍说:“比如自动驾驶汽车通过‘眼观六路’来判断会不会撞上一个正在过马路的行人,就必须越快越好,这只能利用车载计算资源和智能算法来完成。”

那么,能否将终端设备做得足够强大,完全靠自己来处理所有的信息呢? 杨旸说,现在的终端设备处理能力的确比以前强大,也廉价许多,但在很多设备上还是会受限制,火灾救援机器人就是这样。当机器人进入救援现场,第一步要做的是激光扫描现场地形,然后进行数据处理,建立现场地图,最后才能进行搜救行动———如果完全靠机器人自己来处理这些任务,就会浪费宝贵的电池电量和救援时间;如果传送到云端进行处理,又难以及时作出回应。这时,设置在救援现场附近的雾计算节点,就可以发挥及时响应、提供更强大信息处理能力的作用。

“每个机器人分别将自己获得的现场数据传给雾计算节点,这个节点就能迅速拼出一幅救援地形全貌,并传回给所有救援机器人,这样就可大大提高救援效率。”杨旸说,雾计算与云计算互补,通过相互协作和资源共享,使计算、存储、控制和通信在物到云的所有可能的地方发生,形成连续不间断的及时服务。例如,在可穿戴设备系统中,一台手机就能成为一个雾计算节点,对可穿戴设备进行控制和应用数据分析。当用户在汽车里的时候,汽车亦能成为一个雾计算节点,将很多智能电话的功能转移到车上,比如显示、用户界面、音频、通讯录等。同样,路边的交通控制设备可以作为雾节点,为车辆提供交通信息。

此外,他认为,雾和云是相互独立但互惠互利的共赢关系。云服务可用来管理雾;雾也可以作为云的代理,为终端用户提供本地化的云服务,以及作为终端的代理与云进行交互。甚至,雾可以作为滩头堡,为云收集和分析数据。有些功能天生在雾里开展比较有利,而另一些功能在云里执行则比较有效。判断哪些功能在云、哪些功能在雾里开展,以及云和雾怎么交互,是雾计算技术研究和推广的关键之一。

雾计算试验网将现身上海科技大学

早在2012年,美国思科公司的弗拉维·博诺米博士和他的同事在一篇论文中提出了“雾计算”的概念。随后,弗拉维成功获得融资,在硅谷创办了一家高科技公司,专注于研发面向智能制造领域的雾计算技术。

2015年11月,ARM、思科、戴尔、英特尔、微软等公司和普林斯顿大学共同创建了国际雾计算产学研联盟。该联盟由物联网领域的众多领军者联合组成,目前汇聚了来自超过65家企业和高校的几百位行业领袖及学术精英。

国际雾计算产学研联盟在2017年2月发布OpenFog参考架构,这是一个旨在支持物联网、5G和人工智能应用的数据密集型需求的通用技术框架。该参考架构修改完善后即将成为IEEE国际标准,这是确保复杂数据处理过程中的高性能、互操作性和安全性所必需的。

2017年1月,经国际雾计算产学研联盟董事会投票表决,上海科技大学成功当选为其大中华区主任单位,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员、上海科技大学兼职教授杨旸博士代表上海科技大学担任联盟大中华区主任。

去年4月24日,国际雾计算产学研联盟大中华区在上海宣布成立。同日,上海科技大学与中国科学院上海微系统与信息技术研究所宣布联合创办“上海雾计算实验室”,这也是世界首个专门从事雾计算技术研究的实验室。它的成立标志着我国的雾计算技术研究与国际同行站在了同一起跑线。

当前,上海科技大学正在建设国内首个雾计算实验网络。它可以支持智能驾驶、机器人、智慧楼宇等物联网垂直行业应用的通信和计算需求等。

在上海雾计算实验室,记者看到了科研人员自主研发的雾计算节点。这个与普通计算机主机机箱差不多大小的机器,可以从容指挥好几个机器人绕过障碍物,并将东西搬运到相应的位置。该实验室周明拓研究员介绍,利用雾计算节点,机器人的工作效率有了不少提升,反应速度可加快数十倍,而能耗比原来降低了一半以上。

他说,目前实验室已经研发出多种雾计算节点设备,今年会在校园里布设一个雾计算实验网络。雾计算的一大特点,就是可以调用附近的各种计算资源,投入数据处理,“比如,你用手机打联网游戏,如果接入雾计算网络,手机就能调用周边同样联网的各种设备的计算能力,来处理图形、加速程序,玩家可获得更绚丽的图片观感,也更少碰到卡壳的烦恼。”

而据杨旸透露,实验室在进行技术研发的同时,还在积极推进国内外标准化制定和商业模式探索。“虽然思科公司已经率先推出了基于雾计算技术的相关产品,但雾计算相关技术的研发和产业化还处于初始阶段,在更广阔的物联网应用领域,中国学者和企业将大有可为。”