匹兹堡的故事对熟悉美国历史的人来说并不陌生:周围丰富的水网使其发展成美国最大的钢铁产地,也造就了卡耐基、弗里克、威斯汀豪斯和梅隆这些拥有巨额财富的知名商人和金融家。

但是这座城市的另一部分故事——20世纪短暂但耀眼的一段时间里,这里曾经拥有美国历史上最具活力和对后世影响最大的黑人社区。他们在20世纪一二十年代间的非裔美国人大迁徙前或者期间来到匹兹堡,其中大多数人是家奴或自由黑人的后代,对文字、音乐和宗教都颇为熟悉。在匹兹堡定居后,得益于废奴主义者提供的大学奖学金和镀金时代的充足资金支持的混合公立高中,他们获得了那个年代的黑人很难得到的教育机会。结果是匹兹堡呈现了一个黑人版的15世纪佛罗伦萨和20世纪早期的维也纳:在一个小城市,社会和文化同时获得了奇迹般的发展。

在它的鼎盛时期——20世纪初到20世纪50年代末,匹兹堡的黑人人口是纽约的1/4不到,芝加哥的1/3——另外两个常与黑人文艺复兴运动联系在一起的大都市。但是在那几十年中,匹兹堡出现了美国文章最出色、销售量最高和最具影响力的黑人报纸——《匹兹堡信使》——从一个四页的诗歌和当地奇闻小手册,发展成为了一份有14个地区版本、发行量最高时达到50万份的大报,并深刻影响了匹兹堡的政治和文化发展。

20世纪30年代时,创始人罗伯特·L·凡利用报纸力劝黑人选民放弃共和党的林肯,转而投票给民主党的富兰克林·D·罗斯福,引起了一场改变选区版图的政治迁徙。20世纪40年代,《信使》号召黑人支持二战,为黑人士兵赢得战斗岗位,并凭借这种爱国主义和牺牲在国内为黑人争取更多平等权利。20世纪50年代,在几位勇敢的女性记者的领导下,报纸记录了民权运动的第一次伟大斗争。在体育界,《信使》的记者切斯特·华盛顿和比尔·纳恩让乔伊·路易斯成为美国黑人的英雄和无数白人拳击爱好者拥戴的重量级冠军。在艺术领域,匹兹堡拥有当时最激动人心、最有影响力的三位爵士钢琴家:厄尔·海因斯、玛丽·露·威廉姆斯和艾罗·加纳。

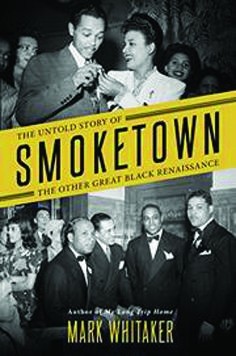

如今,匹兹堡最为人知的是奥古斯特·威尔逊的《藩篱》等戏剧的故事发生地,里面的黑人因为白人种族主义和自身的命运而挣扎。这反映了剧作家本人对工人阶级的热爱,也反映了20世纪50年代后由于工业衰退、失败的城市复兴计划和中产阶级黑人的流失,匹兹堡黑人聚居区的残酷现状。似乎已经没人知道或记得《信使》以及它的记者们称为“烟雾镇”的地方曾经是个多么丰富多彩的区域。但是,第一位主管全国性新闻杂志的非裔美国人、《新闻周刊》前总编辑马克·惠特克显然希望灰暗天空笼罩下的烟雾镇的传奇故事,能让更多人读到、听到。

(音 希)