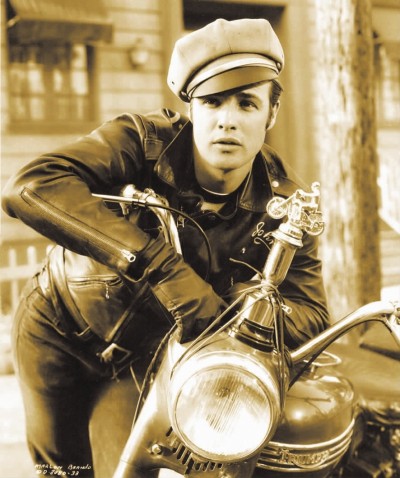

(美)马龙·白兰度

什么是演员? 什么是演技? 伴随着中国电影票房跨入500亿大关成为全球第二大市场,伴随着电视屏幕上综艺节目的火爆,越来越多的观众开始在乎这个问题:表演这个行当还有没有技术门槛? 什么样的表演才是“高级的”?

演员,这个几乎与人类历史一样漫长的古老职业,在上世纪20年代好莱坞诞生以后,随着长故事片的蔚然成风,突然获得了前所未有的商业属性大爆炸。电影厂用7年甚至10年的长期合约,买断有容貌有特点的年轻人,将他们送上好莱坞独有的“魅力制造流水线”———通过外部形象的改造和人格类型设定,成批“生产”电影明星。这种明星制对电影美学产生了极大的影响,明星们不断重复自我的类型化表演,也是促成好莱坞类型电影的重要因素。

然而也有不甘于成为好莱坞“商品”的明星,比如马龙·白兰度、贝蒂·戴维斯、劳伦斯·奥利弗……他们大多在走上银幕之前就是一个演员。他们依赖好莱坞成名,却又是好莱坞的叛逆者。他们拒绝从属于电影厂,坚持自己挑选剧本和角色,坚持按演员的天职,在不同人物的塑造中,探究世界的方方面面和人性可能的广度、深度,哪怕因此付出名声、金钱甚至自由的代价。

时间流逝,来自好莱坞制造流水线的明星一茬茬地凋零,回望银幕,历经百年依然闪烁的名字,是真正的演员。

———编者的话

表演是关乎情感的职业

1943年春天,我被军校退学后来到纽约,在社会研究新学院戏剧工作室学习,斯特拉·阿德勒是这个工作室的灵魂。20世纪30年代初她去了欧洲,在莫斯科艺术剧院追随斯坦尼斯拉夫斯基学艺。她带回美国,言传身教给其他演员的技巧极大地改变了表演的现状,我们用她教授的方式和风格使这个行业日益成熟,完满。而且由于美国电影主宰着世界市场,斯特拉的教导也影响了世界各地的演员。

我认识斯特拉的时候,她大概41岁,个子很高,容貌秀美,蓝盈盈的眼睛,浓密而蓬松的金发,整个人像狮子一般威严。她出身于美国一个显赫的表演世家,30多年来出演了不下200多部戏,虽然她热切地渴望成名,然而她面对的是一种极为残酷而阴险的反犹体制。纽约尤其是好莱坞的制片人不愿意聘请“长得像犹太人”的演员,不管他们多么出色。虽然斯特拉没有机会成为大明星,但今天,电影界的几乎一切演技都源自她的教诲。

由于斯特拉的缘故,表演在20世纪50和60年代彻底改变了面貌。在受到她启发的一代人成长起来之前,多数演员都是所谓的“本色演员”,以为只要蓄一撇胡子,在成衣店买一件长袍,再拄一根手杖,自己就可以变成摩西。可是他们翻来覆去,不过在扮演自己。要表现内心的煎熬或者茫然,他们就手抚前额,长吁短叹。他们的表演是表面的,没有灵魂的。

斯特拉教给学生的是怎样调动和控制自己的情感,并推己及人,理解他人的情感。她教我表演要真实,不要故作姿态去表现自己没有切身体会的感情。

在一切行当中,表演是最无神秘性可言的。人人都在表演。蹒跚学步的婴儿很快就懂得怎样吸引母亲的注意;在日常的婚姻生活中,夫妇彼此用各种狡猾的欺骗手段维系双方的关系;政客最擅长哗众取宠,是最蹩脚的演员。如果不加矫饰而能在这个世界上生存下去,是难以想象的。表演是一种必要的社交技巧:我们用它来保护自己的利益,在生活的方方面面占据优势。表演是本能的,是我们每个人与生俱来的本领。专业与非专业表演之间的区别在于,普通人是在潜意识中或者不自觉地演戏,而戏剧和电影演员却是在讲一个故事。实际上,大多数演员在摄影机停止转动后才表现出最佳演技。

很多老牌的电影明星表演时动辄淌眼泪,但他们也获得了成功,因为他们具有鲜明而独特的个性。他们对大众来说,就像早餐吃惯的燕麦片:加里·库柏是星期三早上的“快克”燕麦片,克拉克·盖博是星期五早上的“惠茨”燕麦片。它们是现成的速食品,你知道它们的口味一成不变。克拉克·盖博扮演的每个人物都是克拉克·盖博,亨弗莱·鲍嘉总是饰演自己,洛雷塔·扬扮演的角色几乎是同一个人。当她年龄渐长、容颜不再的时候,摄影师就在她与镜头之间不断添加一层又一层丝质薄纱,使她看起来依然年轻貌美,让观众相信她还是原来的洛雷塔·扬。现在,电影工作人员把他们用于掩饰衰老的各种手段叫做“洛雷塔·扬式技巧”。

时刻保持对人的强烈好奇

我是个幸运儿,我是在表演业渐渐变得有趣之后当了演员的,这一变化应该归功于斯特拉。有一次她对记者说,她认为我赋予表演这个行业的价值是对人表现了浓厚而强烈的好奇心。的确,我对人的兴趣始终如一,从未削减———他们在想什么,心情怎么样,动机是什么———我总是千方百计地想要弄懂这些问题。如果我不能洞察一个人的内心,就会亦步亦趋地尾随着他,像个鬼鬼祟祟的密探,直到我看透了他的本质、掌握了他的行为模式才罢休,而我这么做倒不是为了利用或者欺骗他,而是因为我对人的好奇心,同样我对自己也很好奇。人类的动机对我产生了无穷无尽的吸引力。人为什么会表现出各种不同的行为举止?驱使我们采取某种行动、几乎不受自己操纵的力量到底是什么呢?

这是个让我一辈子沉吟和思考的问题。过去,仅仅为了观察来往的客人,我常常在华盛顿广场的咖啡馆顾盼流连。如果我和女人一起外出游玩,我就想弄清楚她为什么在某一刻跷起二郎腿,点燃一支香烟,或者在我们谈到某个话题的时候清一清嗓子,用手拢一拢前额上的刘海,这些小小的举动背后是什么意思。我常常坐在百老汇的“奥普蒂玛香烟店”的电话亭里,从面对42大街的窗口向外张望,观察来来往往的行人。他们在我的视线中只停留两三秒钟,然后很快消失得无影无踪;如果他们离电话亭很近,那么不到一秒钟就不见了。在转瞬即逝的一刹那,我研究他们的神态,观察他们昂首挺胸、摆动手臂的样子。我想知道他们是干什么的———过去的经历,从事的职业,是否结了婚、遇到了麻烦或者正在恋爱。人的面孔是极其灵敏的仪器,面部肌肉的相互作用可以掩饰很多东西,而人们时刻都在掩饰自己的感受。有的面无表情,他们一天到晚都板着一副平淡的面孔,从他们的脸上往往什么也看不出来。在这种情况下,我就想办法分析他们的身体语言:眨眼的频率变快,无目的地打呵欠或者一个呵欠打到中间停了下来———这些细节都会暴露他们力图掩饰的情感。

自孩童时代起,我就喜欢观察别人。我一心要知晓人们身上有哪些自己没有察觉的古怪癖好,如果不能搞清楚,就尽量去猜想、推断,一定要明了他们的爱、恨、愤怒、自私的是什么,他们对自己渴望从生活中得到的东西具有何种品位,渴望的程度如何。我要洞察他们的私人空间,看透他们的真正品质。我对自己的潜能和局限也始终怀有同样的好奇心,试探自己忍受某一事物的极限———我的诚实、虚伪、恐惧、欲望可以达到什么地步,什么情况下能做到超然物外,可以冒多少风险以及最害怕什么。

演技来自你的阅历和感悟

人们常说演员“演”活了某个角色,但这是外行的说法。塑造角色没有那么简单,不是化好妆、穿上戏服、把克里内克斯牌纸巾塞到嘴里,影片中的人物就会栩栩如生地活过来。过去演员常常这么做,然后把这个过程称为塑造角色。一切演技都来自你这个人,或者说你的某些独一无二的特点。你所表演的一切都来自你的阅历和感悟:我们每个人都蕴涵着丰富的情感。这些情感多种多样,纷繁复杂,演员的任务就是从自己的情感和阅历当中搜寻那些与情节发展相吻合、与人物个性相适应的部分。经过长期的实践,我积累了一些经验,我学会了怎样让自己陷入各种特定的心境,能够随心所欲地调动自己的情绪。如果我要表演忧心忡忡,我就回想一件让人操心的事情;如果我要表演开怀大笑,我就回想一件令我捧腹的事情。

然而,有时候我必须表演自己没有体验过的感觉,比如垂死状态下的心理,这种情况下就必须依靠想象了。在影片《百战雄狮》的结尾处,我脸上中了致命的一弹,这个伤口会导致我大脑失血而死。于是我开始想象大脑突然供血不足会对一个人产生什么影响:我感到体内的活力渐渐消散了,恍惚间我甚至觉得自己真的受了致命的一击,我的生命就此结束了———而这种微妙而复杂的感觉都发生在几秒钟之内。我在影片《叛舰喋血记》中拍摄死亡场景时,需要表演致命的灼伤导致的休克状态。我让剧组为我准备了大量冰块,然后躺在上面,一直躺到全身的血液渐渐冷却,我冻得浑身打颤,牙齿咯咯作响。我的身体对寒冷做出反应时,我的脑子里浮想联翩,我想起那个让我神魂颠倒的塔希提女人,我是多么爱她,她的哪些地方最让我迷恋,我还想到了死亡是多么痛苦,又是多么让人感到惊奇和意外。

影片《男儿本色》中我瘫痪以后躺在病床上的场景也教我懂得,表演过程中要把握感情的收放,要把最激烈的情感体验留给特写镜头,而特写镜头往往放在一天的最后。拍摄长镜头时,你不必担心自己的情绪不对,形体的表演就足够了。摄影机在远处,它看不见你是否体验了某种情感,不过我明白,表演时察看身后的背景总是明智之举。如果背景繁忙而嘈杂,观众很容易被转移视线而忽略你的表演,这时候,你必须采取一些必要的措施,把他们的注意力吸引到你身上。

拍摄中镜头时,你的体态和举止比拍摄长镜头时更加重要,而且你的情感也必须有所加强。不过,真正可能演砸的是特写镜头。拍摄特写镜头时,你的表演更多地由你的思想活动来传达,因为如果你的内心活动与影片中的人物一致,你脸上的神色就会自然流露。如果你的内心活动与人物不相一致,如果你忙于做表情,你的表演就失败了。

我要纠正一点:“内心活动”这个词汇不够贴切,你要亲身体验自己想要传达的情感。这时候,你要调动全部的情感储备,从中挑选一种适当的反应,再由大脑向身体发出信号,把它表演出来。特写镜头没有一点遮掩。演员明白,正是在这样的时刻,观众明察秋毫,对演员的细微做作洞若观火,影片想要传达的现实感无意中遭到了削弱。观众应该与特写镜头中的演员感同身受,息息相通。我常常提醒自己,我不是利用“电影语言”,而是利用“电影画面”来工作。特写镜头揭示演员的心情和感受,不管是脸上的表情、扬起的眉毛、舔食嘴角碎屑的舌头,还是皱着眉头发一句简短的、含糊不清的牢骚,都可以起到这个作用。观看特写镜头时,观众距离你只有几寸之遥,你的脸庞变成了一个舞台。在富丽堂皇的剧院里,舞台会占据整个台口,所以你的表情细微的变化也会成为盛大的舞台事件。演员的形象占据了整个银幕,观众与他近在咫尺,如果演员的表演拿捏到位,就能让观众体会到自己内心深处极其隐秘而微妙的起伏和波动。

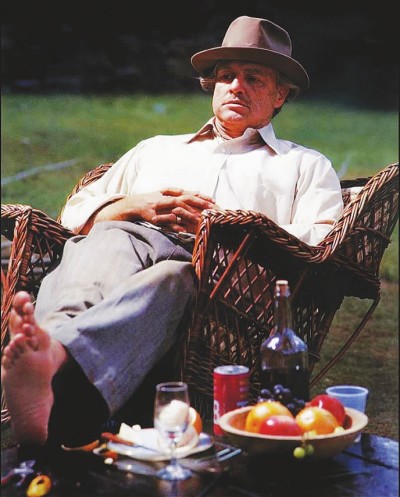

但是,我前面说过,表演某些场景时,一定要含蓄和收敛,特写镜头便是如此,这时你的脸庞占据了整个银幕,表情看起来尤其要含蓄。影片《教父》中有一个例子,唐·柯里昂在花园里和孙子玩耍,后来倒地而死。在倒地之前的几分钟,他把一片橘子皮塞进嘴里,贴在牙齿上面,假装那是一副假牙,把孙子吓哭了。把橘子皮塞进嘴里的一幕是我的创意,它是我在现场临时想到的。过去,我常常跟自己的孩子玩这个游戏,几乎每一次都觉得妙趣横生,因为它让你的面貌变得十分滑稽。而在影片中,这一幕产生的效果是令教父变得更有人情味,我认为,我心目中的这个性格随和的人物完全有可能做出类似的举动。

我第一次在银幕上看到完整的 《教父》时,感到十分厌恶;我只能看到自己的错误,我讨厌它。但是,许多年以后,当我在电视上再次看到它时,我认为它是一部优秀的影片。

摘自《马龙·白兰度传》(美)罗伯特·琳赛著 梁卿译中信出版社出版