周忠和

我是第一次听到“元科普”这个概念,感觉很新鲜,也很有意义,因为我认为它很好地反映出了一种社会现状,同时也反映出一种社会对科普的需求。

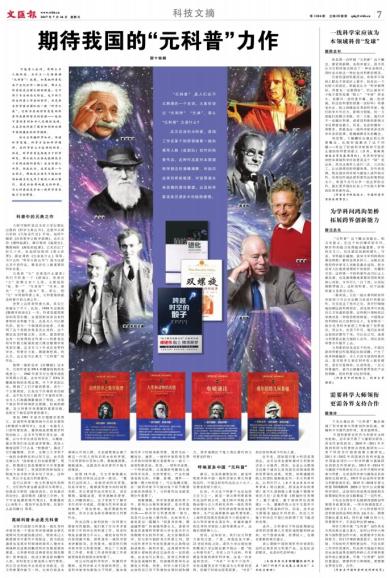

目前我国的科普活动,有很多不同的人群在不同层次上展开,但存在一个比较大的误区,那就是认为“科学做得好,科普也一定做得好”,所以就有不少地方喜欢挂着“院士”“专家”的名头,来撰写一些科普书籍、搞一些讲座。但这些科普的质量一定好吗? 我感觉未必。院士的确是优秀的科学家,他们的学术号召力、影响力很强,但一方面他们的精力有限,另一方面,他们并不一定擅长科普,或者说科普的影响力未见得就是最大。但是,社会的确有一种需求,那就是由一线科学家来讲述科学本身的故事,准确阐释有关的概念。

我觉得,卞毓麟先生提出的元科普概念,比较好地解决了这个问题———肯定了权威科学家做的不是那么通俗的科普的意义 (当然,能做到雅俗共赏是最难得的)。优秀科学家应该把本领域科学内容普及这个“球”发出来,然后由更多人进行二次、三次加工,以达到更好的传播效果。另外我觉得,现在国内科学家与媒体人或作家合作、共同创作高品质科普作品的案例还太少,希望今后可以多一些这样的合作,诞生更多能在社会上产生较大影响的优秀科普作品。

(作者系中科院院士、中国科普作家协会理事长)