沈嘉禄

江宏是以传统风格著称的山水画家、美术史家,他的古体诗写得也相当好。美国芝加哥艺术学院史论教学的教案中称江宏为“中国当代活着的文人画”的范例。

江宏可能是个慢热型的画家,他身上的魏晋名士气息,已经渗透到日常生活的方方面面。先喝茶,再喝酒,然后在罗汉床上盘腿而坐,冥想一两时辰,或与到访的朋友东拉西扯甚至争得面红耳赤,突然将杯中的残茶一饮而尽,从罗汉床上跳下来,趿着鞋飞步来到南窗画桌前,呼地一下从晾衣竿上扯下一张老宣纸,白云一般展开,再从笔筒里拔出一支长锋,往砚台里戳几下,画了? 不,他在考虑从何处落笔,这么一想可能又是半天。

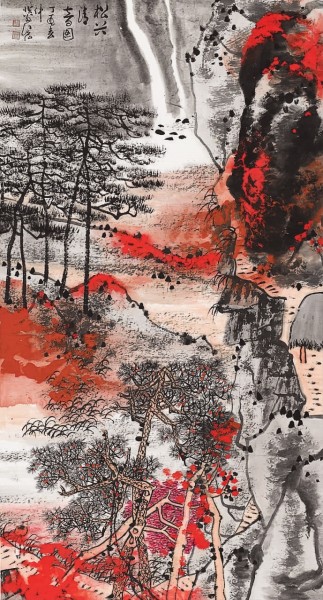

但也有例外,比如窗外阳光明媚,春花一夜怒放,他看着高兴,一杯茶未吃完就进入颠狂状态,笔扫千里,风卷残云,一张画很快就完成了。但你若要细看,却不是花卉,而是远在千里之外的山水丘壑,是他心里的终南山,大山的涧子边开着一片红花,或许与窗外的景色有那么一点关联。

收到江宏寄赠的大型画册 《林泉高致》,迫不及待拆封瞻阅。啊呀! 这一幅幅画,笔简意繁,真趣天成,或苍茫而浑然窅深,苍蔚华滋;或灵动而气韵天成,妙造自然;或清润而墨韵天然,清雅绝俗,满纸的春天消息!

这本《林泉高致》,是继《兴高采烈》《双松平远》后,江宏献给中国艺坛的又一本分量厚重的作品集,问世后即受到艺术界的注目与好评。过去一年里,江宏不动声色地办了几次个展。所谓不动声色,是某单位、某朋友撺掇他,他只是按时送交作业。另一层面,他也不愿意惊动报界,甚至连豆腐干大小的信息也无意透露,他只为高山流水的知音奉献新作———每次画展,无论尺素斗方还是整匹巨幛,基本上都是为画展的特定主题而创作的新作。也因此,他的画展总能让人喜出望外,获得新的享受和感悟。

这册《林泉高致》里,水墨画所占比例也不小,这是俗话所说的归绚烂于平淡吗?好像也不是,江宏早就归于平淡了。我以为就是心血来潮,酒后斗气,就是看不惯目下脂粉气太浓、甜俗味刺鼻的画界气象,或者,就是某年某月某个风雨大作的深夜,上苍通过一声霹雳,下达了神谕。

事实正是如此。江宏60岁时,亲戚、朋友、学生吵着要为他祝寿,他不肯落这个俗套,但周甲之寿也不能闷声不响吧,那么就出本画册。但这本画册又必须跟时风不一样,除了画作,最好还有点文字,于是就借着烈酒燃烧起来的熊熊思绪,与他的学生、上海师大美术学院教授邵琦商量一番,拟定20个话题。这些话题也是中国绘画发展到今天绕不过去的,更是当下中国画欲突破瓶颈而必然重审或反思的。

借酒畅怀,诗酒合力,于2008年诞生了《兴高采烈》。但读者觉得大部分话题还没有讲透,他们不知道江宏玩的是“欲知后事如何,且听下回分解”,故意留下引子,让自己与读者一起思考。又过了两年,他推出第二册《双松平远》,而前不久推出的这本《林泉高致》是第三册,接下来还有 《唐宋诗意》 《山川记游》两册。这五本画册能不能将江宏想讲的话题讲透呢?不知道,对于江宏这样一位敢想敢说的画家兼美术理论家来说,只要有美酒和朋友,思考是没有止境的。

江宏应该是当今中国画坛一个异数。我不管别人是如何解读异数这两个字的———在网络时代,这个词汇使用频率肯定敌不过每天从信息流水线上下线的热词,但在“老派”的文化人那里,这个词汇有着一层温润如玉的包浆。我不算“老派”的文化人,但也不再年轻,感受了一点沧桑,有点阅历也有点艺术经验,所以我认为江宏是异数。

这个“异”,在于有异秉。他没有拜过正式老师,在他青少年时代,那个时候老一辈画家都如惊弓之鸟,如秋风落叶,如过江泥佛,如瓮中之鳖,谁敢收他这样一个“有思想、不安分”的学生?那不是自找麻烦!但秉赋是会发芽的,如笋尖一样要破土而出,顶翻石板的。

当然,异于众生,一定要有“异”的场域、“异”的氛围。江宏的父亲江辛眉先生也是有点“异”的。他是一位诗人,受教于王蘧常、钱仲联教授,国学造诣甚高。建国后在各个中学大学任教。后任上海师范学院历史系副教授。在缺乏教材的情况下就自己选编教材,很让学生受用。还著有《唐宋诗的管见》、《读韩蠡解》、《诗经中的修辞格举隅》多种著作。他对江宏的影响是相当深远的,给他讲点经史子集,但不多,而与来访者交谈及唱和时,江宏很喜欢在一边,虽不太懂,但一旦听进去了,感悟到了,就是潜移默化。江辛眉从不要求五个子女如何规划自己的人生,一切凭兴趣而为。江宏小时候在家中白墙上涂鸦,时间一长竟成黑墙,父亲也不责怪一声。后来江宏去农村,苦闷之时写古体诗回上海,父亲也只是简单地批注一下,让他慢慢领悟。

江宏的叔父江成之是前两年故世的著名篆刻家。江宏早年也刻过印,不知是否受其影响。江宏还有一个弟弟,上海滩上大名鼎鼎的大律师江宪。

读小学时,江宏在卢湾少年宫学过水彩画,从此养成了兴趣。后来又得到父亲的鼓励,接触了西洋画及画史,包括古典的、现代的,那么一个才十几岁的小孩子,就能在小伙伴面前老嘎嘎地谈论高山仰止的大画家了。

江宏走着一条异乎寻常的探索之路。他决心在昏天黑地的艺术道路上闯一闯后,就不肯循规蹈矩、按部就班,一切都由着自己的心思来。这在当时也是没有办法的事。不过,没有老师反倒少了许多羁绊,让他走得相当自在,一路口哨。12岁那年,江宏先看到了一本费新我写的《怎样画毛笔画》,惊若天书。费新我先生的介绍与观点深刻影响了少年江宏。之后,他又读到了谢稚柳的 《水墨画》,为中国古典绘画的意境和技巧所折服,知道这是一个美妙的仙境,决定花一辈子的时间去探寻。

当然,他内心供奉着多位大师,可能有李成、范宽、荆浩、董源、巨然、曹不兴、顾恺之、龚贤、赵孟頫、吴镇、黄公望、王蒙、董其昌……青灯黄卷的日子,他关了门,斟了茶,跟每位大师交心,请教,追问,甚至辩论。他从劫后余存的故纸堆里找出前辈大师的作品,反复研读,从中悟笔墨,悟画理,悟画家性情,悟时代风气,悟中国哲学。史无前例的年代,文化场馆有限开放,江宏经常去上海博物馆,在古代书画绘画陈列馆里流连忘返。

1975年秋天得到一个机会去北京,他就冲进故宫博物院,正逢绘画馆开放,他就痴痴地看原作,一看就是一天,连着好几天,像饥汉放开肚皮狼吞虎咽,然后慢慢反刍消化。口袋里没有几个子儿啊,就买一本铜版纸的说明书,如获至宝,带回反复研读图片与图注。

“苦难之中,一日三餐有饱饭吃已是奢望,但仍千方百计每周必去,面对光辉照人的古代名作,那种富可敌国的满足感不是语言所能表达的。”江宏对我说。

江宏在艺术实践中又时时体现出异乎常人的毅力、敏锐和自信。江宏跟他们这辈子的人的命运相似,去安徽插过队,农民的艰苦他是有体会的。他不与农民争工分,只在农忙时出一身大汗,收割完毕,颗粒归仓后马上回到上海父母身边。有一次他因水土不服,皮肤过敏而致局部溃烂,身上奇痒难忍。半个月里见不得热风,见不得阳光,只得躺在床上,他就孤苦伶仃地在茅舍里将明代毛晋津逮本 (商务版影印本)《历代名画记》读至滚瓜烂熟,练就了从此书中信手拈来史料的真功夫。二十年后,他编著1300万字的煌煌巨制《中国书画全书》时引用了大量史料,便得益于长期的理论积累与记忆力操练。

江宏之所以成为独一无二的江宏,是因为他始终保持清醒的头脑。我觉得清醒是文化自信、文化自觉的前提。江宏在已经出版的几本画册里,从容不迫地将他经年来思考的问题以对话的形式表达出来,其核心就是中国文化的精神,也包括中国古人一直在追求的东西,人文情怀、家园情怀以及指向未来的现代性。(作者为作家)