蒋铁骊

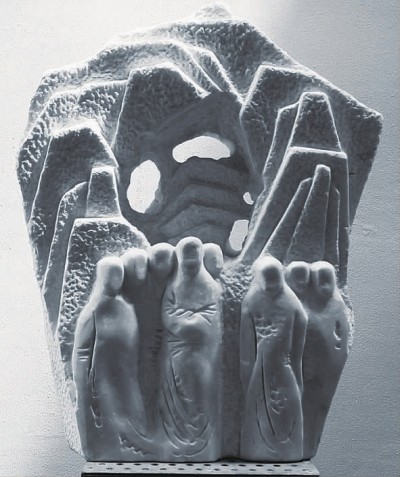

上海著名雕塑家蒋铁骊在上海的首个学术性作品展 《无观———蒋铁骊雕塑作品展》于6月19日至8月3日由上海市文联、上海市美术家协会、上海中华艺术宫、上海美术学院等联合在上海中华艺术宫举行。蒋铁骊是目前上海具有代表性的优秀雕塑家之一。他的创作见证了改革开放的进程,既展示了艺术家的社会使命责任感,又在继承传统精髓的基础上勇于进行艺术创新。上海著名美术评论家朱国荣认为,“蒋铁骊在雕塑创作上与许多当代艺术家的探索似乎并不在一个方向上,他塑造的人物是具象的,却是带有抽象性的,反过来又是实实在在生活中的人。他将人物雕塑的物质性赋予了一种精神上的意义,无论是单体的、双人的,还是多人组合的都是如此。我想这就是蒋铁骊雕塑艺术的魅力所在。”本次展览展出了蒋铁骊从1999年至今所创作的《时光之旅》、《六祖慧能》、《宋庆龄像》、《周信芳像》、《诸子研究——论道》、《梦想者(男、女)》、《弘一法师》、《瞿秋白》、《快乐步伐》、《倒立者》等代表性作品,基本勾勒出蒋铁骊艺术创作的发展轨迹。这里,我们刊登蒋铁骊先生创作谈《雕塑如同一面镜子,映照出生活的另一端,真实又遥远》,以帮助观众对蒋铁骊作品的了解和认识。

我们总是幻想着像天才那样以无可比拟的强悍题材唤醒观者的灵魂,或是以铺天盖地的勤奋与作品规模获得历史的认可。天才作品中所营造的复杂含义和雕塑样式上令人窒息的强大力量,充满了人性的立场,我们为之感动并加以铭记。我们总能在经典作品中阅读出史诗般的情感和鬼斧神工般的表现力,这种品质,令我心生畏惧。但我们绝大多数人都做不到。

我们不具有天才那样对艺术早早就开始的直觉,也不具有天才骨子里透出的自信。对某些重要能力的建立,我们没有过硬的敏感,只能来自师承、来自磨练、来自机缘、来自顽强地与时光的消耗。我期待着自己的创作生命能够行云流水般一脉相承,在若干年后的自我评价中可以通过平静的细节体现出些许的诚实和不落俗套。这,或许已是不错的结果。

多年来我做了许多具象的东西。我从来不认为具象语言和当代性会产生什么冲突。恰恰相反,越到后面,越觉得难以驾驭。因为这其中所涉及到的那些要素———创造、认知、感悟……哪样不是对艺术家自身分量的终极考验?如果将我们有关雕塑学习过程中的节点加以整理与回顾的话就会明白,具象塑造承担了这其中几乎所有的核心要素。并且,我们的那些所谓专业素养、认知能力等抽象性的东西,无一不是来自具象形体的塑造经验。直到现在,我仍然会不自觉地以具象雕塑的口味来判别同道之人。具象雕塑不仅是大多数雕塑同行进入雕塑之门的必然途径,更是雕塑家以内心脉动感知万物之形、色、体量的生命形式。所以,我始终能从具象雕塑的塑造过程中体会出庄严的仪式感。当雕塑家对精神世界的表述蜕变为欲望与矫情,塑造便转化为机械与被动的接受。

雕塑家对作品的判断应该不断超越以往的视觉经验,艺术家的能力之别在于他是否能调动其感官系统所带动出的生命信息。我们时常能从优秀作品上感受出人物原型跃然纸上的气质便源于此。对雕塑家来说,营造气场———营造令人感同身受的气场,是雕塑语言品质高下的关键。

我不接受创作过程中的犹犹豫豫。我甚至认为某些“反覆推敲”是掩盖不敏感与不自信的理由。若是我,宁愿将黏腻的雕塑扒掉重做。因为我无法牺牲作品的精神及心理标准。

在我的某些创作中,对应于冷静细致的刻画技巧,如游戏般划刻的泥痕更像是对传统写实技术的挑衅与戏谑。这显然不是塑造的马虎与敷衍,认真而投入的过程似乎将原本虚拟的有关塑造的“剧情冲突”幻想为一场真实存在的记忆经历,这种幻想无意指向任何表面文章或是世俗激情,它在心中不断膨胀,空洞而富丽。这种发自内心的痴迷省略了面对自我的虚伪与做作,那些宏大宽泛的美学滥调也难以对自己说出口来。我只是将我的劳作从无奈变得和谐与充实,并真诚、自然地表达出活生生的意识判断。雕塑如同一面镜子,映照出生活的另一端,真实又遥远。

雕塑家对世界的看法,正是通过一次次的作品锤炼而凸显。所描绘对象的崇高或荒诞,既支离破碎,又确凿清晰。将这些予以阐述,正是一个雕塑家的宿命所在。雕塑家的灵魂所及,自然构成他的艺术世界。雕塑家用各自独特的对雕塑语言的操控能力展示出他对世界的观察和感悟方式。我愿自己的创作能像泼向薄冰的热水一样,将生活中的一切予以融解与消化。

(作者系上海美术学院公共艺术学部主任、上海美术家协会雕塑艺委会副主任)