陈子善

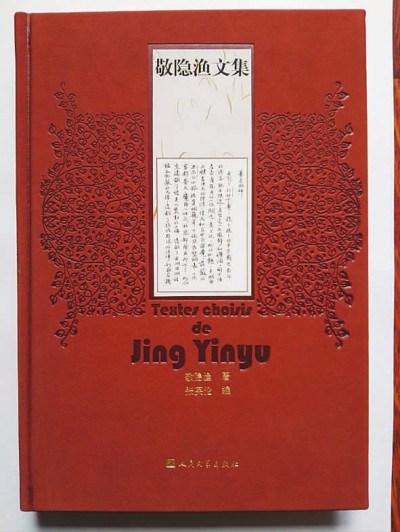

4月5日 阴。去年9月,北京人民文学出版社出版了 《敬隐渔文集》 和 《敬隐渔传》,分别为张英伦编和著,半年以后,我才见到。

敬隐渔 (1901—1930?) 在中国现代文学史上的地位很特别。他出生于四川遂宁一个笃信天主教的中医之家,自小入天主教修院“学习拉丁文和法文”。1920年代初到上海,开始迷恋新文学。处女作 《破晓》 刊于1923年7月21日 《中华新报·创造日》 创刊号。从此写小说,弄翻译,成为前期创造社的后起之秀。但他唯一的小说集 《玛丽》 却又列为“文学研究会丛书”之一,1925年12月由商务印书馆出版。

1925年9月,敬隐渔赴法留学。在法期间,他与罗曼·罗兰交往密切,做了四件至今仍值得我们大大称道的事。一,把《阿Q正传》译成法文,经罗曼·罗兰推荐,连载于1926年5、6月《欧洲》41、42期。二,把《约翰·克里斯朵夫》译成中文,连载于1926年1月至3月《小说月报》第17卷1至3号,虽远未完成,却是这部法文名著的第一个中译本。三,撰写法文论文《中国的文艺复兴和罗曼·罗兰的影响》,刊于1927年9月《欧洲》57期。四,法译《中国现代短篇小说家作品选》于1929年3月由巴黎里厄戴尔书局出版,书中收录鲁迅的 《孔乙己》《阿Q正传》《故乡》和郁达夫、落华生、冰心、陈炜谟、茅盾以及他自己的法文创作《离婚》等九篇中短篇,这是目前所知中国新文学作品的第一个选译本,后来又有据之转译的英译本和葡萄牙文译本。由此可见,敬隐渔是把鲁迅和中国新文学推向欧洲的第一人,也是中法和中欧文学交流的先行者之一,功不可没。

不幸的是,敬隐渔后来患了神经症。1930年1月,他被法国里昂大学遣送回沪。同年2月24日,他登门拜访鲁迅,鲁迅日记记“不见”。虽只短短两个字,含义却很丰富。鲁迅1927年10月定居上海后,常有不认识的陌生者造访,鲁迅“不见”已不是个别例子。就在1930年2月,鲁迅“不见”的人除了敬隐渔,还有18日“秦涤清来,不见”,24日“波多野种一来,不见”。2月4日“上午王佐才来”,因为“有达夫介绍信”,鲁迅才与之见面。但敬隐渔又有所不同,敬隐渔与鲁迅通过信,鲁迅也并未反对他翻译《阿Q正传》,还寄赠他新创办的《莽原》杂志和“三十三种”中国现代小说集供其翻译之用。按理说不该“不见”,为什么“不见”呢?

由于双方都未留下相关文字,只能分析推测。原因恐怕有三。一,敬隐渔1926年1月24日致鲁迅的第一封信中说到他把罗曼·罗兰对 《阿Q正传》 的评语寄给创造社 (张英伦认为其中包括罗曼·罗兰1926年1月23日致敬隐渔信、敬隐渔中译文和他致创造社同人的信),创造社却从未将之披露,鲁迅对此心存芥蒂,这是远因。二,1930年3月10日也即“不见”半个月之后,上海 《出版月刊》 第3期刊出消息 《敬隐渔回国》,透露其“诗句中常有奥妙不可解释的奇句”,还“告诉友人说能看相,能测字”,这些都可能是神经症的病状。鲁迅或许事先已从某个渠道获知,这是近因。三,当日鲁迅日记中还有一条不容忽视的记载以前一直被忽视了,照录如下:

二十四日 昙。午后乃超来。波多野种一来,不见。敬隐渔来,不见。

请注意“午后乃超来”这一句。《鲁迅全集》 对这句的注释是“冯乃超来请鲁迅审阅‘左联’纲领草稿”,夏衍后来回忆,当时他也在场 [参见《懒寻旧梦录》 第四章“左翼十年(上)”,1985年7月北京三联书店版]。也就是说,1930年2月24日下午,鲁迅正与冯乃超、夏衍商议中国左翼作家联盟纲领定稿和左联发起人人选,这么重要的大事,波多野种一和敬隐渔两位先后来访,当然只能都不见了。