文/韩可龙(Henning Kl?ter) 译/董悦

甲柏连孜不仅是一位卓越的语言学家,还是一位独具慧眼的预言家。他研判南北官话的时候,中国远远没有可以遵从的语言法规,来从社会学角度区分胜者败者。1912年,这项法规才被提上政治议程。就像甲柏连孜30年前预测的一样,这场20世纪的语言法规之战以北官话的胜利而结束。

甲柏连孜的《汉文经纬》在许多方面是里程碑式的著作。不仅如此,它代表着当时即19世纪后期德国汉语语言学的知识层次和研究水平。作为莱比锡大学卓越的教授,甲柏连孜1878年开始了他作为汉学家和语言学家的开拓性工作,十余年后转到柏林继续工作。正是由于他在德国大学的此类汉语研究是一个开创性的工作,甲柏连孜有历史契机建立一个全新的研究领域,并且稳步持续地发展了这个新领域。

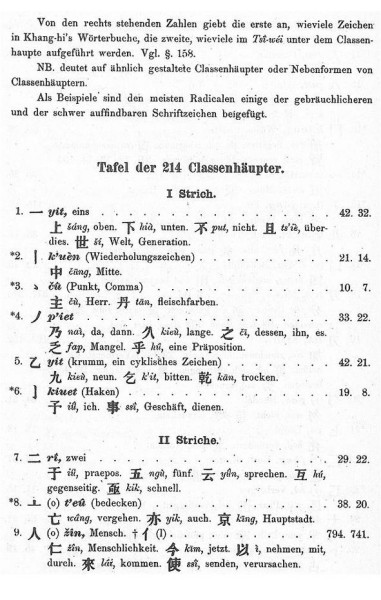

甲柏连孜对传统汉语书面语言的分析几乎只基于有记录的书写篇章。在语法出现百年之后的时期,西方语言学家对汉语口语的研究比对书面语的研究更加重视。甲柏连孜语篇分析的基础不仅有中国经典名家作品,也包括欧洲传教士、学者作品中与语言学有关的文章。这就引起了一个问题:在甲柏连孜语言学的分析中,特别在汉语语言方面,究竟对早期名家的认识有多深?在他研究的文章中,有多少是原始文献?当然,这个问题无法简单回答。在这里我只笼统地提出几个引子,可能对确定甲柏连孜作为汉语研究的语言学家在历史中的位置有所帮助。同时,我还将粗略地指出,欧洲19世纪下半叶的汉语语言学研究虽然与更早的汉语研究视角大不相同,但依然无法摆脱对汉语神秘属性的探究。

下面对《汉文经纬》引言部分的分析不单单讲甲柏连孜语篇分析对汉语语法的贡献,而是简要描述汉语语言中的社会语言学特性。我首先引用引言中第37段:

在汉语诸方言中,以官话传播最广,声望最高,但就已知情况来看,也数它在语音上磨蚀得最多,蜕变得最厉害。官话分为三种次方言:一,南官话,也称正音,意思是正确的发音:其中心区域在南京,近代接受了一些改变。17-18世纪耶稣会士的著作里记录的就是南官话。另外,这种官话还出现在大多数用满文转写的文献中,因此极具科学研究价值。

北官话,其最主要的形式是京话。这种官话广为人们接受,似乎有望成为胜出者。官员们优先考虑讲的,来华欧洲外交人士学习的,都是这种官话。但科学不应该以这种官话为对象。在所有的汉语方言中,北京话在语音上可能是最贫乏的一种,因此同音词也最多,所以不适合科学研究的目的。(甲柏连孜,《汉文经纬》,姚小平译,第17页)

对上面的引文,我首先做两段注释:

一方面可以确定,甲柏连孜不仅是一位卓越的语言学家,还是一位独具慧眼的预言家。他写出上述引文的时候,中国远远没有可以遵从的语言法规,来从社会学角度区分胜者败者。1912年,这项法规才被提上政治议程。就像甲柏连孜30年前预测的一样,这场20世纪的语言法规之战以北官话的胜利而结束。这场胜利最终导致如今人们经常忘记统治阶层官话在很长一段时间内是以古都南京周边语言为准,以北方官话为准的时间是非常晚的。

比评价甲柏连孜的远见明察能力更重要的是探究他社会语言学论断的立足之处。具体而言,即他是如何在偏远的阿尔滕堡的小镇珀施维茨得出以下这个结论的:官话最受腐蚀,北官话被归入最不适合科学用途的那类。诚然,语音的贫乏是一个理由,并且这种语音只能靠本身描述。但是,甲柏连孜在语言演变方面的价值判断究竟从何而来呢?

甲柏连孜理论的来源包括美国传教士卫三畏(Samuel Wells Williams)1874年的著作《汉英韵府》以及艾约瑟(Joseph Edkins)的作品《官话口语语法》。艾约瑟同样是一位传教士,来自英国伦敦传道会。两本书的作者都是传教士,与甲柏连孜不同,他们在中国生活多年,掌握了很高的官话水平,并且至少还会一种地方方言。有趣的是,在上文提到的书中,只有一处章节以不同地区官话中心为题进行了介绍。我引用卫三畏《汉英韵府》引言部分第32页:

在广阔的南京周边,南官话和正音或许是使用最频繁的。它被称为通行的话,或是一种到处都能被理解的话。北官话或者说京话是目前最流行和最优雅的,就像英国的伦敦音,或者巴黎的法语口音,被认为是帝国皇室的语言。

以上引文或许可以部分回答甲柏连孜认为北官话最终胜利的信息从何而来。但是,比传教士更有权威的来自当地的证据几乎找不到。因此甲柏连孜从哪里获得他对南官话中立的态度,依然是未解之谜。这个态度在上述来源中无法追寻。卫三畏的研究只停留在对两种官话发音方面的一些区别,并对此进行了几句简短的总结:“这些变化特点无止境,并且方言结构上没有区别。”

简言之,卫三畏只描述了南官话和北官话发音上的一些区别,并认为后者是更受尊敬的方言。甲柏连孜更进一步,明确指出北官话发音上的问题。这种认识态度的来源在我前文的引用中有所提示:“17-18世纪耶稣会士的著作里记录的就是南官话。另外,这种官话还出现在大多数用满文转写的文献中,因此极具科学研究价值。”

众所周知,耶稣会士已经在其早期中国活动中明确规定,在中国的传教士应该学习官话。虽然也许还存在其他可行办法,然而他们没有付诸行动。这个规定可以追溯到传教士范礼安(Alessandro Valignano),并且在耶稣会著名传教士利玛窦(Matteo Ricci)过世后,于17世纪初公开的日记中被证实,利玛窦这样写道:

官话在文化阶层正在流行,并且在陌生人和本地亲朋会面时使用。随着对共同语言认识的逐渐加深,我们的成员的确没有必要去学习他们本地的方言……这种民族的官话已经普遍到妇人和孩童都能听懂的程度。

利玛窦有关晚明时期南官话在社会和地区间广泛通行的判断,增加了汉语的神话属性。然而随着时间的推移,相悖的例子逐渐出现。例如:在历史资料中,除了在核心区域,几乎没有人讲这门语言。同样地,由于时间原因,在甲柏连孜的语法阐释中找到一些耶稣会士的语言是不可能的。在这里我提出一个假设:汉语的神话属性在耶稣会士的文献记录中能找得到历史源头。这种由此产生的语言理解一直存在到19世纪晚期之后,直到今天还依然有效力。

我再提一个不同的知识来源。最早的汉语语法书是1621年的一部手稿。这份手稿是一位无名西班牙传教士作品的简短概要,他在马尼拉的华人居住地工作过。语法对象是中国东南省份福建的当地方言,以及在马尼拉的中国商人及手工业者的语言。我在此节选引言部分的三个句子:

所有识字的人都会官话(Mandarin)。漳州(Chiochiu)有本地方言。应该注意的是,在这个地区有五种方言,彼此之间能够听懂一些,就像葡萄牙语、瓦伦西亚方言、阿拉贡内斯方言、卡斯提方言等等[之间的关系一样]。

这种简短的描写绝不包含评价,或者说具有科学研究能力的评价。同样地,这种观察“所有识字的都懂官话”要比前文利玛窦的引言更加符合实际。

上文提到的第一本汉语语法书于1730年由德国汉学先驱贝尔(Theophilius Bayer)翻译成拉丁文,他凭借此书进入了欧洲文化阶层。尽管如此,我们认为,这部汉语语法书仍然没有受到足够的重视。这种对汉语口语语法的无兴趣在18世纪让位于对

汉字的狂热。

也许我们依然处在神话当中,这个神话已经在欧洲人与汉语及汉文化相遇时形成,并部分保留到今天:汉字代表了一种超越语言系统的,并因此能够被普遍理解的象征性系统。大家普遍认为,甲柏连孜在这个问题上是克制并有不同见解的。他写道:

中国人自古以来就一直使用一种所谓的表词文字。这是一种真正意义的文字,每个字符通常只有一个正确的念法;用这种文字写成的句子,只能按照字符排列的顺序来解读。(甲柏连孜,《汉文经纬》,姚小平译,第52页)

在第118段他最后写道:

用通用文字书写的所有文字作品,不管用的是哪一种文体,操同属一种汉语的各地方言的人都能读,并且是逐字逐词地读出意思。如此看来,汉字也属于国际通用符号,只不过是在一种语言的各方言之间通行。所以,这是一种典型的文字,而首先则是一种不可或缺的手段,把无数人口维系成一个民族整体。(同上)

从甲柏连孜的解释中我们可以看出,可读性只适用于同一种语言下不同方言使用者之间。汉字在日本、朝鲜和越南的使用是其普遍性象征的说法,甲柏连孜是与此划清界限的。

最后我想指出,甲柏连孜对北方官话的拒绝态度带有一定的嘲讽意味。想再说明一点的是,甲柏连孜19世纪末在柏林弗里德里希威廉大学,也就是今天的洪堡大学任教。他的讲座课自然对推进汉语语法研究做出贡献,但不仅仅如此。我给出几个例子:1891年夏季学期,古日语语法;1892年冬季学期,节选汉语文章解读;1982—1893年冬季学期,汉语语法、古日语语法;1893—1894冬季学期,汉语语法的早期形成。和甲柏连孜同时期在柏林大学授课的汉学家阿恩德(Carl Arendt)由于早年在中国进行过翻译工作,精通汉语口语,这一点与甲柏连孜完全不同。除了阿恩德,在柏林大学的课程表上还有两位中文母语者的名字,他们可以在周六之外的时间上练习课,并且一位讲北方方言,一位讲南方方言。换句话说,当时的柏林大学不顾甲柏连孜的警告,依然保留了北方方言进入课堂的机会。

(作者为德国柏林洪堡大学亚非学院现代中国语言与文学教授)