本报记者 黄春宇

《辞海》史上的每一版编修,都是一次集体性的知识生产与思想碰撞。在统一、标准的辞书体例下,个性化也许不再是必需品,但这并不妨碍我们的独立思考。近日,《文汇学人》约访了京沪两地的四位学者,听这些编外“辞海人”谈《辞海》。

要想编一本合格的词典,就需要编纂者既具备必要的专业知识和文字水平,还要懂得辞书学理论

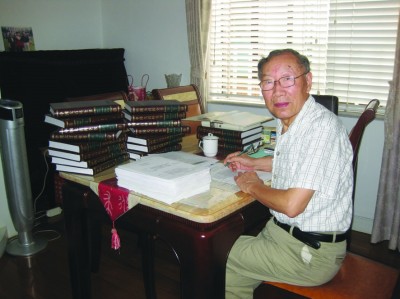

周明鉴(中国辞书学会顾问,原副会长兼学术委员会主任):我1952年进入北京地质学院(中国地质大学前身),毕业后分在煤炭工业部。1974年调到北京煤矿机械厂“七二一工人大学”任教。1978年进入科学出版社。先做了九年图书编辑,1987年调词典室后在辞书学基本理论方面补了课。但不久就调任副总编辑,负责抓全社图书质量。作为调研,我决定全部新版书的三校样都审读一百页。由于涉及的学科内容从基础科学的“数理化天地生”到工程技术,以及某些社会科学,这就“逼”着我广泛补充各学科的知识。这一学习过程为我后来进入的辞书编纂工作打下了一个有利的基础。

1993年,第一届“国家图书奖”评委会开会期间,我有幸与时任《辞海》编委会常务副主编巢峰老共事。1995年第二届评委会时,他盛情邀请我作为特约编审参加《辞海》(1999年版)的修订。一个既难得又光荣的任务,我当然欣然从命。1997年1月,我住进了陕西北路的上海辞书出版社,这一住便是两年。每天傍晚,其他人下班回家了,我一个人接着工作,经常会熬到凌晨。以前在科学出版社时,我跟自己约法三章——当天送到我桌上的校样,一定要全部看完,次日早晨送回总编室,当天事一定当天完。习惯一旦养成,就很难改掉了。《辞海》的科技词条大约有六七万条,工作量非常大,我不分昼夜地审读,尽力提出一些修改意见。那段时间,无论编纂还是审读,都有这样的默契,即“一切资料都要查对,一切书证都要复核,一切数据都要核实”。

上海辞书出版社对修订工作是全力以赴的。全社几十位在职编辑以及还能工作的退休编辑都参与了工作,还从社外聘请了26位特约编审,一起来完成这项宏伟的工程。

首先是一起分学科审读编者提供的修订稿,发现问题或存疑时就把意见写在纸条(行话叫“浮签”)上,贴在原文旁。第一轮审读结束,大约有六千多张浮签,交由编辑和编者处理。排版后以组成审读组的形式审读二校样,每个审读组都由四人组成:语文一位、科技一位、社科两位,但审读时不限专业,要求全看。这样做的好处是语文专家在科技条和社科条中发现了语言文字方面的问题,社科专家在语文条和科技条中发现了社科方面的问题,而科技专家也在语文条和社科条中发现了科技方面的问题。这次通读下来,发现的问题大约有两万多条。出现这种情况的原因是,分学科审读时只能发现本学科中的问题。而在全部学科统一编排,放在一起审读时,不同学科词条之间的重复、矛盾、缺漏、不平衡等问题就显露出来了。随后又通读三校样,提出的意见大约还有五六千条。巢峰老的要求非常严格:通读时必须做到政治性内容无差错,学术性内容尽量反映最新进展并符合规范及各项国家标准,收词及释文符合《辞海》凡例的要求,文字上做到“多一字则长、少一字则短”。全书通读了三遍,并校对了十一遍,反复交叉进行,力求将存在的问题消灭得比较彻底。例如,《辞海》(1989年版)里有一个词条叫“泻湖”(注:英文是lagoon,意思是被沙坝或珊瑚礁分割而与大海分离因而盐度较高的水域),而在全国自然科学名词审订委员会(1997年改为“全国科学技术名词审定委员会”)于1988年公布的《地理学名词》上,正确的写法应该是“潟湖”。所以,“1999年版”就改正了。

说起来,我只有幸参与过“1999年版”的审读工作。由于年过七旬,就未再参加“2009年版”的修订工作。

《辞海》的传统是10年修订一次,这也是它的生命力之所在。首先,任何一本辞典都只能反映一定历史阶段人们的认识,无论语言文字,还是社会科学、自然科学和工程技术的各个学科都是不断发展的,这就使得辞典的内容永远会落后于实际,需要适时更新;其次,就像“电影是一门遗憾的艺术”一样,辞典因其涉及面广、参与人数众多且水平经验并不一致,虽然在严格的编纂体例下力求形成一个完整、严密、准确的系统,但总还会留下少量瑕疵,也是一项“遗憾的工程”。只有不断修订才能逐渐完善;第三,辞书出版后还要经受读者的检验。编纂者和出版者要随时根据读者的反馈来核查词典在收词、释义、编排、检索、插图、附录等方面是否符合读者的需要,不断推出新版本以满足读者不断深化的要求。以《辞海》(1999年版)为例,修订的内容主要包括:增收了6000多个与新形势、新成果有关的词条,比如“中国共产党第十五次全国代表大会”、“邓小平理论”、“知识经济”、“可持续发展”、“因特网”;删去了6000多个查检率低或已经陈旧的词条,以保证全书篇幅不致膨胀;对保留的内容进行了广泛的修改,按照最新的国家标准以及全国科学技术名词审定委员会公布的名词复核了全书的量、单位和科技名词(如:“概率”条去掉了“亦称‘或然率’、‘几率’”,“岩溶亦称‘喀斯特’”改为“喀斯特亦称‘岩溶’”等)。按照《中国植物志》《中国动物志》等权威资料复核了全书生物的拉丁学名,并增加了动植物保护方面的国家法规知识。而对外文、地名、人名、年份、插图等所作的专项检查也都发现了数以千计的问题,确保了全书的质量。

“词典工作大有可为,夸大一点说,是不朽的事业。”吕叔湘先生这番话,我深有体会。编辞典是整个国家文化建设事业的基础性工程,正因如此,辞典编纂是绝对不能含糊的,这也是《辞海》历来坚持高标准、严要求的原因。编辞典的工作很严格,当年吕先生为了编好《现代汉语词典》,给所有参与的人准备了一份包含了多达180条的《编写细则》。写得极为深入细致。例如对于避免用未知概念去解释词目而出现不封闭的毛病,吕先生就规定了三种处理法(首选方案是把未知概念换成别的词,换不了就把它也作为词目收录进来,如该词很少出现没有必要收录,则可在该词的后面加一个括注,说明其含义)。

要想编一本合格的词典,就需要编纂者既具备必要的专业知识和文字水平,还要懂得辞书学理论。当年开始编《现代汉语词典》时,其中的数学、物理、化学等百科词是请中国科学院有关研究所的专家编写的,这些专家的学术水平当然毫无问题,但写完以后发现无法使用。因为都写得太专,一般读者会看不懂。所以后来就在词典室专门成立了科技组,对科技词条进行“语文化”,就是改得通俗一些,使中等水平的读者能看懂。但如果只是由学中文的人来编写百科词(包括科技词和社科词),则情况会更糟。我从评奖和质检工作中接触到的大量语文词典发现,其中的百科词条几乎都是差错高发区。问题就在于编者的专业知识有缺陷,按照国家标准,自然科学和工程技术的一级学科有42个,二级学科有445个;社会科学的一级学科有20个,二级学科有249个。俗话说“隔行如隔山”。只在大学中文系毕业,或获得硕士、博士学位,也只是具有一定的中文功底,但是缺乏浩如烟海的百科知识,不可能为读者提供全方位的、最新的、准确的知识。《辞海》《现代汉语词典》《新华字典》的质量之所以较好,是因为编者和出版者都

注意到了这个问题,其中各学科的词都请有关学科的专家审过,因而出错较少。

《辞海》是大型综合性辞典,根据学科发展和读者类型来编纂、修订词条,分科主编基本上都是各个学科的权威,具有鲜明的原创色彩和时代属性,所以取得了读者的信任。《辞海》能不能被复制?很难。1995年,曾有人想打造一本比《辞海》大得多的《辞天》,号称“《辞海》之外有《辞天》”。但当这位投资者去上海辞书出版社参观,听了巢峰、徐庆凯等先生的介绍、看到了辞海编辑部的工作情况后十分感慨,说:“我在这里看到了一片净土。”此事就此告吹。

《辞海》是一部融入了几千位学者心血、历经多次修订的宏大文化工程,是我国唯一的大型综合性辞典。她能历经八十多年的风风雨雨,而始终保持着旺盛的生命力。现在又在此基础上编纂了规模更大的《大辞海》,并正在进行数字化的努力。这两项宏伟的文化工程,以及辞海人在实践中创造的“辞海精神”,必将在我国文化事业中发挥更大的作用。

这个世界上没有绝对真理,旧的要淘汰,新的要创造,通过增删和修改,使得新一版的《辞海》越来越科学和准确

李世愉(中国社会科学院研究员):我和《辞海》的感情很深,这个就说来话长了。在北大读完研究生毕业后,我到了社科院历史所,被分在《中国历史大辞典》编纂处,前期从事一些组织工作。《中国历史大辞典》是我国第一部大型历史专科辞典,由社科院主持,国内一流的历史学家都参与进来。比如历史地理的谭其骧、史学史的吴泽、宋史的程应鏐,还有北京的李学勤、天津的郑天挺,等等,现在好多人已经不在了。

当时刚打倒“四人帮”,大家的学习和工作热情空前高涨,但苦于没有经验,不知道怎么编辞书。很多学者是某个领域的权威,但让他们写词条就犯难了。上海辞书社听说了这个选题,很快派人来北京商谈出版事宜,帮助一起完善“大辞典”的体例,并结合《辞海》的编纂方法和工作经验开展培训。从最简单的讲起:一个词条的基本要素有哪些,怎么写,哪个在前哪个在后;词条的体例要求统一,不似写文章可以有每个人不同的风格……培训完以后,我们就学着写,然后给辞书社的人看,提意见,回去再修改。时间一长,慢慢就琢磨出来了。

《辞海》(1999年版)着手编纂的那段时间,我正好在上海,做《中国历史大辞典》的修订,就住在辞书社里头。虽然没有作为正式作者参与,但《辞海》那边碰到什么古代史方面的难题,也会过来问问。大概是2004年的时候,辞书社邀请我承担“2009年版”的编纂工作,主要是负责古代史部分的典章制度,包括官制、兵制、教育、科举、年号等,古代史的另外两个分科主编是上海的。于是我找了9个人,每个人研究不同的断代,并且他们都参加过“大辞典”的工作,积累了一些辞书经验。当然,除了基本的要素(哪年出生、哪里人等),两部辞书的写法和要求并不一样。《中国历史大辞典》属于专科辞典,释文更长,要把人物经历或者事件背景交代得很清楚。

今年年初我去了趟上海,把“2019年版”的稿子交了。一共是六七百页,前前后后看了四五个月。相比这次,“2009年版”的工作量更大,因为旧版的《辞海》在选目方面有些缺憾——收了一部分很偏的书目、人名和地名,而一些人们比较熟悉的内容却没有。我听说,原来的古代史部分选词主要依据翦伯赞的《中国史纲要》,那本书当年是高校指定的历史教材,很重要,但《辞海》以此为主,显然不够。因此我们在典章制度部分花了很多工夫,补充了大量内容,约占旧版的四分之一左右。有了“2009年版”的“大刀阔斧”,这一次我们的工作就轻松多了。

《辞海》的每一次修订都是与时俱进。有一段时期的研究重视阶级斗争、农民起义,所以在选目上就有偏重,与农民起义有关的人物选得比较多。一版版改下来,史学家的个人情感逐渐淡了,作为辞书的性质和要求而言,也就更客观了。我举个例子,国家有个“清史工程”,原来人物传的对象从皇帝到大臣,从文学家到艺术家。后来通过采风发现了一个很小的官,叫王鼎铭,山东人,在湖南新田做知县,为官清正,多次变卖家产为老百姓办实事,还提出了“天理、国法、人情”的施政理念。面对瑶民起义,他完全不顾个人安危,“尔果与我新田为仇,当杀我,勿伤我百姓”,最后英勇就义。彼时今日,新田当地一直在纪念王鼎铭,所以修清史时将其收入《循吏传》。我跟辞书社说,《辞海》(2019年版)应该为这个历史人物加一个词条。

此外我还建议过,称谓类的词条要适当增加,为社会服务。现在中国人对于称谓不太熟悉,经常用错。我给学生上课,问他们什么是“外子”,什么是“姑舅”,都不知道。“外子”是旧时妻子用来称呼丈夫,“姑舅”指公婆,单独用“姑”就是婆婆的意思。过去讲百工称谓、科场称谓、官场称谓,称谓制度反映了人与人之间的关系,反映了社会结构的变化。我还记得20多年前去广西,那会儿人们喜欢管女服务员叫“小姐”,喊服务员的话就没人理你;2002年,我去考察清代边界,在中越边境的饭馆吃饭,这时的称谓又从“小姐”变回了服务员。

在综合性的工具书当中,《辞海》无疑是最受欢迎的,使用频率也最高,一般的单位都会摆上一本。辞书社提出“十年一修”的理念非常好,因为这个世界上没有绝对真理,旧的要淘汰,新的要创造,通过增删和修改,使得新一版的《辞海》越来越科学和准确。有些研究结论放在过去也许是对的,但过了10年就不一定成立,或者表述方面还有改进的余地。历史不如现实活跃,不过历史研究也会随着时代的不断发展掌握新的材料,形成新的观点。比如我搞的土司制度,从“2009年版”到“2019年版”,改动的内容就比较多,因为2015年土司遗址申遗,影响非常大。

编辞书不容易。做《中国历史大辞典》的时候,国家给钱,老先生们学问好,也愿意奉献,很认真地对待这份工作。比如杨志玖先生,一条条看,一条条查,几十万字的稿子要看一年两年。假设现在重做一本,我觉得不可能完成。为什么?一来,从先秦到清代,历史领域的研究跨度之大,需要组织全国的学术力量。不管你是北大、复旦还是社科院,都没办法凭借一己之力担当此任。二来,学界的浮躁之风盛行,好多学者都奔着各种荣誉去了,还有多少人肯牺牲自己,不计名利地编辞书?这次修订《辞海》(2019年版),我带着两个年轻学者一起做。50多岁,一个研究隋唐、一个研究魏晋。我让他们坚持做下去,虽说吃苦,也不算成果,但既然是为了社会文化教育事业,总得有人做。

上次碰到辞书社前社长李伟国,他说《辞海》要数字化,做网络版,树立权威。现在网上的信息真真假假,谁信呢?哪怕抄《辞海》,也可能是抄错的。不管“2029年版”是一种什么样的出版形态,能够保持“十年一修”的传统就已经很不容易了。《辞海》能取得这样成绩,在于拥有一批热心辞书事业的人,他们深谙辞书理论又有丰富的编纂经验。但愿现在这批辞海人能在出版界和学界树立一个好的榜样,把老一辈的“辞海精神”继承发扬,做好《辞海》,这对整个国家的文化发展而言,是非常大的贡献。

我今年80岁了,不知道下一版《辞海》的修订还能不能参加?如果我退了,后面谁来接替我的工作?

刘君德(华东师范大学教授):我在华师大地理系读书的时候,系里有胡焕庸、李春芬、陈吉余等一大批名师,他们在中国地理教育的地位举足轻重,对我后来的治学和教学也产生了积极影响。地理学科涵盖面广,要学的东西很多,从地质、水文、气象到生物、植物、动物,从中国地理到世界地理,从自然地理到人文经济地理。

1984年,我开始关注行政区划的研究,这个领域自新中国成立后一直没什么进展。在世界人类文明发展史上,行政区划是关于国家政治、行政体制与地域空间相互耦合的重要文化成果之一。我当时给胡耀邦写了一封信,告诉他安徽某地的行政区划出了问题。一个星期左右,华师大就收到了安徽省委转来的公函,他们的省长和书记均批示要解决。这件事启发了我,中央层面如此重视,行政区划的研究大有可为。

在成为《辞海》分科主编前,我其实已经积累了一些辞书编纂的工作经验。上世纪80年代,李春芬教授主编过商务印书馆出版的《中华人民共和国地名词典》之《上海市》,这是我们国家很重要的一个文化工程。我那时是地理系的副主任,李教授年纪大了,想要培养年轻人,就带着我一起做,还让我担任这本书的副主编。后来就是《辞海》(1989年版),中国地理部分由褚绍唐教授负责编写,他也是我的老师,中国地理与历史地理的功底都很深厚。由于行政事务较多,我只参与了一部分的词条整理。

至于什么时候收到《辞海》编委会的聘书,说实话,我记不清了,但可以肯定的是,我投入了更多的精力去认真对待《辞海》的编纂和修订。无论过去还是现在,有些学者不愿意编工具书,枯燥、繁琐,稿费也少,所

以经常是挂个名,把实际的工作分给下面的学生或者年轻教师。我这个人比较耿直,要么不答应,答应了就要担负起主编的职责,做到问心无愧。辞典编撰非常考验主编的学识和耐心,每个词条都要字斟句酌,来不得半点马虎。退休以后,外面一直有人找我,不是一堆课题就是各种规划,事情也比较多,但我的重心仍放在《辞海》的修订上。一来中央和上海都很重视;二来中国是文化大国,但我明显感觉现在的年轻人对于国情的学习不是那么热情,甚至出现了一种文化缺失,而《辞海》里面的内容可以当做基本的精神食粮,重新构建和完善他们对于这个世界的认知。

在做《大辞海》和《辞海》(2019年版)的时候,我以褚绍唐教授主编的“1989年版”为底本,结合外部世界的变化和地理学科的发展来安排修订。20年来,中国地理早已不是当时的样子,自然地理状态并未一成不变,而历史地理又有大量新的发现,因此有必要做一次系统的升级和全面的梳理。与《辞海》将学科词条打乱后再编排的方式不同,《大辞海》严格依照学科划分,具有完整的知识体系和鲜明的专业属性。单单是中国地理卷的词条结构,我就起草了好几版的意见稿,在不打破辞书原有特点的基础上,纵向挖掘、横向延伸,努力推进地理学科化。所谓“不打破”,就是充分利用老版《辞海》的词条,理顺体系,基本内容要保留,不足之处要充实,但是新增的部分不宜太多,不过于追求动态的统计数据。我把辞书社的编辑们请到家里来开会,美其名曰吃饭,大家就词条结构的总体思想和基本原则达成了一些共识。我们做的是一本强调学科分类的工具书,并非简单的地名词典,而是真正意义上的“地理辞海”。在编纂过程中,要处理好点、线、面的关系。笼统地说,点是地名,线是线路,面是区域。

到了审读阶段,为确保词条和释文的准确性,我专门买了一套《中国大百科全书》作为参考,工作时常常堆满一整张桌子。中国地理部分有几千个条目,每一个都去查阅原始数据,估计好多年也弄不完,没办法,只能选择抽查。假如校样的数据与《中国大百科全书》有出入,我就会要求编辑提供资料来源,反复核查。那两个月时间,其他事情我都无暇顾及,就是一门心思地审阅条目。有时我也在想,是不是所有的分卷主编都会这么投入。就《大辞海》的中国地理部分而言,相较《辞海》的编纂有了较大的变革,辞书社和读者应该都会认可。唯一的遗憾是,中国地理与历史地理放在一起出版,冠名“中国地理”,这就有点不伦不类了,至少应该在封面上进行标注说明。可能是有总卷数的限制,而辞书社当初做方案时没考虑到这种情况,相信今后会有改进,各自独立出版。

无论《辞海》还是《大辞海》,能否取得满意的成果,离不开这几个要素:一是参与者充分认识到编纂和出版这本工具书的重要意义,只有你认识到这一点,在从事这项工作时才愿意付出;二是发自内心的喜欢,不能把辞书编纂当成是工作负担,而是个人研究志趣的一种提炼和实践;三是分科主编的学术能力必须过硬,对负责的学科领域完全吃透,如果这里不懂,那里不会,就不适合做主编;四是出版社编辑的水平要高,除了文字感觉好,他们对于专业知识也能游刃有余地鉴别、判断,并且充分尊重分科主编的意见。这一次,我找了辞书社的老编辑薛国屏来做搭档,他与《辞海》打了许多年交道,经验丰富,行政区划这一块内容也很熟悉。

前几天,我把10万字的自然地理部分审完了,把发现的问题反馈给了辞书社的编辑,比如有的词条将山的平均高度和绝对高度混淆了。《辞海》面对的是几千万甚至上亿的读者,每条释文的写作都讲求准确和严谨。我在审读时会特别留意关键性的内容是否缺失、本质性的表述是否清楚。如果能在100个词条中找到一处疏漏,就算是做贡献了。我还建议《辞海》的地理部分要关注重点和热点,像大的经济区、城市带、城市群,紧跟国家的政策趋势;至于沿边、沿海和边疆这样的词条,更不能出一丁点差错。近段时间,南海问题引起广泛关注,原来的释文太过简单,我就自己去查最新的政治表述,将不可缺少的几句话补充进去,强调曾母暗沙到中国大陆的距离大约是2000公里,这就界定了南海是中国最远的领土。

在我读大学时,中国地理、外国地理是非常重要的学科组成,李春芬教授讲美国,胡焕庸教授讲法国,程璐教授讲中国,既有自然地理也有经济地理,这才让我形成了相对完整的地理观。可惜的是,今日学界很少有人具备比较全面的地理知识,这从一个侧面反映中国地理教育的不平衡。现在的高等院校往往热衷于遥感、地图、计量,但是中国地理呢?另一方面,受到高考指挥棒的左右,年轻学子们很少有机会接触这种知识,水平一直停留在初高中阶段。中国地大物博,我们不了解自己国家的历史和地理,又如何去做一个合格的中国人?我认为这样的工具书应该继续出版下去,无论以什么样的形式。问题是,我今年80岁了,不知道下一版《辞海》的修订还能不能参加?如果我退了,后面谁来接替我的工作?

《辞海》最重要的部分,实际上是高度凝练了各方面的知识,用最简明、最准确的语言向读者传达与之相关的信息

陈尚君(复旦大学教授):《辞海》的古代文学部分一直是复旦这边在做。我最早开始参与的是“1989年版”,大约有3000个词条,我与骆玉明老师、章培恒老师三人分工明确,分别负责唐宋、唐以前、元明清。我们以《辞海》(1979年版)为底本,全力以赴做了半年。把每一个词条的每一句话所涉及到的详尽文献都梳理了一遍,把每个要点最基本的研究、发展变化和所取得的成果都进行了及时更新。“2009年版”,和我一同参与的还有汪涌豪和黄仁生;“2019年版”,我做唐代部分,宋代的内容交给朱刚。

在做“1989年版”的过程中,我投入了相当多的精力,文字改动之大是超乎想象的。再往后的几个版本,主要是评价的变化、补充新的史料,以及一些尺度的重新把握。诗词能揭露社会矛盾、反映民生疾苦,但反复地说这些,就没什么意思。《辞海》释文的篇幅有限,一个人的诗好不好,最好用几句话就能讲清楚,抓住要点,这需要仔细斟酌。《辞海》最重要的部分,实际上是高度凝练了各方面的知识,用最简明、最准确的语言向读者传达与之相关的信息。在我负责的这部分工作,我做到了这一点。可以非常自信地说,《辞海》(1989年版)的唐宋文学部分达到了一个巅峰。

为了做好“1989年版”的修订工作,辞书社把以往出版的《辞海》拿给我们作参考,包括“未定稿”。在读“1936年版”的时候,我感觉老派的味道比较重,出自诗画的文献来源比较多。比如“念家山破”,诗画里提到了一句,考虑到没有使用价值,就删掉了。“1936年版”还有一个特点,文字比较旧派,行文古雅,但是科学性、详尽的事实考证会弱一点。后面的几个版本,一直到“文革”结束前后,虽然都是名家在做,但改动的内容很有限。

《辞海》修订牵涉的问题太过复杂,没办法带学生一起做。如果让我去跟学生解释清楚,所花费的时间可能是我单干的好几倍。过去10年,唐宋文学部分至少有3位一流作家(韦应物、李益、姚合)的墓志出土了。韦应物写过《滁州西涧》——“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”,他是唐代学陶渊明学得最好的诗人,过去的生平叙述不够完整,现在就能将墓志上记载的准确内容(生卒年份、字号、个人经历)补充进来。在做“2019年版”时,我主要关注学界的最新变化。比如某个人的文集有了新的注本,有必要加以介绍,此外就是完善一些观点的表述。

我们应当知道,古代文学部分有很多问题是极其复杂的。比方说,人们经常提到的花蕊夫人,说她是五代时四川的一位女诗人。但是关于花蕊夫人这个人,有不同的传说,出现了前蜀、后蜀两个不同的历史人物。近代以来最有名的一篇论文,即浦江清的《花蕊夫人宫词考证》,他在文章里非常明确地表示,花蕊夫人应该是前蜀皇帝王建的妃子。理由是在她的诗中,从景物到节日,就连涉及的制度都是前蜀的。所谓后蜀之说,仅仅是一个传闻。这个词条通过《辞海》表达出来,最后只有100多字,在这么小的篇幅内要说清楚哪些是、哪些不是,这就需要修订者具有精准的眼光。也有一些词条的字数会比较多,像李白、杜甫这样的。

再比如,有一本宋代的诗话叫《全唐诗话》。这部书牵涉两个问题,一是它的作者,二是它的价值。早年的《辞海》称这部书“内容简明完整,对于研读唐诗很重要”,但是我在“1989年版”上把这个词条的表述改成了“完全抄《唐诗纪事》的,是一部伪书”。关于这部书的作者,有4种说法,需要一一说明,每种说法只能用一句话。通过这么一项工作,我自己得到了很好的学术锻炼。《辞海》的工作做得多了,个人的文风也会受到影响,尽量避免啰嗦,用最简明的语言来表达最复杂的问题。

在修订词条时,轻重的拿捏、真伪的分寸,往往考验着作者的功底。《二十四诗品》以前是作为文学史上的经典著作,但我经过详尽考证,发现这其实是一部伪书,那么在《辞海》中应该怎样表述呢?个人的意见,在没有百分之百给出定论的时候,学界有很多人是不接受的。怎么办?说起来复杂,解决很简单。在“唐司空图著”的前面加一个“题”字,即“题唐司空图著”。这就表明,《二十四诗品》在存世的版本中,题的名字是“司空图著”,至于作者是不是他,那就不管了。

我觉得,《辞海》总体来讲还是健康的,为读者提供了有用的知识,并且质量够硬,口碑也很好。现阶段出版《辞海》,维护品牌是一个方面,同时也要在竞争中寻求新的变化,要有变通的途径。1980年代,一个家庭有一册《辞海》在手,相当于拥有一本浓缩精华的百科全书。进入网络时代,传统的观念要跟着转变。就数量和广度而言,网络上汇集的知识远远超出了一本辞书所能涵盖的范围。一旦受制于纸张篇幅,客观知识的表述就是有限度的、不全面的。另一方面,知识日新月异,所以我在想,辞书社是否可以在《辞海》之外推出《当代辞海》,对当下社会需要的“活的知识”进行整理和表达,以弥补《辞海》修订周期过长而造成的信息滞后。