日期选择

2024-12-08 第28168号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

小开本

巴金出版的小开本书

■ 周立民不知从何年何月起,出版界喜欢出那些重、厚、长、大型的书,以示厚重、隆重,与“成果”二字相称,这自然没有什么不可以。然而,因此菲薄了小册子、小开本,我则有些不平。以页码和开本论分量,恰如连心情和灵魂都要量化,科学得呆头呆脑而不自知。我常举例:鲁迅的《朝花夕拾》《野草》都是小册子,然而在中国现代文学史上分量能够超出这两部的作品有几部?以往,一篇长文即为一本小书不在少数,几十页成一小册也比比皆是。仅以开本论,小三十二和六十四开本的书很多,也有称袖珍本、口袋本或文库本的,总之是轻、薄、短、小,携带方便,捧在手里不累,装帧和设计上也颇讲究,给人以艺术上的享受。

我认为巴金先生也是喜欢小开本的。固然,《秋》这样40万字的长篇小说是大部头,他主持出版的《克鲁泡特金全集》是大气的方型本,但是,他自己的作品和他编辑出版的作品,小开本不在少数,让我隐隐地感到,他有一种小开本的偏爱。他的第一部中篇小说《灭亡》的初版本(开明书店1929年10月版)及其续篇《死去的太阳》(开明书店1931年1月初版)都是六十四开的袖珍本。记得第一次在姜德明先生家看到《灭亡》初版本,我很觉惊奇,后来,它变成中规中矩的三十二开本,仿佛失去了很多韵味。这本小书封面由钱君匋设计,黑黑的炸弹形象和跳出来的近红的书名带给人很强的视觉冲击力。全书375页,厚厚的,有一种拙巧的可爱。

与以上两种创作同收入开明书店索非主编的“微明丛书”的还有巴金三种译作:《薇娜》(署石曾、芾甘合译,开明书店1928年6月初版)、《骷髅的跳舞》(署一切译、开明书店1930年3月初版)、《丹东之死》(开明书店1930年7月版),这也都是小开本。我手头有一本《骷髅的跳舞》1930年10月再版本,曾是“国立编译馆”的旧藏,封面是非常有现代感的黑白两色设计,“构意于卢森堡(公园)写成于一切屋”的《译者序》十分有诗意:“然而有一次我冒着微雨,沿着赛纳河望着‘圣母院’高耸着的两个钟楼,踏着回家的路,那时候手里只有一本薄薄的世界语的小书,书名叫《骷髅的跳舞》,是花了两个半佛郎买来的。”“在卢森堡之春里读完了这本小书,心里确实充满了希望。”——我关注的是,此书原版也是“薄薄的……小书”。巴金在抗战期间(1938—1940年)编印过一套“翻译小文库”,共十种,都是页码不多的小开本,淡绿的封面,配有边框和压花,非常雅致,我时常并不读具体内容,而是拿出来随便翻一翻,也有一种春风拂面的感觉。

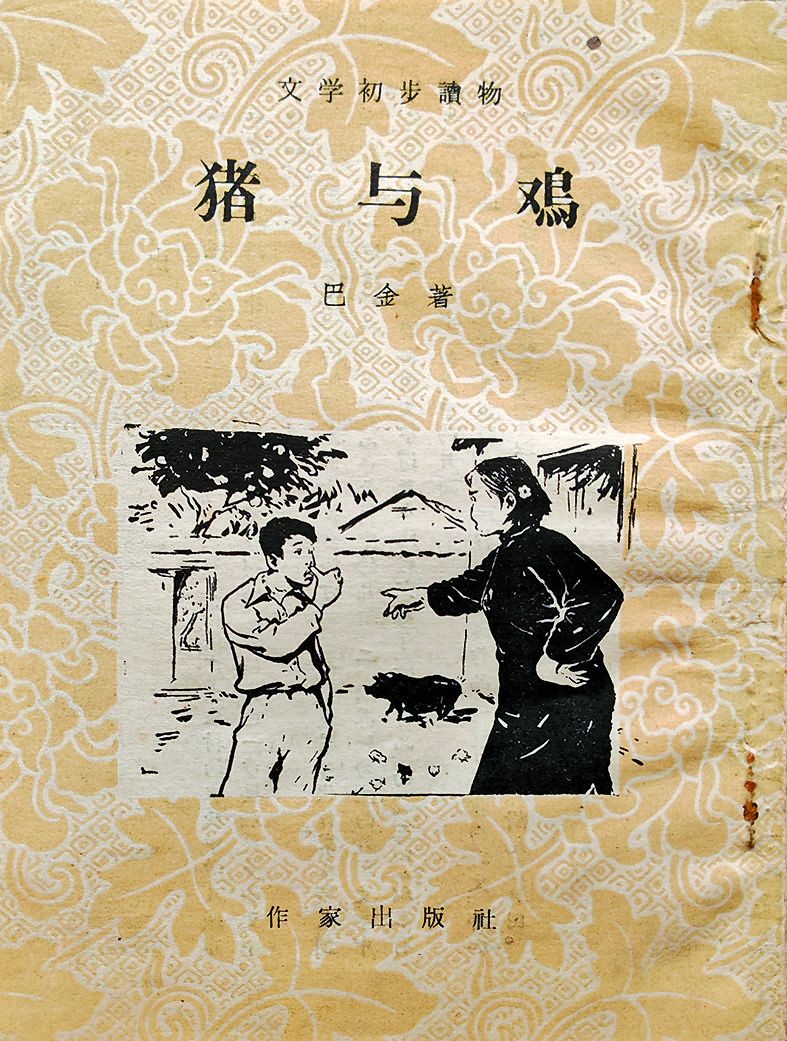

1949年以后,巴金的作品照样不乏小开本,收入百花文艺出版社散文小丛书的《倾吐不尽的感情》(1963年8月初版)、作家出版社的《贤良桥畔》(1964年9月初版)算得上其中的精品。我还比较喜欢那个时代为普通大众出版的简本“文学初步读物”“文学小丛书”这样的小开本图书,它们体现了出版者对大众真正的关怀。这些书多是六十四开的小册子。人民文学出版社编辑部在“文学初步读物”的出版说明中说,出版这套书“是为了适应广大群众迫切的要求,使他们有适当的初步的文学读物,并从此开始去进一步接触更多的文学作品”。这套书收入内容涵盖古今中外,虽然篇幅小,却并不简陋,前面有作者像、作者介绍、必要的注释和插图,可见编者的精心。我手头有一册巴金的《我们会见了彭德怀司令员》(人民文学出版社1953年3月初版),题名文章外,还收了一篇《生活在英雄们的中间》,都是巴金朝鲜战地之作,两篇文章成一册小书,全书不过25页。另外一本是巴金的短篇小说《猪与鸡》(作家出版社1959年12月初版),仅13000字,24页,却也配了孙爱雯的两幅插图,前面本书说明中对小说做了介绍:“这篇小说作于抗战时期。作者描绘了一个嘴尖舌长、好吵架、好占小便宜,但又身受统治阶级剥削和压迫的小市民——寡妇冯太太,并通过冯太太养猪养鸡的悲剧,反映了抗战时期大后方的城市小资产阶级在物价、房租日日高涨声中的困难生活。”另外,一册《还魂草》是“文学小丛书”第128种,也不足百页。编者在阐述这套小丛书的编辑意图时强调:“字数不多,篇幅不大,随身可带,利用工休时间,很快可以读完。”我注意到,近年有不少名著有了“文库本”,还希望能有更多“随身可带”的小丛书,在时间碎片化的时代中,让阅读充实人们的生活。

对于小开本,巴金先生有一个心愿至今未曾实现。他1961年12月11日在给香港学者余思牧的信中说:“我上次过香港时看到一些袖珍版的翻译书,如《复活》等,都是根据国内的译本重排的。因此我想如果根据新版排印一种《激流三部曲》的袖珍本,售价一定比旧本便宜。”《家》《春》《秋》至今版本不可谓不多,然而,“袖珍本”却始终没有(日译本《家》有岩波文库本),不知道出版者们能否破除重厚长大的呆傻迷魅,出一种“袖珍本”,实现巴老的心愿?