日期选择

2024-11-19 第28149号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

2024爱我中华“当以吾辈之青春 护我盛世之中华”系列活动

在近代中国的历史长河中,上海是一颗璀璨的明珠。上海以其独特的地理位置、历史背景和文化底蕴,在近代中国具有重要的历史地位。2024年是新中国成立75周年,也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在国逢盛世、普天同庆之时,我们以徒步走访的形式,通过一系列“探馆”活动,串起一条“爱我中华”的红色之旅,展示新中国成立以来,特别是改革开放以来上海取得的巨大成就,突出描绘“爱我中华”的历史画卷,展现吾辈愿以寸草报华夏,且将岁月赠河山的昂扬时代气息。

本次活动由文汇报社主办,上海大学党委宣传部、上海大学融媒体中心、上海大学博物馆、上海大学档案馆协办,上海梵航文化传播有限公司承办。

本系列活动得到上海烟草集团有限责任公司大力支持。

集传承与弘扬传统文化、红色文化、海派文化和江南文化为一体的上海大学博物馆是本市高校中屈指可数的国家一级博物馆之一,它由海派文化博物馆、上海方言文化展示体验展、上海大学校史馆、钱伟长纪念展和“溯园”等组成。

春去秋来,秋天迈着轻盈的步伐静悄悄地走近了我们身边。秋风踏遍申城、秋桂香溢校园,市民走访团踏着秋意、闻着书香,走进上海大学。校园秋景、书香为伴,金桂飘香、与秋相约,漫步在秋色渐浓的校园主干道上,赤橙黄绿、缤纷无限,跨过主校区,仰头望去,东校区的一栋具有古典韵味与现代时尚完美相融的高楼巍然耸立,宽阔的广场,绿树成荫,不时有师生三三两两、来来往往,前端中央钱伟长老校长的巨大坐像与艺术元素浓郁的“上海大学博物馆”“海派文化博物馆”馆名标牌和一尊刻有“钱伟长图书馆”的巨石,遥相呼应,我们首先来到这里,参观了上海大学博物馆。

一楼的特展区域,时常举办不同类型的各种展览。据称:上海大学博物馆特展区,近年来举办过许多规模大、档次高,具有影响力的展览。譬如:“铭心妙相:龙门石窟艺术对话特展”“灯影中国:广宇长宙中的生活与想象”“青铜之光:三星堆与罗丹的超时空对话”等闻名遐迩的精品展览。

我们跟着讲解员,来到了二楼的常设展览。“海阔·天空 海派文化的当代遐想”作为“海派文化博物馆”的常设主题馆,让人有一种耳目一新的感觉,醇厚的上海味道,深邃的海派文化,一下子令人产生了无限的遐想。

从“形变、技新、意境、时尚”四个主题展开,透过观察海派文化的不同视角,以图文并茂、实物展示、影像资料、互动对话等多种形式,将典型事例高度地浓缩提炼,讲述了中国文化完成现代转型,并赋予悠久的中华文明以新的生机的故事,成为专题展示和研究海派文化的博物馆。

在“形变”展区,19世纪下半叶的老上海文化景观又一次展现在参观者的眼前,老上海的种种场景,记载与显示了海派文化萌生阶段的实景。

在“技新”展区,向人们展现了海派文艺在技术上、内容上的创新智慧,并与世界城市流行文化实现了无缝对接,涌现了新型舞台、剧团演出、音乐和美术的教育;印刷、摄影、通信技术的兴起,以及报纸、杂志、电影等现代传播媒介率先传入上海。多元并存、兼容并蓄的海派文化使中西方艺术表现手法在交融中更有所发展、有所创新,焕发出新的生命力。

在“意境”展区,使人领略到奠基于中国深厚的传统文化的海派艺术作品,在这些作品中,既富有现代精神,又蕴含着东方智慧和传统意境。

在“时尚”展区,让人感受到了当代上海,是一座文化多元化的时尚城市,在百卉千葩的艺术舞台中,海派文化与世界接轨,引领潮流具有的特殊艺术魅力。如今,申城文化设施齐全,各种艺术节和展览活动丰富多彩。近年来,上海之春国际音乐节、上海国际电影节、中国上海国际艺术节、亚洲音乐节、海湾艺术嘉年华、上海电视节等一系列高水准的文化艺术活动在上海举办。海派文化成为当代中国流行文化的代表,引领着中国城市文化的时尚潮流。

参观者刚刚看完“海阔·天空 海派文化的当代遐想”的结束语,“海上明月·轻裾随风——江南望族与海派旗袍”展接踵而来。

20世纪初,上海已显露出现代城市文明的开放与个性,同时也保持着传统中国的风骨与韵致,而此时诞生于上海的海派旗袍,更是传统文化与西方融合的典范。

参观者观看了一件件做工精巧、款式多样的旗袍,无不惊讶赞叹,几位曾经在纺织系统工作过的参观者更是窃窃私语,她们从旗袍面料、做工款式、纽扣绣工以及颜色搭配等多个方面给予了高度评价,翘起拇指、大为赞赏。在聆听讲解员对每一件所展示旗袍来龙去脉的解说以及当年旗袍拥有者的非凡经历之后,参观者都赞不绝口,称赞旗袍艺术是海派文化与西方服饰文化融会贯通的典范。

接着,来到“海潮的回响:上海方言文化展示体验馆”。参观者中绝大多数都是老上海了,对上海方言文化的展示与体验产生了浓厚的兴趣。

“上海闲话”是上海本土文化的重要根基,它以原先上海本地方言为基础,自然融合汇聚了吴越江南语言文化的精华。生动活泼的“上海闲话”具有诙谐幽默的风格和变化多端的腔调,在地方方言中独树一帜。

展览分为“海潮激荡”“海纳百川”“海风沪韵”三个主题,从多个视角展示了沪语的源流、形成、特点和发展。在不同的年代,随着时代的发展,上海方言在不断地充实和完善,也涌现了许多新名词、新话语以及以英语为主的外来语。

二楼的“三个展览”,从不同角度展示了海派文化的特殊魅力。让人们进一步了解了海派文化的起源、形成、发展、创新的历程,通过多个专题陈列,展示了丰富多彩的艺术藏品,领略了海派艺术的独特风格。

参观团的游客跟着讲解员来到了三楼展厅,一尊钱伟长雕像耸立在展厅的中央,“钱伟长纪念展”让人更加缅怀著名科学家、教育家和杰出的社会活动家、上海大学老校长钱伟长。

独树一帜的上海大学校史馆由上海大学校史陈列室外展区“溯园”和上海大学博物馆中的上海大学校史馆两个部分组成。在东区的校史馆中,展示了20世纪20年代上海大学的部分校史,以及上海工业大学、上海科学技术大学、上海大学、上海科技高等专科学校四校合并组建前后的学校面貌,全面系统展示了学校的办学历程和成就。

参观团从东校区,又一次徒步回到了主校区,兴致勃勃地在“溯园”拍照留念,饶有兴趣地参观了上海大学新校史馆。

“溯园”演绎了早期上海大学从建校、发展、变迁的整个过程,早期上海大学的大事记、师生名录、办学宗旨以及几幅生动的浮雕及雕塑作品在这里生动呈现。

2024年6月,在毗邻“溯园”的青云楼,一座新的上海大学校史馆悄然亮相。这是一幢红砖清水的老式弄堂建筑,参照当年闸北青云里校舍的弄堂风格所修建,宛如一件古朴典雅的艺术品。

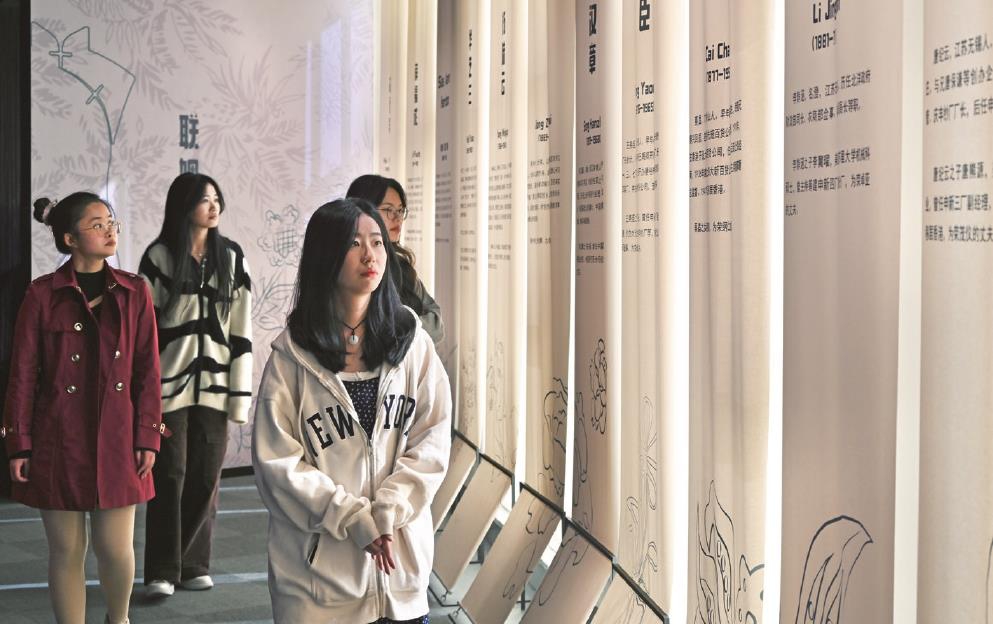

上海大学新校史馆(青云楼)整座场馆建筑面积约600平方米,共展出珍贵档案和历史文献50余件,历史图片80余张,重要人物200余位,以时间脉络,融入重要的历史事件,描绘了上海大学建校之初的历史画卷。

展陈内容共分“青云发轫”“教学名师与演讲名人”“人才培养”等九个篇章,通过溯源上大,追寻先辈足迹,回顾革命历史。据悉,上海大学新校史馆(二期)工程目前正在筹建中。上海大学新校史馆的全面建成与对外开放,将成为沪上又一个红色教育基地,成为爱国主义教育的示范基地。

穿越博物馆的长廊,感受历史与现在的交融。历史的底蕴、时代的律动、文化的传承,在新的历史条件下,对博物馆的打造建设,对海派文化的延续传承又赋予了新的内涵,提出了更高的要求。博物馆的建设与发展是城市建设的重要范畴。与此同时,海派文化已经完全融入到了城市建设的方方面面,在践行“人民城市人民建,人民城市为人民”的理念中,海派文化必将注入更加深刻的内容,必将更加绚丽多彩。

(文/黄培传 摄影/叶神武 李信之)

本次活动由文汇报社主办,上海大学党委宣传部、上海大学融媒体中心、上海大学博物馆、上海大学档案馆协办,上海梵航文化传播有限公司承办。

本系列活动得到上海烟草集团有限责任公司大力支持。

集传承与弘扬传统文化、红色文化、海派文化和江南文化为一体的上海大学博物馆是本市高校中屈指可数的国家一级博物馆之一,它由海派文化博物馆、上海方言文化展示体验展、上海大学校史馆、钱伟长纪念展和“溯园”等组成。

春去秋来,秋天迈着轻盈的步伐静悄悄地走近了我们身边。秋风踏遍申城、秋桂香溢校园,市民走访团踏着秋意、闻着书香,走进上海大学。校园秋景、书香为伴,金桂飘香、与秋相约,漫步在秋色渐浓的校园主干道上,赤橙黄绿、缤纷无限,跨过主校区,仰头望去,东校区的一栋具有古典韵味与现代时尚完美相融的高楼巍然耸立,宽阔的广场,绿树成荫,不时有师生三三两两、来来往往,前端中央钱伟长老校长的巨大坐像与艺术元素浓郁的“上海大学博物馆”“海派文化博物馆”馆名标牌和一尊刻有“钱伟长图书馆”的巨石,遥相呼应,我们首先来到这里,参观了上海大学博物馆。

一楼的特展区域,时常举办不同类型的各种展览。据称:上海大学博物馆特展区,近年来举办过许多规模大、档次高,具有影响力的展览。譬如:“铭心妙相:龙门石窟艺术对话特展”“灯影中国:广宇长宙中的生活与想象”“青铜之光:三星堆与罗丹的超时空对话”等闻名遐迩的精品展览。

我们跟着讲解员,来到了二楼的常设展览。“海阔·天空 海派文化的当代遐想”作为“海派文化博物馆”的常设主题馆,让人有一种耳目一新的感觉,醇厚的上海味道,深邃的海派文化,一下子令人产生了无限的遐想。

从“形变、技新、意境、时尚”四个主题展开,透过观察海派文化的不同视角,以图文并茂、实物展示、影像资料、互动对话等多种形式,将典型事例高度地浓缩提炼,讲述了中国文化完成现代转型,并赋予悠久的中华文明以新的生机的故事,成为专题展示和研究海派文化的博物馆。

在“形变”展区,19世纪下半叶的老上海文化景观又一次展现在参观者的眼前,老上海的种种场景,记载与显示了海派文化萌生阶段的实景。

在“技新”展区,向人们展现了海派文艺在技术上、内容上的创新智慧,并与世界城市流行文化实现了无缝对接,涌现了新型舞台、剧团演出、音乐和美术的教育;印刷、摄影、通信技术的兴起,以及报纸、杂志、电影等现代传播媒介率先传入上海。多元并存、兼容并蓄的海派文化使中西方艺术表现手法在交融中更有所发展、有所创新,焕发出新的生命力。

在“意境”展区,使人领略到奠基于中国深厚的传统文化的海派艺术作品,在这些作品中,既富有现代精神,又蕴含着东方智慧和传统意境。

在“时尚”展区,让人感受到了当代上海,是一座文化多元化的时尚城市,在百卉千葩的艺术舞台中,海派文化与世界接轨,引领潮流具有的特殊艺术魅力。如今,申城文化设施齐全,各种艺术节和展览活动丰富多彩。近年来,上海之春国际音乐节、上海国际电影节、中国上海国际艺术节、亚洲音乐节、海湾艺术嘉年华、上海电视节等一系列高水准的文化艺术活动在上海举办。海派文化成为当代中国流行文化的代表,引领着中国城市文化的时尚潮流。

参观者刚刚看完“海阔·天空 海派文化的当代遐想”的结束语,“海上明月·轻裾随风——江南望族与海派旗袍”展接踵而来。

20世纪初,上海已显露出现代城市文明的开放与个性,同时也保持着传统中国的风骨与韵致,而此时诞生于上海的海派旗袍,更是传统文化与西方融合的典范。

参观者观看了一件件做工精巧、款式多样的旗袍,无不惊讶赞叹,几位曾经在纺织系统工作过的参观者更是窃窃私语,她们从旗袍面料、做工款式、纽扣绣工以及颜色搭配等多个方面给予了高度评价,翘起拇指、大为赞赏。在聆听讲解员对每一件所展示旗袍来龙去脉的解说以及当年旗袍拥有者的非凡经历之后,参观者都赞不绝口,称赞旗袍艺术是海派文化与西方服饰文化融会贯通的典范。

接着,来到“海潮的回响:上海方言文化展示体验馆”。参观者中绝大多数都是老上海了,对上海方言文化的展示与体验产生了浓厚的兴趣。

“上海闲话”是上海本土文化的重要根基,它以原先上海本地方言为基础,自然融合汇聚了吴越江南语言文化的精华。生动活泼的“上海闲话”具有诙谐幽默的风格和变化多端的腔调,在地方方言中独树一帜。

展览分为“海潮激荡”“海纳百川”“海风沪韵”三个主题,从多个视角展示了沪语的源流、形成、特点和发展。在不同的年代,随着时代的发展,上海方言在不断地充实和完善,也涌现了许多新名词、新话语以及以英语为主的外来语。

二楼的“三个展览”,从不同角度展示了海派文化的特殊魅力。让人们进一步了解了海派文化的起源、形成、发展、创新的历程,通过多个专题陈列,展示了丰富多彩的艺术藏品,领略了海派艺术的独特风格。

参观团的游客跟着讲解员来到了三楼展厅,一尊钱伟长雕像耸立在展厅的中央,“钱伟长纪念展”让人更加缅怀著名科学家、教育家和杰出的社会活动家、上海大学老校长钱伟长。

独树一帜的上海大学校史馆由上海大学校史陈列室外展区“溯园”和上海大学博物馆中的上海大学校史馆两个部分组成。在东区的校史馆中,展示了20世纪20年代上海大学的部分校史,以及上海工业大学、上海科学技术大学、上海大学、上海科技高等专科学校四校合并组建前后的学校面貌,全面系统展示了学校的办学历程和成就。

参观团从东校区,又一次徒步回到了主校区,兴致勃勃地在“溯园”拍照留念,饶有兴趣地参观了上海大学新校史馆。

“溯园”演绎了早期上海大学从建校、发展、变迁的整个过程,早期上海大学的大事记、师生名录、办学宗旨以及几幅生动的浮雕及雕塑作品在这里生动呈现。

2024年6月,在毗邻“溯园”的青云楼,一座新的上海大学校史馆悄然亮相。这是一幢红砖清水的老式弄堂建筑,参照当年闸北青云里校舍的弄堂风格所修建,宛如一件古朴典雅的艺术品。

上海大学新校史馆(青云楼)整座场馆建筑面积约600平方米,共展出珍贵档案和历史文献50余件,历史图片80余张,重要人物200余位,以时间脉络,融入重要的历史事件,描绘了上海大学建校之初的历史画卷。

展陈内容共分“青云发轫”“教学名师与演讲名人”“人才培养”等九个篇章,通过溯源上大,追寻先辈足迹,回顾革命历史。据悉,上海大学新校史馆(二期)工程目前正在筹建中。上海大学新校史馆的全面建成与对外开放,将成为沪上又一个红色教育基地,成为爱国主义教育的示范基地。

穿越博物馆的长廊,感受历史与现在的交融。历史的底蕴、时代的律动、文化的传承,在新的历史条件下,对博物馆的打造建设,对海派文化的延续传承又赋予了新的内涵,提出了更高的要求。博物馆的建设与发展是城市建设的重要范畴。与此同时,海派文化已经完全融入到了城市建设的方方面面,在践行“人民城市人民建,人民城市为人民”的理念中,海派文化必将注入更加深刻的内容,必将更加绚丽多彩。

(文/黄培传 摄影/叶神武 李信之)