日期选择

2024-08-25 第28063号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

“反正我们是女人吧”

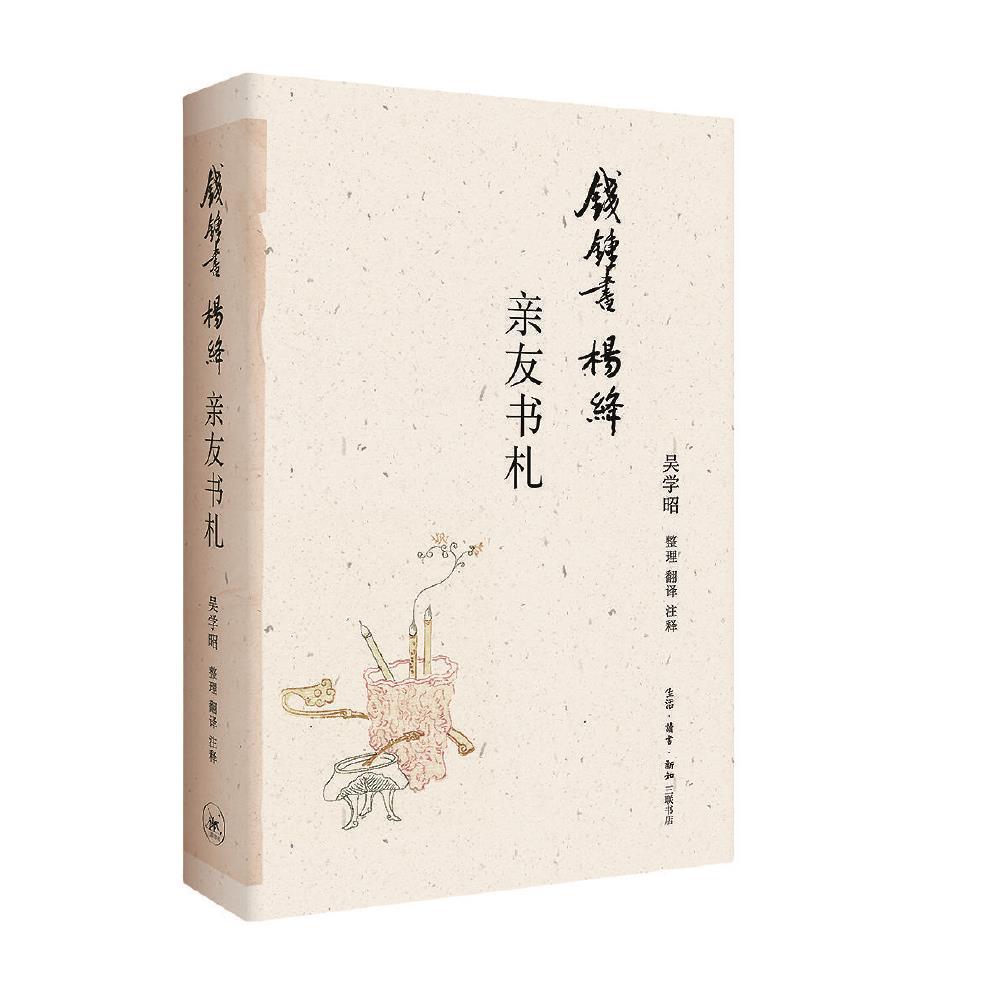

——读《钱锺书杨绛亲友书札》

戴燕,复旦大学中文系教授,著作有《文学史的权力》《〈洛神赋〉九章》等

■戴燕说来是上个世纪的事。我在京都几次见到中岛碧教授,那时她已同荒井健和她丈夫中岛长文翻译出版了钱锺书的《围城》,又独自译出了杨绛的《干校六记》,对钱、杨作品的熟悉,远在我之上,与她谈现当代中国文学,我总是有点心虚,幸好我还可以和她谈另外一个话题,那就是1970年代前后日本的一个有名的小说家高桥和巳。她和高桥和巳都是京都大学小川环树的学生,而我们知道,早在钱锺书的《宋诗选注》1958年出版不久,小川环树就发表过一篇颇有影响的长书评予以肯定。

中岛碧去世也有20年了,未曾想,在吴学昭所编《钱锺书杨绛亲友书札》里,忽然看到她写给杨绛的那么多信。写于1980年代的信,大部分都是在讨论《干校六记》的翻译出版,到了1990年代,钱锺书和钱瑗相继患病去世,信中除了慰问,也谈到自己。她说她了解杨绛的“苦境”,可是帮不上忙,“心里实在难过”,由此想到自己的“苦处”,在于勉强做了几十年的文学研究和教学,都不适合自己,也就一直做不好,“到晚年心里觉得空虚”,所以,有一次她听杨绛说道:“反正我们是女人吧!”一面体会到其中包含有杨绛几十年来经历过的种种甘苦,一面也得到深深的安慰(258—259页)。在上个世纪,不管中国还是日本,女性学者的人数都非常少,每一个人都仿佛自己领域中的孤岛,中岛碧又是一个对自己要求很高的人,可以想见她承受的压力,也可以想象杨绛这句出于无奈而又带着自我宽解的话,的确能让她紧绷的神经放松,因此她后来说想要再见杨绛,“好像想念自己的母亲一样”(286页)。当然,她不知道80多岁的杨绛,那时正处于“每晚服四粒安眠药”的高度紧张中(杨保俶信,408页)。

据吴学昭说,杨绛晚年销毁了许多信件,保留下来的只有《钱锺书杨绛亲友书札》中的这么一些。亲属来信中,有父亲钱基博写给钱锺书的,有姐姐杨寿康和弟弟杨保俶写给杨绛的,还有堂妹夫许景渊写给槐绛大兄嫂的,有亲情在里面,都弥足珍贵。但更多的还是友人来信,如向达、蒋天枢、王岷源、苏雪林等所写。在友人信件中,来自海外的又数量最大,除了首屈一指的中岛碧,还有德国莫芝宜佳、澳大利亚白杰明、美国葛浩文、斯洛伐克安娜·多雷日洛娃、英国伊夫琳·麦克斯韦尔、日本藤井省三、前苏联索罗金、意大利贾忆华等人的来信,他们有的是钱、杨著作的外文翻译者,有的是钱、杨研究者,也有的是在钱、杨出访时接待过他们的。在这些来信中,我们可以看到自1978年改革开放以来,钱、杨二位在海外有着什么样的影响力,又何以有这样的影响力。尽管钱锺书自谓“七十老翁,不宜走江湖卖膏药了”(钱复宋淇,51页),在那个时代依然抱“出世”的态度(宋淇信,79页),但是如身居香港的宋淇引述澳大利亚柳存仁的话说:“寅恪先生之后有谁?默存先生之学现又有谁可获其心传?”(85页)他在海外华洋学者中间,还是有“高山仰止”之望,而杨绛的《干校六记》也是出版不过三四年,就有了英、日译本。这些来信,有的到现在读起来也还让人觉得温暖,如翻译过《围城》的莫芝宜佳在钱锺书去世后写信给杨绛,就说“你什么时候都有我,什么时候都不是一个人”(134页),说“您长长的信中写您的生活,您的计划,您在院子中的情致,不仅让我放心,还很让我钦佩”(136页)。如日本的樱庭弓子在信中也说到,她会继续已故中岛碧的工作,将《我们仨》译成日文,而这是基于她对杨绛一手好文笔以及积极的人生态度和作为知识分子的矜持与责任感的佩服(344页)。也许就是这个原因,让杨绛到最后也“下不去手撕毁”它们(整理者言,7页),于是便给我们留下了认识钱、杨以及属于他们那个时代学术文化氛围的宝贵资料。

1980年前后,钱锺书的著作,无论是新编的《旧文四篇》《管锥编》《七缀集》,还是重印的《围城》《宋诗选注》《谈艺录》,每一出版,无一不洛阳纸贵,与此同时,杨绛也出版了《干校六记》《将饮茶》《洗澡》。回想起来,仅就阅读体验而言,那时的我更喜欢杨绛,喜欢她不热衷、不掺和,文字里面有一种松弛感。正像马文蔚信中所说,杨绛的文章,字面上平易,内容却深刻,“像一条广宽的大河,水面平静舒缓,里面博大深沉”,还有那种幽默感,“须细细去品”(320页)。又像许国璋信中所说,在回忆过往的这些作品里,杨绛“没有谴责,没有挖苦,更没有浓笔”,是“文明之极致”,故也可作“培养文明”的教材(318页)。我想许多人包括中岛碧都看到了杨绛的这一长处,也都从她“轻松闲适的笔调”(茅于美,206页)中汲取过力量。

杨绛曾讲过这样一个故事,说她在梦中登上了一条开往孟婆店的自动化传送带,当她去找座位的时候,只见教师座、作家座、翻译座都坐满了乘客,到处没有她的位子,她便在传送带横侧的一只凳子上坐下来,夹带着私货看了一路热闹(《将饮茶》代序《孟婆茶》)。这个寓言的含义,很像传统所说“无用之用,方为大用”,或是现代人说的“退一步海阔天空”,与杨绛宽慰中岛碧的那句话“反正我们是女人吧”异曲同工,表达的是同一种人生态度。《我们仨》的德文翻译者莫芝宜佳也看到了这一点,她引杨绛讲的这个故事,说杨绛的作品其实富于变化,赛过72变的孙悟空,而杨绛本人在“最困难的时候还可以保持观察力、清醒的判断、轻松的幽默”,又最是难得(166—167页)。这本《钱锺书杨绛亲友书札》就是杨绛在最困难的时刻,经过选择,留给我们的。