日期选择

2024-08-04 第28042号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

张伯苓治校与王淑贞持家

张伯苓、王淑贞夫妇

■郑绩爱国抗日,未雨绸缪

南开大学的校长张伯苓是位忠厚圆融的长者,既有经世务实的实干精神,又有人情练达的处世智慧,外忧内患之际,南开作为一个私立学校能够得以保全和发展,张伯苓之功彪炳千秋。

日寇入侵并非突如其来,早就有迹可循,平津诸校包括南开都有心理准备,不少学校在卢沟桥事变前几年就开始逐步往长沙等内陆城市搬迁,南开尤其。早在1934年,张伯苓就在重庆筹备起了南渝中学。

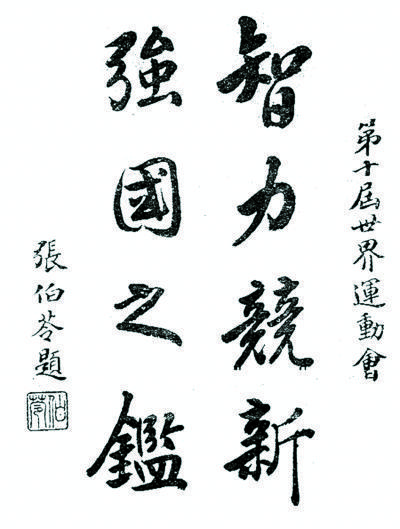

张伯苓未雨绸缪,盖南开之爱国抗日活动已引起日本人注意。南开虽是一所讲究实用的私立学校,但在民族大义上一向争先。1927年,张伯苓往东北考察,亲自感受到“中国之险”,回校即组建满蒙研究会(后改名东北研究会),搜集日本侵华证据。1930年底,张伯苓邀请张学良来校考察,张学良还记得十四年前,1916年时张伯苓在沈阳的演讲,说自己深有触动,自己“所以有今日,亦实南开之赐”。“九一八”事变之后,南开第一时间反应,成立国难急救会,支持长城抗战,还接收了大批东北流亡学生。1934年第十八届华北运动会上,南开啦啦队在全场观众和日本领事面前打出“毋忘国耻”的旗语,全场沸腾。华北事变之后,南开又组织了声势浩大的抗日请愿活动。

因为和东北关系密切,南开早就被日本人盯上,“七七”事变之后几天,日军在新闻发布会上宣称“先生们,我们就要轰炸南开大学了”。日军正式侵华后,南开的反应速度是最快的,短时间内就开始了全校迁移,当然,南开的效率也是一向出名的。

1937年7月29日凌晨,天津即将失守,日军在还未完全占领天津的时候,就第一时间炮轰南开,下午再派出飞机投弹轰炸,如此仍不解恨,30日继续炮轰,并派出骑兵和汽车进入校园四处纵火,全校成为火海,未来得及搬走的仪器和图书资料被焚烧劫掠一空,连一口万斤大钟都被抢走。幸而事先已经抢运走三万余册外文书籍、数百册期刊和少量仪器,为以后的联大做了教学基础补充。

南开大学被炸毁当日下午,张伯苓在南京向报界表示:“敌人此次轰炸南开,被毁者为南开之物质,而南开之精神,将因此挫折而愈益奋励。”次日,蒋介石约见张伯苓等人,承诺“南开为中国而牺牲,有中国即有南开”。

之后,南开大学与清华、北大合组西南联大,事实上纳入国立体系。张伯苓在西南联大的一次演讲中强调:“我们合不得也要合,不联合便是中国教育的大败。”为避免三位校长同时工作影响西南联大的运作,张伯苓大部分时间待在陪都,花了不少精力管理南渝中学,同时更深地介入了政治。

但这并不意味着张伯苓的缺席。事实上,在联大时期,张伯苓仍然主持着南开校务,重大的校务决策在他一人。南开本是张伯苓校长一手培育的私校,校长的权威性与影响力毋庸讳言。南开依旧保留了自己的传统校风,不少回忆录都提到联大时期的南开仍然特别重视体育,一边跑警报一边上体育课,在各项体育运动中独领风骚。

联大三校并非完全糅合,从资金、规模、设施、教授及学生数量等各方面来讲,南开在三校间明显处于弱势,然而南开与清华水乳交融,与北大相敬如宾。南开的学生更是以校为豪,在联大内不落下风。如果说南开与清华能密切合作,是因为两校的学术人才及行政领导是共同培养出来的,那南开与北大关系融洽,则完全是由于两位校长互相谦让。1941年迁校之议中,联大险些“分校”,是老大哥张伯苓联合另外两位校长积极居中调停,保证了联大因学术而联合的良好局面。

这一切都表明了张伯苓精于事务、专于教育、长于人事的特点。

独当一面的当家主母

张伯苓不到20岁结婚,原配过门不过数日就病逝,续弦王淑贞,比丈夫大三岁。王淑贞可谓中国传统贤德女性之代表人物,张伯苓对妻子常常不吝赞美之辞。

王淑贞是教书先生的女儿,但她自己不识字,当然也从来没有出去工作过,但不妨碍日后学生们对这位师母的敬重。刚进门时,小叔只有四岁,她长嫂如母,常把小叔驮在背上。她育有四子,教儿只得简单的三条:其一,不许吃零食;其二,不许撒谎;其三,要钱须讲出理由。这朴朴素素的三条却有大智慧,德智体全在内。西南联大校训“刚毅坚卓”,其中“刚毅”见于《礼记·儒行》:“儒有可亲而不可劫也,可近而不可迫也,可杀而不可辱也,其居处不淫,其饮食不溽,其过失可微辨而不可面数也。其刚毅有如此者。”细细想来,所要求的不过这三条而已。

张伯苓办学四处化缘,有钱就好,不问来处,她便和诸位金主的太太应酬,并不论对方是何身份。钱都花在学校里了,她便随丈夫居陋巷,备不起汽车,最多叫辆人力车。家里开不出伙食,她便上当铺。日子过得艰难,婆婆把她的陪嫁首饰偷偷当了,她装作不知。晚年丈夫将所有名下私校全部捐公,身后房无一间,地无一亩,皮夹里仅余六元七角,她并无怨言。

关键时刻,这位家庭妇女亦能独当一面。蒋介石退守台湾之前,曾两次亲自登门拜访张伯苓,希望他不要留在大陆,去台去美两可。张伯苓碍于蒋介石支持办学的情面,难以开口直接回绝,是王淑贞出面表示,年纪大了不好挪动,孩子都在北边,学校也在这里,都舍不下,明确表示“台湾我们就不去了”。足可见这位讲究三从四德的旧式女性绝非没有主见。

西南联大时期,这对夫妇已经结缡四十余年。1935年,《北洋画报》上刊登了一对老夫妇的合影,正是张伯苓夫妇在南开女中礼堂举行“包金婚”庆祝会的照片。“包金婚”一词是张伯苓自创,取结婚四十年,正在金、银婚之间的意思。

张伯苓说话风趣幽默,很接地气,经常自创一些名词名句。有人提醒他需注意学校经费的来源,不应该收受某些臭名昭著的政客捐款,他答曰:“鲜花何妨粪水浇。”对于南开的前途,他说:“南开南开,越难越开。”说起南开的办学思想,他说“土货化”,其实就是洋为中用改实用之学。说起太太,他更时时夸奖:“就她的常识论,我觉得比读过书的妇女还要高一点。我真幸运有这么一位太太,如果不是这样一个人,恐怕这一生,我什么也作不成了。”

“这是光荣的事”

丈夫在学校提倡奥林匹克精神,王淑贞在家也着意儿子体魄。三儿有肺病,在当时原是不治之症,硬生生被她调养过来。另外几个孩子都是体育健将,尤其四子张锡祜,个子特别高,身高接近一米九,性格开朗活跃,是篮球场上的得分高手,撑竿跳中的冠军得主。张家四个儿子,王淑贞持家节俭,一件衣服总是从老大穿到老四,偏老四个子特别高,常对母亲笑嚷,就让老四我先穿新衣服吧,再从老大轮起,也是一件衣服,不也一样!

百姓偏爱幼儿,这样爱笑爱闹、高大结实的小儿子,怎能不是母亲的心头肉。张锡祜21岁就考进中央航校,毕业后进入空军成为飞行员。1933年2月7日晚间,张锡祜前赴南京,参加中央航空学校复试。《北洋画报》报道:“复试为口试,及检验体格。张为华北唯一‘大个’青年,当能中选无疑。其父张伯苓校长,其叔张蓬春博士均力赞其行;惟太夫人则多恋恋不舍之意。”众人皆知飞行员之危险,以身许国,几是定局。航校毕业生1700余人,几乎无人生还,殉国年龄平均23岁。王淑贞并非无知妇孺,她定然清楚这点,但纵有不舍之意,她从不提及儿子将来或会如何。倒是张伯苓为此自豪,常常将“殉国”两字挂在嘴上。慈母所挂心者,儿之安危也,不说不提,亦是祈安。

南开遭轰炸后不久,淞沪会战爆发,驻扎江西待战的张锡祜接到命令,飞往参战。临去前,自知此去九死一生,他给父亲写下遗书:“儿虽不敏,不能奉双亲以终老,然亦不敢为我中华之罪人!”“望大人读此之后不以儿之生死为念!”“倘有不幸虽负不孝之名,然为国而殉亦能慰双亲于万一也……”接信的张伯苓当即在学校向学生们宣读此信,表示“这是光荣的事”。

1937年8月14日,26岁的张锡祜驾第300号轰炸机从江西吉安起飞往南京作战,当时天气预报水平较低,不意遭遇恶劣天气,途中坠落,人机俱亡。首先接到消息的是长子张锡禄,由他告知正在全力抢救南开的张伯苓。出身水师的张伯苓不顾友人在侧,大哭叫道:“死得好、死得好!吾儿为国捐躯,可无遗憾了!”

当时张家正为南开诸师生南迁奔忙,是张锡祜的未婚妻张乐民千里跋涉进入敌占区,找到遗骨安葬。张乐民后来仍嫁空军军官,为自己的儿子取名“南开”。

没有人告诉王淑贞,她的幼子已经不在人世。校长幼子殉国,无疑是激励,许多西南联大的学生弃笔从戎,奔赴战场,更有不少报考航校,折翼蓝天。西南联大八年,培养毕业生3343人,累计入学学生8000人,其中投笔从戎者多达1100余人。学生们临行前,会来校长家告别,这些血气方刚的孩子们是否知道应该避讳,是否曾经说漏过嘴?我们只知道,直到日本宣布战败,大家可以回家了,张伯苓才告诉王淑贞,他们的孩子在八年前已经殉国。王淑贞听到这个消息,回到房间,将自己关在里面许久许久,之后直到过世,她再也没有提过此事。

* * *

张伯苓对学生向来亲切,学生也常去老师家中。张家是北人,家用也不很多,经常吃的饭食就是大葱卷饼,待客的是王淑贞亲手制作的蒸糕点心,几颗红枣点缀。高官显贵来了用这个招待,穷学生来了,也能吃到同样的一盘。

联大时期,家家都穷,光靠典当过不下去了,王淑贞索性带着几个教授太太摆地摊。

大历史中王侯将相都来不及亮相,留给王淑贞的空间少得可怜,但这些已经让我们看到了一位与南开校风如此相称的校长夫人,春风化雨,润物无声。张伯苓曾说王淑贞:“我觉得她最可以称道的,就是她应付旧家庭甚为得体而又不使我知道一点的这一点。”面对繁杂事务,能够举重若轻,这就不是一般人可以应付的。王淑贞深谙当家主母之职责,从不推脱维持运转家庭的责任,让张伯苓专心校务即可。

王淑贞从来不在风头上,但坚忍、镇定、从容、识大体、克己复礼这些传统品质令她能够赢得尊重与认可。这种奉献未必不是一种生存智慧,护航她安然行过战争年月。

张伯苓治校与王淑贞持家,内里有许多相似的精神气质。张伯苓没有洋学历,办学洋为中用,王淑贞未受新教育,持家全用旧道德;张伯苓在学校重视体育,王淑贞育儿首重体魄;张伯苓在校事必躬亲,王淑贞从来不用女佣;南开经费全仗化缘,张家用度常靠典当;张伯苓在学校一言而决,王淑贞管家不问丈夫。这夫妇俩,包括南开系列学校,都是不讲花哨,实打实的气质。

回到历史里看那些纯粹的旧女性,设身处地之后,相信会对她们由衷地感佩钦服。她们似乎不需要处理那些来自现代性的自我问题,又似乎在不动声色间已经处理好了。

(作者为浙江省社会科学院文化研究所研究员)