日期选择

2024-05-06 第27,952号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

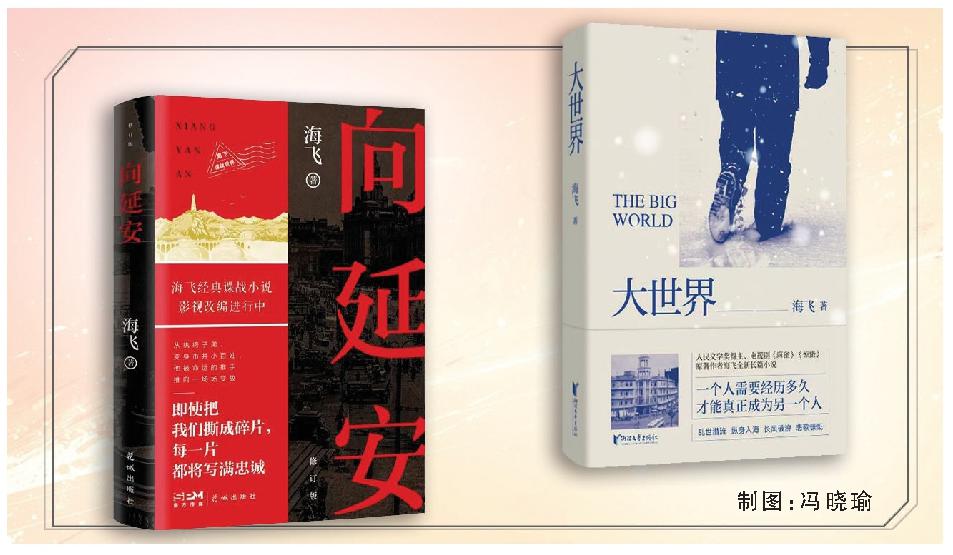

话剧《向延安》即将在上海迎来首演,作家海飞推出长篇新作《大世界》

让内心生长出新鲜的情感和故事

制图:冯晓瑜

■本报记者 王雪瑛从《旗袍》《向延安》《麻雀》《捕风者》《惊蛰》《唐山海》,到《醒来》《苏州河》《大世界》,在岁月的流转中,海飞的笔下生长出一个由战火年代、系列人物和城市及江南地域构建而成的“海飞谍战世界”。他的最新长篇小说《大世界》首发于《江南》2024年第二期,近日由浙江文艺出版社推出单行本。

携新作《大世界》与读者交流期间,海飞告诉记者,5月27日,上海解放75周年纪念日之际,以他的同名长篇小说改编的话剧《向延安》将在东方艺术中心首演。创作于2011年的《向延安》曾获人民文学奖长篇小说双年奖,今年春天他完成了《向延安》的话剧剧本。该剧故事发生在1937年淞沪会战后的上海。向家三少爷“向金喜”经历了一系列亲情、友情、爱情的变故,从一个玩世不恭的富家子弟,一步步走向了危机四伏的潜伏,最终成为一名坚定的革命者。“一部成功的剧,留在观众脑海中的不是刺激的情节,而是一个个人物的形象。让观众在‘剧终’后,沉默一会儿再鼓掌的作品一定是个好作品。”海飞希望以这部作品向上海这座伟大的“红色之城”致敬。

如何长年驾驭小说和剧本的“双线写作”,如何保持一个作家的创造力?在资讯丰富、文艺作品多平台传播的融媒体时代,海飞强调,阅读是一种不可或缺的充实自我的方式——通过阅读,唤起我们的诚恳与专注,专注于当下的生活,扩大自己的阅读面;阅读文学、历史著作,阅读现实生活,相遇让人心动的细节,让内心生长出新鲜的情感和故事。

塑造生动人物群像成为新作特色

多年来海飞潜心创作不断扩展谍战系列,在对谍战题材驾轻就熟的同时,也面临着如何自我更新的挑战,不重复自己,成为他持续小说创作时的必答题。《大世界》是一部大群戏,众人都在小说中成了自己的主角,塑造生动的人物群像成为这部长篇的特色。在我们的人生之旅中,每个人都是自己故事的主角。在《大世界》中,海飞让人物的故事平分秋色,各有精彩,传神的人物塑造成为他“自我更新”的重要收获。

主人公朱三在1944年的春天接受了上级命令,从上海来到宁波,从大世界的魔术师朱三,转换成日本宪兵队的缉私队长,成为地下党东海行动小组的负责人,为新四军四明山根据地获取有价值的情报。长达九年的潜伏中,他经历了与敌伪之间危机四伏的情报暗战,战友的牺牲,父亲、妻子和孩子的相继离世,他在如履薄冰中锤炼着信仰和忠诚,在日常生活中考验着智慧和勇气。

“我写一个人成为另一个人的九年。这个朴素的会变戏法的男人的背影,深藏着忧伤而动人的往事。小说塑造的朱三,不仅是谍战中的朱三,更是在人间经历世事的朱三,一个十分理解生命的本质是孤独的朱三。这部小说的行文和以往小说不同,有着很多诙谐的轻喜感,读来十分顺眼顺心,而最后以悲情收尾。”海飞表示,主人公从一个凡事想得开、过寻常日子的朱三,渐渐变成目光深邃而坚定、谨言慎行而沉着的革命者。朱三在人生不同阶段的前后反差,更鲜明地呈现出他丰富而柔软的内心、坚韧而执着的信念,使得人物形象充满张力,承载着更多与读者共情的精神质素。

《大世界》的情节脉络是以主人公朱三和唐书影的人生走向串联起来,随着各路人马纷纷登场,如同大树的枝丫上开出不同的花朵。小说中的女性形象被刻画得十分透彻,无论潘水和小蜻蜓、唐书影和傅灿灿,还是配角吕大鹅和何婉玲。在海飞看来,这些女性的人生各不相同,也可以独立成篇,展开来写就是几个中短篇小说。以潘水为例,她的爱情属于空军飞行员李云霄,所以她拒绝所有来相亲的人,她说:“我已经嫁给了天空。”李云霄在对抗日寇的空战中壮烈殉国……带着内心无法愈合的伤痛,她开始了自己的生活,嫁给裁缝严守家。因为潘水要执行党的任务,严守家疑神疑鬼地以为妻子有外遇。当光明与黑暗的决战时刻,潘水坚强、决绝地选择为民族慷慨赴死,严守家将自己剪碎的妻子与李云霄的合影重新黏合,将这张照片与妻子合葬,他自己也走上了革命之路。

为谍战小说发现了“新的语法”

近年来,海飞以情节发展的逻辑性、文学场域的写实性、人物生活的真实感,不断扩大“谍战”书写的地理版图。小说的故事发生地从上海、重庆,转向宁波、台州、舟山等江南区域。《大世界》展开的故事主要发生地在宁波,以共产党地下组织安插在宁波日本宪兵队的“400小组”为故事原型。

《大世界》在故事的主要发生地宁波镇海区完成了收官,作家清晰地记得在电脑上“收笔”是凌晨三点,屋外冬雨潇潇,院子里的绿植被灯光照亮。“当时我的头脑十分清醒,感觉到时光在不停流动。我似乎看到小说中的人物,从我面前经过,奢望他们给我一个纯粹的笑容,在心里向潘水、李云霄、小蜻蜓、羊三坝、张文新等人致敬,最需要致敬的无疑是朱三。”

正因为小说中的地名与风物都是真实的,小说中的人物也因此变得格外真实。“整部长篇犹如几个人的回忆录一般。”写完这部小说,海飞对宁波抗战史有了全新的认识与了解。他孕育着一个“谍战之城”的写作计划。

评论家李云雷评价《大世界》与海飞以往的作品不同,写出了历史、地理、人物、风物之间的融合,具有极强的“在地感”。尤其是他在地方志小说的叙事中融入了谍战小说的因素,为谍战小说发现了“新的语法”。