日期选择

2024-04-13 第27,929号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

肖像之象:绘画中的面孔、形象与历史

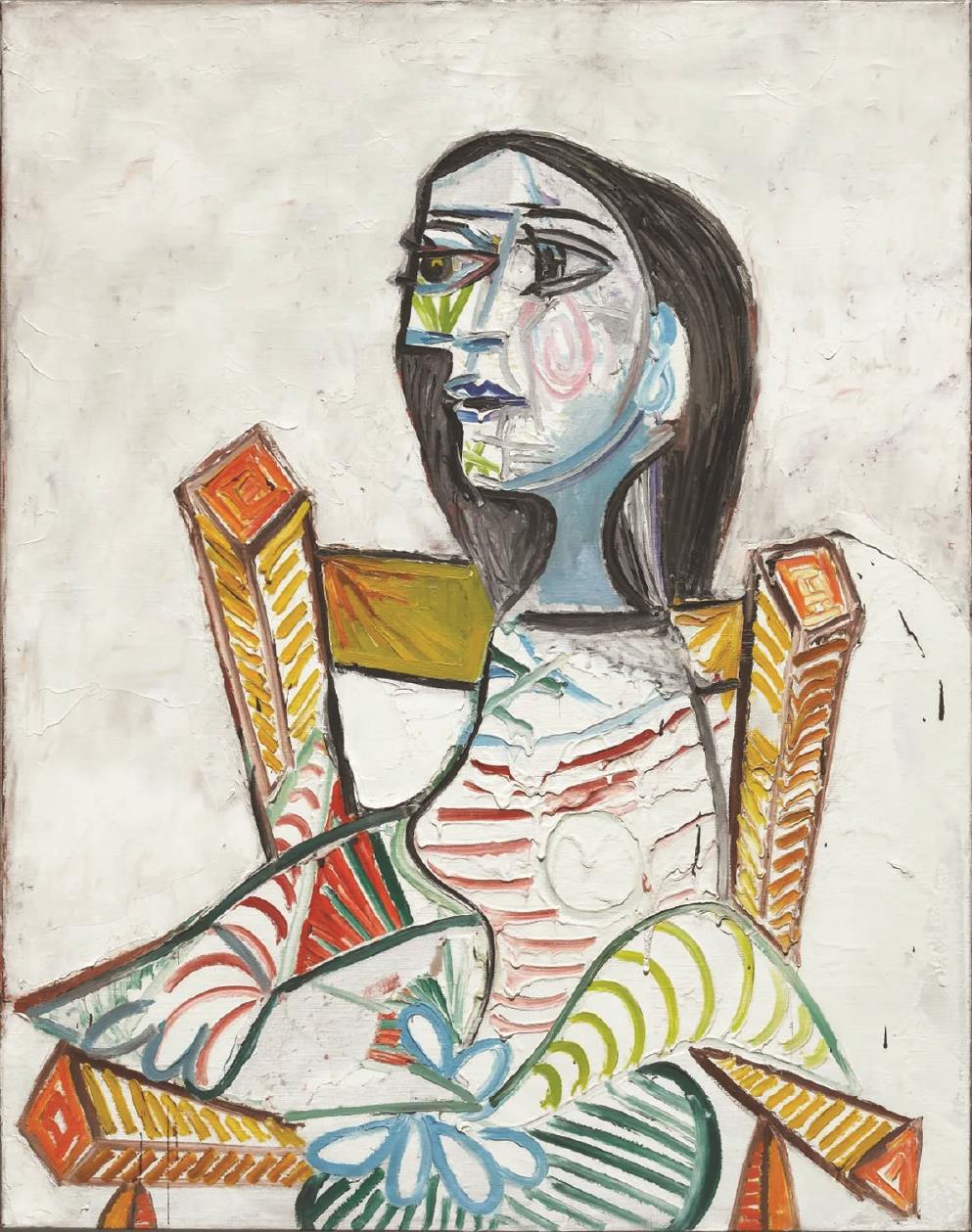

毕加索《女人肖像》

陶大珉提及肖像和人像绘画,往往指的是关于描绘人的脸孔、面容或神情的绘画,它所展现出关于人之脸孔、面容的写真或姿态造型,在凝视的目光中,成为保存他者与自我面容的画面。

在传统美术史中,肖像画因其所具有的模仿现实的绘画功能,往往有着较为清晰的样式界定,视其为相对独立的艺术类型,以此肖像绘画有了单独的历史路径。而面对当下的社会文化语境,如何重置“肖像”这一命题?西岸美术馆正在举办的与法国蓬皮杜艺术中心合作的“肖像的映象——蓬皮杜中心典藏展(三)”与龙美术馆西岸馆正在举办的“肖像——龙美术馆十周年特展”,不约而同将目光投向关于“肖像”的议题,并给出它们各自的答案。

作为“现当代艺术史三部曲”的终章,“肖像的映象”展涵盖跨越近一个多世纪的作品,以非传统线性叙述来展开关于肖像主题的15个角度,带领观者理解肖像艺术在艺术史和现实社会的不同面向,而媒介形式的多元性也产生了对于“肖像”语义的多维认知。

而“肖像”特展涵盖19世纪末至今130余年的三百多件中外知名艺术家创作的人物肖像题材作品,以较为稠密的沙龙方式展开,在时间轴的基础上将不同时代和地域的肖像画作予以对应、对比以至对话,突破以往单一观看的局限,通过肖像画的“群像化”凝视,形成关于肖像绘画的种种“形象”,进而激发观者对于“肖像”观看的全新感受与理解。

这样两场纵览艺术史又联通东西古今的展览应该怎么看?为何肖像让人类痴迷数千年?肖像画的中心一定是面孔吗?肢体语言、复式配饰里隐藏着什么线索?人物身边的物体与所处的空间又有哪些秘密?

肖像传统与造型转变

对于肖像艺术的多重认知和不同理解,早已深嵌绘画自身的历史脉络之中。

从绘画的发展线索来看,传统肖像绘画往往会令人不自觉地想到其与古典绘画的密切关系,它们都以现实生活和历史中真实存在的人物为对象,从皇室教廷中的达官贵胄,到世俗生活下的贩夫走卒,其形象、身份、性格和精神都成为画师们精心描摹的对象,用一种绘画者和描绘对象所理解的写实手法与真实性来留存形象。

如果把所谓“肖像”的取景放大,那么从文艺复兴的真实再现到巴洛克的现实主义,从古典主义绘画样式到学院派的写实塑造都可以被囊括,其中既有波提切利的优雅女子、达芬奇的神秘微笑,也有卡拉瓦乔的美少年、鲁本斯的肉欲人体,还包括委拉斯贵支的皇室与凡人,伦勃朗一生的写照,维米尔的窗前女性,安格尔的浴女形象等等,这些旷世杰作都可以视为此类肖像和人像主题绘画共同创造的历史性面貌。

而在艺术史发展的另一阶段,肖像画原有的面目被逐渐模糊,画面的形象被纳入新的艺术理解之中,绘画本身所具有的语言样式成为创作者真正想要诉诸表现的对象,笔触线条、色彩的表达、肌理与空间的理解等开始被涂抹凸显在人物的脸部、身躯以及背景之中。如果说传统肖像和人像绘画是关于人的客观性的绘画,那么后印象派以来现代艺术对于绘画传统的解构,也导致关于这种“人的形象”的瓦解和重建,题材的界限消失,绘画自身成为统领画面视觉的主要形象。

毕加索就曾为其肖像画而解释道:“夫人,您会越来越像这幅画的。”马蒂斯也有类似辩白:“那不是一位女士,那是一幅画。”正像这些现代艺术的趣闻所传达出的意义:以往对于肖像画的传统认知被颠覆,而新的绘画理念对于肖像的理解并不基于现实的真实,而是要符合艺术的真实。而对于绘画的重新发现,也使得被画者变成借以表达艺术家主体的某种“自我”。对于肖像与人像绘画来说,最终成为了关于绘画本体以及创作者的某种主观的“画像”,从而艺术家们的创造力得到极大解放,他们开始在画面形象上大胆而自由地展现其艺术天赋与才华。

被空间、色彩覆盖的形象

在古典绘画体系中,肖像使用更多的是棕色或者是中性调的颜色,色彩并不彰显,而重新认识色彩的历程,从印象派以来的直接画法形成色点的视觉混合,到马蒂斯的野兽派画风将色彩平涂成彼此富含节奏关系的团块和形状,对于色彩表达的不断推进,都使得此后的绘画不断产生令人印象深刻的形象感受。

关于空间的认识和处理一直以来是艺术家的主要命题,包括肖像中人像与背景、场景,人物起伏的形体与纵深的关系等,而现代画家在他们类似的创作中对于绘画深度空间与平面结构的重组实验,往往展现出超越以往的理解和方式。

以“肖像的映象”展中的绘画视角来看,“色彩”与“扭曲面部”的主题让人关注到对空间的意识,以及色彩的观念怎样开始影响到从古典绘画以来的现代肖像画的语言转变。毕加索的那幅1938年创作的《女人肖像》便是将他的情人朵拉·玛尔为表现对象,再次注入标志性的立体主义的空间方式。在画面中,艺术家将女性身体和手臂以简略的曲线和直线排列来暗示出前后空间和体积,脸部的重叠让视线反复聚焦,从而产生游移、运动的观看感受,而平视的人物被置于座椅的俯瞰透视之中,使得画面的空间再次折叠。毕加索在此将画面中原本的人物形态拆解,用几何形式作画,抹去人物与背景之间的区别,用立体主义的理性分析来否定艺术被动模仿真实造型的理念,最终让人们认识到形象可以被绘画的空间所分解,从而诞生出不同以往的革命性的视觉造型。

在欧仁·谢弗勒尔色彩理论影响下,捷克画家库普卡选取了一种温暖且饱和度高,几乎单色的色阶,运用在看似双目失明正陷入沉思的阅读者形象中,这件在“肖像的映象”展中名为《黄色色阶》的画作因将人物笼罩在强烈的橙黄绿色调而令人印象深刻。画家希望通过色彩创造出一种象征主义的氛围与精神状态,色彩的象征意味似乎反映了一个诗意而内在精神世界所能映照出的现实光亮,进而表现出内在性和忧郁感。作为参与过野兽派和立体主义实验的现代主义画家,库普卡的这幅1907年的早年画作已经呈现出转向抽象艺术的趋势,此后他更为明确地采用对比色调以带来运动感,而色彩的强度和感染力对于肖像绘画的影响已彰显无遗。

从新派画风到人性画像

对于中国近现代绘画的语境来说,肖像画中的意涵与历史的关联会更加显现,其中既有艺术思潮的波及和影响,也有时代变幻中对于人的不同表达。在20世纪二三十年代,与关紫兰相似的中国留日学生进行着印象派或野兽派的语言实践,他们可能对欧洲现代主义的艺术逻辑缺乏清晰的认识,但日本导师相似的画风以及放肆、随意的笔法所带来的启发,使得这些年轻学子更早地迈入与欧日同步的现代主义实验之中。

在“肖像”特展中的一幅关紫兰画于1930年代的《少女》便是这种新画风的直接显现。画面人物整体造型被简化,形象明确而洗炼,以物象的叠压暗示出前后左右的空间关系。艺术家用其一贯大胆纯然的笔触,以及较高饱和的色彩依据衣纹造型点缀其中,颇具装饰性和现代感。在关紫兰赴日留学归来之际,她早已从陈抱一处接触到新派绘画的影响,而留学期间耳濡目染于导师有岛生马和中川纪元的日本化的野兽派风格,深受寖浸,关紫兰此后代表性的女性题材结合野兽风的创作倾向,都被认为是中国早期现代主义绘画的某种形态。

而从最初的自画像到恋人、少女、屠夫等普通人物群像的刻画,那些日常物品与场景,自然的植物,以及强烈表现性的抽象绘画,张恩利30年以来的绘画线索似乎不断将各种物象描绘为某种“肖像”的容器。一幅作于2018年的《家人肖像》令人感怀,可被视为与“肖像”特展形成的对话。画家以夸张而有趣的手法,将父母居于中心,他们双臂簇拥着儿女们在四周环绕生长出的头像,众多人物有如身处梦境,彼此相拥在棕紫色笔触涂抹下的虚空场景中,圆融的形状、卷曲的线条、低饱和度的色调都再度强调了艺术家所要传递的深沉情感。在张恩利诸多绘画主题中,“肖像”似乎像一面镜子,可以阐述社会与时代的某种“表情”,让每个人都找到自己的感受,也展现出关于艺术与人性的更多理解。

肖像的余音

在意图以非惯常的风格线索展开,采取以展览策划来撰写艺术史的视角来看,“肖像的映象”展和“肖像”特展都试图从不同层面来激活“肖像”这一貌似传统的绘画主题的历史面貌。而这样具有历史感和多样性的绘画主题的呈现,也绵延在沪上各家艺术场馆之间。

东一美术馆“提香·花神——乌菲齐美术馆威尼斯画派珍藏展”以文艺复兴后期的色彩大师提香及其威尼斯画派为题,以不同的分类主题将提香、丁托列托、保罗·委罗内塞、乔尔乔内等大师作品汇聚,呈现他们如何以其高超的绘画技艺,戏剧张力的构图和强烈的色彩,来表现画面人物和表达人类情感,以及对于理想化女性形象的非凡演绎。而该馆同期举办的“最后的贵族——乌菲齐馆藏18世纪欧洲大师绘画”展则切换到对于欧洲“最后的贵族”的主题关注,尤在“王室和新社会肖像”单元中的绘画显示出身处在那个时代拥有属于自身的画像不再是统治者和国王的特权,画面中的人们纷纷用肖像来展现自我,而这些肖像画则充分体现彼时的社会变革与历史群像。

在试图描述绘画史的视觉写作中,囊括光芒璀璨的众多绘画巨匠的“光辉时代:普拉多博物馆中的西班牙往事”展也随即将在浦东美术馆上演,所含16至20世纪欧洲文艺复兴的众多大师以及委拉斯开兹和戈雅等西班牙裔绘画名宿,他们的画作无不以其对于人的刻画而称誉于世,对其绘画形象的注目与凝视,无疑又将是一场对于肖像绘画及其历史的再度回望。在这些即将过去和到来的不同画面中,仿佛能够看到古典主义对于写实的信仰,现代艺术对于语言的新知,以及中国美术中关于形象的变迁,而“肖像”的主题似乎早已深嵌于此,在面孔与形象的映照下,艺术及其历史正不断地折射出它们各自的面容。

(作者为美术学博士,华东政法大学文伯书院教师)