日期选择

2024-01-22 第27,847号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

小桃居纪事

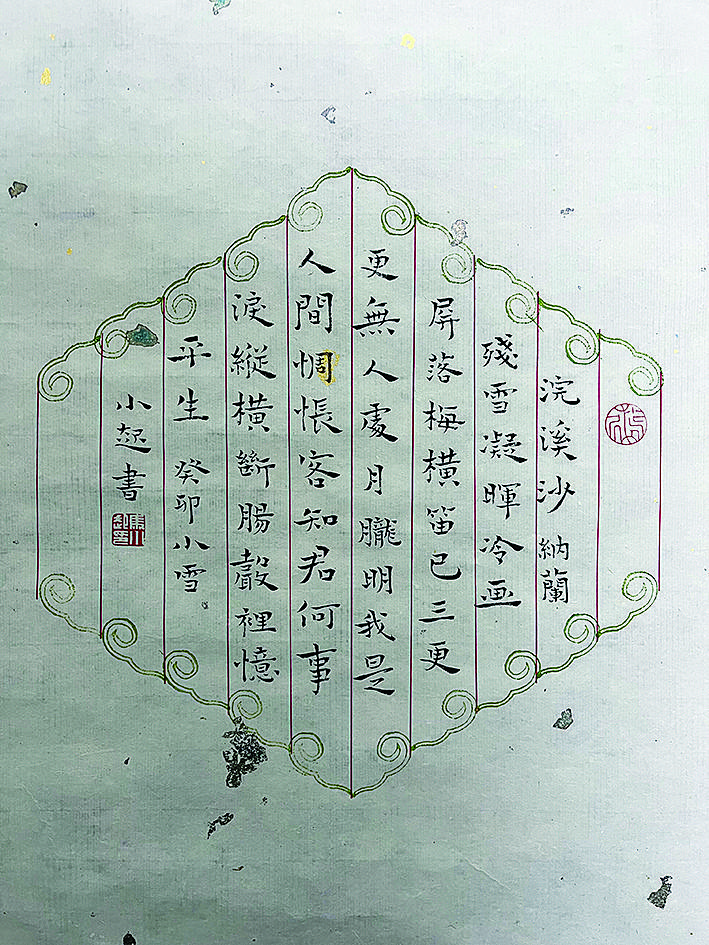

马小起书纳兰词

朱航满认识马小起,不过一年多的时间,但似乎已经是相识多年的朋友了。记得是很多年前,我在朋友主编的一册艺术杂志上,看到小起的书法作品,很为其清雅脱俗的气息所折服,那字迹很像是张充和先生的手笔,由此也记住了她的名字。而她也许读过我的文字,更为有趣的是,我与后来成为她夫君的李兄,还有些特别的联系。去年十月份,朋友的画廊开张,有天约了我和小起在画廊见面,彼此聊天,竟是非常地投缘。那天小起讲起她在京城学艺和生活的坎坷经历,令我内心颇不平静。我无法想象这样一位看着柔软的女子,却有着如此丰富的内心世界,而她是那样执着地追求着自己的艺术世界。那时的小起,也是刚刚步入人生的平稳期,可以比较安心地读书和写字,虽然还有诸多的不如意。

那天告别之际,小起带来了两幅很小的作品,一幅写的是“事了拂衣去”,另一幅写的是“相逢一醉是前缘”,让我从中选一幅留念,我自然选了后一幅。虽然那天没有饮酒,未能有醉,却是一次美好相逢的纪念。我也带去了出版不久的文集《杖藜集》,送给她。后来小起读了,评价大意为冲淡似茶,我是很感谢的。

那次见面后,我便加了小起的微信。经常看她在朋友圈发的书法作品,几乎每一幅我都喜欢,不但字写得好,看着很安静,字背后似乎又有着一种热烈的东西。与张充和先生的小楷相比,小起的字少了一些苍劲,多了一些灵动和活泼,这是与她的年龄和性情都有关联的。她抄写的内容也好,可以由此看出她的文学趣味。在我的印象中,她抄写的内容多是陶渊明诗文和《世说新语》《西湖梦寻》这样的古典文字,现代文人的作品也写,记得有周作人、沈从文等的句子。她亦喜辛弃疾,在素纸上抄写《贺新郎》,“问何物、能令公喜。我见青山多妩媚,料青山、见我应如是,情与貌,略相似”。我看后颇为动心,觉得这是她与古人的对话,也是她写给志同道合者的宣言。

今年春节期间,小起突然给我打电话,告诉我她的“老爸”李文俊先生情况不太好,因为疫情,又是春节假期,一时真是手足无措。她问我这样的情况,究竟该怎么办。李文俊先生是著名的英语翻译家,中国社会科学院外文研究所的退休研究员,曾主编《世界文学》多年,也是第一个介绍美国作家福克纳的翻译家。我在好几年前曾拜访过李文俊先生,算是李先生的一位忘年小友。那次电话后,李先生境况并未好转,而在除夕夜,他们全家还在一起共进晚餐,记得我从小起的朋友圈看到李文俊先生和他的夫人张佩芬,兴致都很好。那几日,我们随时保持电话沟通,但最终他们还是决定让李先生平静地从家中离去。在整个事情的处理过程中,可以感觉到,小起在这个家庭中的主心骨地位,这是她不愿意却不得不去努力承担的事情。

李文俊先生去世十天后,小起写了一篇极为深情的纪念长文《独留明月照江南——怀念我的李文俊老爸爸》。很快这篇文章便在朋友圈里传开了,很多人都在转发这篇纪念文章,似乎成了那段时间里的一件非常重要的文化事件,甚至有海外朋友关注,希望我关注这篇文章。我重读了小起的这篇长达数万字的文章,在寒春的深夜里,眼睛竟湿润了。我想小起和她的“老爸爸”这个特别的家庭,留给我们这个时代太多可以解读的内容。后来很久,我都在想,小起的故事,其实是两个境遇不同的家庭,无论是贵在翰林院的知识分子家庭,还是游艺京城的寒素女子,在内心最深处,都对文化保持着一种神圣的敬重。正是这种共同的信念,才让看着似乎格格不入的人物,那么传奇地走在了一起。也便因此,小起和李文俊“老爸爸”一家的故事,引起那么强烈的共情。

再次见到小起,是朋友在画廊举办她收藏的张充和书法绘画展。这次画展名为“冷淡存知己”,友人专门印制了画册,并邀请我和小起分别写一篇文章,用来助兴。我虽然非常喜欢张充和先生的书法作品,但对书法却十分外行,于是便作了一篇《张充和题字闲话》,写了一些我知道的张充和题字的掌故。小起为这次画展写的《我读张充和》,我读后很是佩服,觉得她的理解真是远在我之上。这不仅仅因为她本身就是一个书法家,而且她是用生命在感受那位她所仰慕的书法家。文章中写道:“我可以果断地讲:张充和先生的小楷在书法史上是重要篇章,今人对其小楷还未完全认识其价值。将她的字归位于闺秀书家,是今人识鉴的浅薄了。将张充和先生的小楷,置于历代小楷书法名篇中,亦是其中翘楚。常言道,男人作书不可有女儿态,女子书须有丈夫气。充和先生的字韶秀拙朴,高古沉雄,有超越性别的美感,那是心性与学养的锤炼。”我觉得这段评价文字之中,还有着她对自己的期许。

小起对张充和的另一段评价,亦令我刮目相看,也可以说是她的自道之言,我想不妨还是照直全部抄录这段文字:

“她写字就是天然爱写字,写诗就是天然爱写诗,唱昆曲就是天然爱唱昆曲,一生爱好是天然,做一切事情都是简单纯粹地注入生命热情的爱好,不为取悦任何人。我真心敬重的就是这样的人。人无论学什么都要与其心性暗合,虽不能至,心却向往之。我虽无张充和先生那样高贵精彩的人生历程,但如今亦信一个人只要真心向善,总有善缘。我愿意这样坚持并等待属于自己的命运与成就。”

读这段话,令我想起第一次与小起见面时,她说起与自己的“傻天使”夫君一起去见李文俊先生时,她问李先生,难道就不怕她是个江湖骗子?李先生拉着小起的手说,能把字写得这么好,我相信人不会坏的。小起说,李文俊先生的话,令她难忘,感动,是知己之言。在文学艺术的最高层次,心灵是相通的,她与“老爸爸”李文俊先生相见恨晚。

我与小起的第三次见面,是请她的夫君为我刻了一枚印章,内容为三个字:“结缘豆”。这是佛教中的一个习俗,周作人曾专门写过文章。印章刻好了,小起说再给我写一幅字,内容亦由我来定。这自然是求之不得的事。我想请她写,就一定要选一篇满意的内容,但怎么也定不下来,小起也问起过几回。有次我翻读张中行先生的《负暄三话》,其中有一篇《闺秀小楷》,写他一直喜欢明清小楷并着意收藏,有次偶然在一册书法集中看到武汉书法家张秀抄写的小楷《黄鹤楼记》,乃大吃一惊,认为娟秀不亚于马湘兰,整饬像是还超过一些。后来张中行先生通过朋友求来张秀的一幅抄写张岱《湖心亭看雪》的书法,认为风格有小变,“秀丽柔婉之外又加了一些刚劲明快”。由此,我便恳请小起也抄写张岱的这篇名文,可谓附庸风雅了。

这个冬天,北京连日大雪,小起就在这雪天里为我抄写这幅字。我也便有幸专程到琉璃厂她的工作室“小桃居”去了一趟。那是一间不足五平方米的小房间,就在海王村的中国书店后院里,安静极了,也清雅极了。上海收藏家王金声先生为她写了室名,看着质朴又高古。

2023年12月31日