日期选择

2020-03-11 第26,435号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

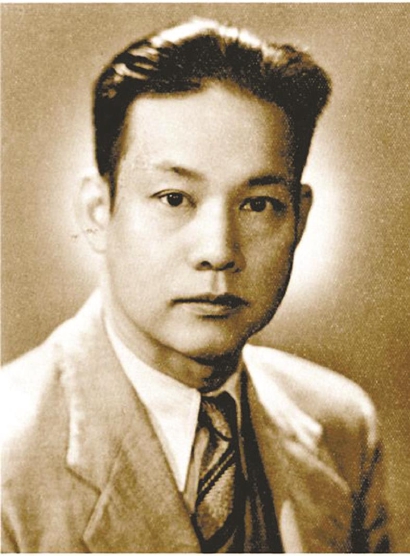

他让中国传统文化精神在现当代获得了新的表达

重新认识周信芳

傅谨

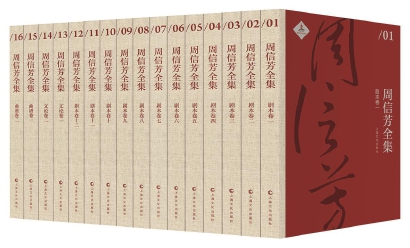

2020年1月适逢京剧表演艺术大师周信芳诞辰125周年,由上海京剧院、周信芳艺术研究会携手上海文化出版社编辑出版的《周信芳全集》全部出齐。这部多达24卷的“全集”,包括剧本、文论、曲谱、演剧广告、佚文、图像等六个分卷,全面收录周信芳一生的文化遗存,其中的文论2卷和佚文4卷,是周信芳最重要的文字留存。

如果不是由于突发公共卫生事件,周信芳的话题极有可能重新成为文艺界关注的热点之一。在京剧界,周信芳可能是除梅兰芳外留下文字最多的艺术家。梅、周都是既有很高的艺术成就,又有作为现当代中国传统艺术代言人的自觉,尽管他们最主要的成就并不在写了多少文章,作为表演艺术家他们所留下的表演艺术遗产才是其主要精华,但通过他们留存的诸多文字,我们的确还可以看到更立体和丰满的梅、周。

周信芳的艺术表达带有鲜明的“海派”特点

纪念周信芳诞辰125周年,首先应该将周信芳放到京剧乃至现当代中国社会与文艺发展的大背景下,给予他尽可能准确的文化定位。无论是从周信芳的表演艺术成就看,还是从《周信芳全集》的内容看,我们对周信芳的认识与理解,都还有许多的提升空间。

周信芳是上海近代以来取得的文化成就的标志性人物之一,尤其是在舞台艺术领域,他的艺术代表了上海对中国文化最杰出的贡献。近代以来,上海在中华文明中的地位迅速提升,尤其是在现代文明形态影响下,上海形成高度成熟的城市商业剧场模式,重塑了中国演艺市场,并使之进入了蓬勃发展的新阶段。在话剧、电影、音乐(包括流行音乐和交响乐)、舞蹈(包括舞剧和交际舞)等几乎所有与表演艺术相关的领域,上海都在这些新兴文艺样式的引进与发展进程中起着引领作用;在新闻出版与传播方面,上海同样一枝独秀。这些改变了中华文化格局的新态势,奠定了近代以来上海作为全国文化中心之一的重要地位。周信芳就在这样的大背景下应运而生,他既是这一时代潮流的果,亦同时是其因。

换言之,周信芳是在近代上海高度商业化的都市剧场艺术背景下产生的,他的艺术声誉既在很大程度上得益于上海高度发育的商业演剧市场,同时他精湛且深受观众喜爱的表演艺术,又是激发演剧业乃至整个表演艺术领域竞争发展的引擎。从20世纪30年代末到整个40年代的十多年里,他简直就是上海剧场的票房风向标,保持着极好的商业纪录;20世纪50年代之后,他同样有很高的艺术地位。

周信芳既然是在“海派文化”的背景下应运而生,他的艺术表达就不能不带有鲜明的“海派”特点,然而上海在任何时期都不是文化意义上的孤立体,中华文化那些历史形成的普遍性美学追求,同样影响与制约着“海派”的代表人物。周信芳的京剧表演艺术就是这样的对立统一体。他的身段与演唱趋于两个极端,就身体的表达而言,以我所见的包括《斩经堂》在内的有限视觉资料看,他的做工确实是过于繁复了,这或许正是过度追求感官刺激的“海派”风格的体现,但他通过他的唱腔与之形成强烈的互补,以唱腔上有意识的“不足”,完全中和了身段上的“多余”。周信芳在唱腔上的鲜明特点,部分是为了弥补嗓音条件所限且音色偏于枯涩之短,若论追求华彩润腔显然非其所长,因此他独辟蹊径,改而朝着唱腔上极简化处理的方向,找到了一种既新颖又传统的演唱方法。他几乎不用任何拖腔,也并不刻意地强调京剧老生特有的“挂味”,他的唱腔几乎达到有字无腔的程度,不仅暗合古人所谓北剧“字多腔少”的取向,更因其字字都直接落到音上,不事修饰,有如国画“干笔渴墨”的意境,正所谓“干笔皴擦,钩勒松秀”,别有一番苍凉雄浑、遒劲刚烈的内在力度。这种艺术风格虽然缘于他个人特殊机遇,既是古人所谓“大音希声”的形象化体现,更内在地承接着从屈原、杜甫到谭鑫培的沉郁顿挫的文化传统,是古典文化极具现代性的回声。

因此,尽管当我们把周信芳看成是近代以来形成的“海派文化”的重要代表人物并无不当,但是始终需要注意,这样的表述必须以对“海派”新的文化阐释为前提。人类文化史上多有像“印象派”“荒诞派”等在使用过程中获得了新的语意的例子,我们只有成功地置换了“海派”的语意,才可以这样表述周信芳的艺术。

实际上周信芳在京剧表演方面的追求,既有早期“海派”文化所暗含的如同快餐文化那种主要诉诸于感官快乐的特点,又有他对即时的商业趣味的努力超越,因此他的艺术,并不能仅仅局限于“海派”文化的范畴内阐释,他有远远超越“海派”或者“南派京剧”的价值。周信芳不仅是当时所谓“南派京剧”的代表,在整个京剧领域,他都是继谭鑫培之后京剧界最重要的代表人物之一,尤其是在杨小楼、余叔岩相继故去之后,周信芳无疑是执京剧生行之牛耳的大师。如果要冒昧地以同时代其他生行代表人物如谭富英、马连良相比较,周信芳在京剧声腔艺术方面的成就,实际上是要略胜一筹的。他才是谭鑫培的艺术精神最好的传人。他的高度就是一个时代京剧的高度,而不止是“南派京剧”的高度。而且,由于京剧在戏曲领域、在现当代中国传统艺术领域的代表性,说周信芳代表了一个时代中国传统艺术的高度亦无不可。

周信芳和梅兰芳恰好代表了“崇高”和“优美”这两种美学取向

周信芳更不止于创造了以他个人的艺名麒麟童得名的“麒派”艺术。

一般情况下,当我们说某个戏曲表演艺术家形成了可称为“流派”的鲜明的个人风格时,都代表了对这位艺术家成就很高的评价,但是这样的评价用在周信芳身上就有些不够。京剧现代历史上名家辈出,流派纷呈,既有我们熟知的“四大名旦”,还有人们所说的前后“四大须生”,他们无不形成了自己鲜明的表演艺术风格,因而可称为“流派创始人”;不仅京剧如此,越剧“十姐妹”和其他地方戏形成的众多流派也不例外。

但戏曲界这些皆可称之为“流派创始人”的艺术家,各自的艺术成就实有天壤之别。如果说某些表演艺术家最主要的成就与影响,就是创造了他为观众所认同的鲜明的个人风格(因此可以某“派”名之)的话,周信芳的成就与影响就要远远超出这样的程度。我们对周信芳的认识与评价,不能仅仅局限于说他是“麒派”创始人,必须看到他对现当代中国的重大艺术与文化贡献,他的影响力和代表性,远远超出了他的个人风格的体现,早就不足以用所谓“南派京剧”代表之说,更不只是“麒派”创始人。

周信芳的京剧表演艺术既独树一帜,又符合京剧表演的美学规范,他让传统文化精神在现当代获得了新的表达。我们要把周信芳的艺术贡献与成就放到现当代中国文化发展的整体格局中认识和评价。其实,近年里国家数次高规格地举办梅、周纪念活动并非偶然,这不仅是因为他们同庚,更是由于他们是20世纪以来中国京剧乃至于所有民族化的表演艺术的两大代表与象征。中国美学向来有阳刚和阴柔的两分法,18世纪的英国哲学家伯克将美分为“崇高”和“优美”两大类型,更贴近审美经验的实际。假如我们可以用崇高和优美这两个最重要的美学范畴评价近现代以来的京剧,周信芳和梅兰芳恰好代表了这两种美学取向。而假如从先秦以来中华美学与艺术发展的整体取向看,周信芳的艺术追求才是中华美学正声的深刻体现。而通过对周信芳的艺术与文化遗产的不懈解读,相信我们会有更丰盈的收获,这才是我们今天纪念周信芳的意义之所在,它也必将有助于当代京剧乃至当代戏曲和中国当代文化的发展。

(作者为中国文艺评论家协会副主席、中国戏曲学院教授)

2020年1月适逢京剧表演艺术大师周信芳诞辰125周年,由上海京剧院、周信芳艺术研究会携手上海文化出版社编辑出版的《周信芳全集》全部出齐。这部多达24卷的“全集”,包括剧本、文论、曲谱、演剧广告、佚文、图像等六个分卷,全面收录周信芳一生的文化遗存,其中的文论2卷和佚文4卷,是周信芳最重要的文字留存。

如果不是由于突发公共卫生事件,周信芳的话题极有可能重新成为文艺界关注的热点之一。在京剧界,周信芳可能是除梅兰芳外留下文字最多的艺术家。梅、周都是既有很高的艺术成就,又有作为现当代中国传统艺术代言人的自觉,尽管他们最主要的成就并不在写了多少文章,作为表演艺术家他们所留下的表演艺术遗产才是其主要精华,但通过他们留存的诸多文字,我们的确还可以看到更立体和丰满的梅、周。

周信芳的艺术表达带有鲜明的“海派”特点

纪念周信芳诞辰125周年,首先应该将周信芳放到京剧乃至现当代中国社会与文艺发展的大背景下,给予他尽可能准确的文化定位。无论是从周信芳的表演艺术成就看,还是从《周信芳全集》的内容看,我们对周信芳的认识与理解,都还有许多的提升空间。

周信芳是上海近代以来取得的文化成就的标志性人物之一,尤其是在舞台艺术领域,他的艺术代表了上海对中国文化最杰出的贡献。近代以来,上海在中华文明中的地位迅速提升,尤其是在现代文明形态影响下,上海形成高度成熟的城市商业剧场模式,重塑了中国演艺市场,并使之进入了蓬勃发展的新阶段。在话剧、电影、音乐(包括流行音乐和交响乐)、舞蹈(包括舞剧和交际舞)等几乎所有与表演艺术相关的领域,上海都在这些新兴文艺样式的引进与发展进程中起着引领作用;在新闻出版与传播方面,上海同样一枝独秀。这些改变了中华文化格局的新态势,奠定了近代以来上海作为全国文化中心之一的重要地位。周信芳就在这样的大背景下应运而生,他既是这一时代潮流的果,亦同时是其因。

换言之,周信芳是在近代上海高度商业化的都市剧场艺术背景下产生的,他的艺术声誉既在很大程度上得益于上海高度发育的商业演剧市场,同时他精湛且深受观众喜爱的表演艺术,又是激发演剧业乃至整个表演艺术领域竞争发展的引擎。从20世纪30年代末到整个40年代的十多年里,他简直就是上海剧场的票房风向标,保持着极好的商业纪录;20世纪50年代之后,他同样有很高的艺术地位。

周信芳既然是在“海派文化”的背景下应运而生,他的艺术表达就不能不带有鲜明的“海派”特点,然而上海在任何时期都不是文化意义上的孤立体,中华文化那些历史形成的普遍性美学追求,同样影响与制约着“海派”的代表人物。周信芳的京剧表演艺术就是这样的对立统一体。他的身段与演唱趋于两个极端,就身体的表达而言,以我所见的包括《斩经堂》在内的有限视觉资料看,他的做工确实是过于繁复了,这或许正是过度追求感官刺激的“海派”风格的体现,但他通过他的唱腔与之形成强烈的互补,以唱腔上有意识的“不足”,完全中和了身段上的“多余”。周信芳在唱腔上的鲜明特点,部分是为了弥补嗓音条件所限且音色偏于枯涩之短,若论追求华彩润腔显然非其所长,因此他独辟蹊径,改而朝着唱腔上极简化处理的方向,找到了一种既新颖又传统的演唱方法。他几乎不用任何拖腔,也并不刻意地强调京剧老生特有的“挂味”,他的唱腔几乎达到有字无腔的程度,不仅暗合古人所谓北剧“字多腔少”的取向,更因其字字都直接落到音上,不事修饰,有如国画“干笔渴墨”的意境,正所谓“干笔皴擦,钩勒松秀”,别有一番苍凉雄浑、遒劲刚烈的内在力度。这种艺术风格虽然缘于他个人特殊机遇,既是古人所谓“大音希声”的形象化体现,更内在地承接着从屈原、杜甫到谭鑫培的沉郁顿挫的文化传统,是古典文化极具现代性的回声。

因此,尽管当我们把周信芳看成是近代以来形成的“海派文化”的重要代表人物并无不当,但是始终需要注意,这样的表述必须以对“海派”新的文化阐释为前提。人类文化史上多有像“印象派”“荒诞派”等在使用过程中获得了新的语意的例子,我们只有成功地置换了“海派”的语意,才可以这样表述周信芳的艺术。

实际上周信芳在京剧表演方面的追求,既有早期“海派”文化所暗含的如同快餐文化那种主要诉诸于感官快乐的特点,又有他对即时的商业趣味的努力超越,因此他的艺术,并不能仅仅局限于“海派”文化的范畴内阐释,他有远远超越“海派”或者“南派京剧”的价值。周信芳不仅是当时所谓“南派京剧”的代表,在整个京剧领域,他都是继谭鑫培之后京剧界最重要的代表人物之一,尤其是在杨小楼、余叔岩相继故去之后,周信芳无疑是执京剧生行之牛耳的大师。如果要冒昧地以同时代其他生行代表人物如谭富英、马连良相比较,周信芳在京剧声腔艺术方面的成就,实际上是要略胜一筹的。他才是谭鑫培的艺术精神最好的传人。他的高度就是一个时代京剧的高度,而不止是“南派京剧”的高度。而且,由于京剧在戏曲领域、在现当代中国传统艺术领域的代表性,说周信芳代表了一个时代中国传统艺术的高度亦无不可。

周信芳和梅兰芳恰好代表了“崇高”和“优美”这两种美学取向

周信芳更不止于创造了以他个人的艺名麒麟童得名的“麒派”艺术。

一般情况下,当我们说某个戏曲表演艺术家形成了可称为“流派”的鲜明的个人风格时,都代表了对这位艺术家成就很高的评价,但是这样的评价用在周信芳身上就有些不够。京剧现代历史上名家辈出,流派纷呈,既有我们熟知的“四大名旦”,还有人们所说的前后“四大须生”,他们无不形成了自己鲜明的表演艺术风格,因而可称为“流派创始人”;不仅京剧如此,越剧“十姐妹”和其他地方戏形成的众多流派也不例外。

但戏曲界这些皆可称之为“流派创始人”的艺术家,各自的艺术成就实有天壤之别。如果说某些表演艺术家最主要的成就与影响,就是创造了他为观众所认同的鲜明的个人风格(因此可以某“派”名之)的话,周信芳的成就与影响就要远远超出这样的程度。我们对周信芳的认识与评价,不能仅仅局限于说他是“麒派”创始人,必须看到他对现当代中国的重大艺术与文化贡献,他的影响力和代表性,远远超出了他的个人风格的体现,早就不足以用所谓“南派京剧”代表之说,更不只是“麒派”创始人。

周信芳的京剧表演艺术既独树一帜,又符合京剧表演的美学规范,他让传统文化精神在现当代获得了新的表达。我们要把周信芳的艺术贡献与成就放到现当代中国文化发展的整体格局中认识和评价。其实,近年里国家数次高规格地举办梅、周纪念活动并非偶然,这不仅是因为他们同庚,更是由于他们是20世纪以来中国京剧乃至于所有民族化的表演艺术的两大代表与象征。中国美学向来有阳刚和阴柔的两分法,18世纪的英国哲学家伯克将美分为“崇高”和“优美”两大类型,更贴近审美经验的实际。假如我们可以用崇高和优美这两个最重要的美学范畴评价近现代以来的京剧,周信芳和梅兰芳恰好代表了这两种美学取向。而假如从先秦以来中华美学与艺术发展的整体取向看,周信芳的艺术追求才是中华美学正声的深刻体现。而通过对周信芳的艺术与文化遗产的不懈解读,相信我们会有更丰盈的收获,这才是我们今天纪念周信芳的意义之所在,它也必将有助于当代京剧乃至当代戏曲和中国当代文化的发展。

(作者为中国文艺评论家协会副主席、中国戏曲学院教授)