日期选择

2019-09-11 第26,253号

上海报业集团主管主办·文汇报社出版

关心下一代成长,是初心也是恒心

长宁区关工委坚持当好党和政府教育青少年的参谋和助手,为促进青少年健康成长不懈努力

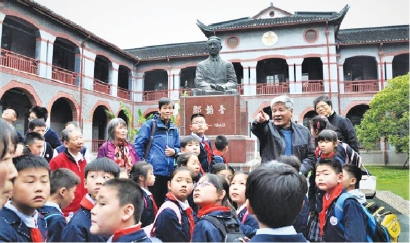

题图:关工委组织青少年参观红色场馆

一棵生机勃发的常青树扎根在长宁这片沃土,焕发绿叶新枝。细细数来,这棵常青树今年已添上第31道年轮——上海市长宁区关心下一代工作委员会(以下简称“关工委”)已成立31周年。积极搭建平台,让广大老干部、老战士、老专家、老教师、老模范在关心下一代的事业中老有所为,发光发热;精心打磨“青年马克思主义读书会”等特色工作品牌,传承红色基因,践行初心使命;不断丰富教育内容、创新关爱手段、拓展工作载体,为促进青少年健康成长辛勤耕耘……近年来,长宁区关工委始终坚持“急党政所急,想青少年所需,尽关工委所能”的工作方针,积极当好党和政府教育青少年的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带,为青少年健康成长创造良好社会环境不懈努力。

精心施教,春风化雨育新苗

多年来,长宁区关工委坚持立德树人、培根铸魂,围绕青少年的实际需求,精心施教;并针对不同对象,建立起普遍化教育、专题化教育和个性化教育的教育辅导体系,引导广大青少年“扣好人生的第一粒扣子”。

每年,长宁区关工委都会围绕一个主题,开展社会主义核心价值观教育、理想信念教育、革命传统教育等各类教育活动。近年来,以纪念改革开放40周年、新中国成立70周年等重大活动为契机,区关工委先后精心编写《奋斗的历史、辉煌的成就》《见证祖国巨变、感悟使命担当,传承红色基因、争做时代新人》《致敬新中国、接力新时代》等10余本宣讲读本。这些读本融入时代新要求,挖掘先进新典型,贴近学生新视角,为主题教育落到实处创造了条件,成为老少结对读书和学习征文的优质教材。

在开展青少年教育中,区关工委注重发挥“五老”(老干部、老战士、老专家、老教师、老模范)志愿者的作用,30多年来先后深入学校、社区和企业,开展主题宣讲一万多场次,受教育的青少年达100多万人次。1991年6月,区关工委与团区委等部门共同创办青年马克思主义读书会,迄今已举办了26期。读书会由一批老干部、老将军、老教师和老战士等担任指导老师,组织一批高中二年级的优秀学生学习马克思主义,着力培养、提高学生的理论素养和思想政治觉悟,把理想信念的种子播撒进学生们的心田。近两年,区关工委又不断创新方式方法,运用互联网、新媒体等形式,把主题教育、“马读会”等内容通过微信公众号、微视频、微课程等渠道进行推送,充分利用了青少年的碎片化时间,收到了良好的效果。

精准“灌溉”,

“关爱四行动”实现常态化

多年来,长宁区关工委持续开展“红烛挽救行动”“爱心护花行动”“帮困解难行动”和“文化市场卫士行动”等活动,通过精准“灌溉”,实现 “关爱四行动”常态化。

注重加强对青少年的法治教育,区关工委持续多年开展“关爱明天、普法先行”活动,组织老法官进学校、进社区、进园区、进楼宇开展法治宣传。其中,青少年“法治夏令营”已连续举办10多年,深受广大青少年的欢迎,并赢得了良好的社会反响;一批离退休老教师、老战士等成立关爱团帮教组,结对帮扶罪错未成年人,迄今已有20多年。志愿者们以老少结对的方式,通过书信、读书、谈心、解难等多种形式,对他们进行思想引导、心理疏导、文化辅导和生活指导。

2005年,区关工委还成立了“爱心育苗基金”。这个由企业、“五老”志愿者等共同爱心浇灌的基金,每年都会将增值部分专门用于资助单亲家庭、残疾人家庭等特殊困难家庭的青少年,为他们送温暖、解困难、启心智、助圆梦,受助孩子迄今共计4000多人。

老少结对,

社校联动彰显特色

长期以来,长宁区关工委通过老少结对、老少共建,把关心下一代工作融入到服务大局之中,在春风化雨、润物无声中滋养孩子的心灵。

“大手牵小手”,区关工委通过社校联动、老少结对,共同参与清洁家园、推进垃圾分类、创建美丽楼道、维护交通秩序等各种志愿服务和公益活动,引导青少年从自己做起、从家里做起、从小事做起,在社会实践中进一步了解社会,明确自己的社会责任,真正做到内化于心、外化于行。多年来,全区各级关工组织紧密结合社会热点、青少年身心特点,组织各类社会实践活动700多次,参加活动的青少年20余万人次。

2009年起,为了加强对未成年人的保护,区关工委还建立起一支网吧、游戏机房监督志愿者大队,以就近便捷为原则,组织“五老”监督员走街穿巷,配合区文化执法大队开展文化市场监督巡查,让未成年人远离经营性网吧,净化文化市场和校园周边环境。目前,全区有“五老”监督员241名,平均年巡查网吧2万余次。

党建带关建,不断夯实“内功”

今年,长宁区北新泾街道关工委党支部正式成立,标志着“党建带关建”又迈出了实质性的一步。

自1988年12月,长宁区率先成立区关心下一代组织至今已有30余年。目前,长宁区从街镇到居民区,从教育、卫生、建设、政法等系统到学校、医疗机构等都相继建立起关工组织。在社区,三级网络四级组织的社区关工体系已经形成,并创设完善社校联动平台,通过资源共享、优势互补,形成社区、学校和家庭一体化的关心青少年工作体系。同时,在街道镇党工委(党委)、企业党组织的大力推动下,关工委工作平台也逐步向经济园区和商务楼宇延伸。自2014年“大不同茶城”建立首个企业关工组织后,近两年又先后在上海工技大国家科技园区、“鼎创汇”等经济园区、商务楼宇建立了关工组织,标志着长宁区关工组织建设又迈出新步伐。

此外,活跃在学校、社区等社会各领域的“五老”报告团、读书征文指导组、关爱帮教组、网吧监督组等也构成了严谨有序的关心下一代志愿者队伍,有力推动了各项工作的开展。据统计,长宁区已建立各级关工组织1845个,从事关心下一代工作的 “五老”志愿者达5300余名。全区各级关工组织和志愿者通过不懈努力,打造了“马读会”“关爱四行动”等一批有特色、见实效、深受青少年欢迎的品牌项目。长宁区关工委连续六次荣获“全国关心下一代工作先进集体”称号。2018年,长宁区关心下一代“五老”志愿者团队荣获“全国学雷锋志愿服务‘四个100’最佳志愿服务组织”称号。从2005年至今,区关工委还连续多次荣获“上海市关心下一代工作先进集体”“上海市未成年人思想道德建设工作先进单位”等荣誉称号。

本版图片本报资料照片

立德树人 培根铸魂

引导青年“扣好人生第一粒扣子”

青少年阶段是人生的“拔节孕穗”期,最需要精心引导和栽培。这些年来,由长宁区关工委与团区委共同创办的青年马克思主义读书会(以下简称“马读会”),始终坚持立德树人、培根铸魂,在青少年中播撒下理想信念的火种,点亮成长路上的明灯,激励一批又一批青年追逐青春理想,以青春之我、奋斗之我,为民族复兴铺路架桥,为祖国建设添砖加瓦。

1991年6月,“马读会”正式成立,并面向长宁区的高二学生招收学员。这些年来,先后有50多位老红军、老将军、老干部、老校长、老教师,应邀担任“马读会”的特邀教师和指导老师。老同志们怀着强烈的社会责任感和历史使命感,满腔热情地参加各项教学活动,以自己坚定的理想信念、深厚的理论修养和丰富的人生经验激励、影响着年轻人。他们与学员同读书、同讨论、同参观,言传身教,用自己的人生阅历和奋斗感悟,激励着年轻人。

迄今,“马读会”已经举办了26期,一批又一批年轻人在 “马读会”的洗礼中茁壮成长。毕业于上海市建青实验学校的孙丁,是“马读会”第5期学员。大学毕业后,回到母校成为一名教师的孙丁总会和同学们一起分享这段宝贵的时光, “在 ‘马读会’的学习经历,让我深深懂得理想信念是人生的支柱和前进的灯塔,更感受到作为一名青年学生肩头的使命。”

青年人既是追梦人,也是圆梦人。“马读会”第16期学员朱江,是汶川地震的幸存者。他还记得,在家被震垮、学校也没有了的艰难时刻,社会各界伸出了援助之手,他也得以进入上海市现代职业技术学校华阳校区汽修班继续学业。2009年,朱江在学校的推荐下,成为“马读会”第16期学员。“马读会”的学习经历,为他点亮了一盏理想信念的明灯,也播种下一颗未来梦想的种子。朱江给自己制定了一个10年计划——用10年时间学成回乡,为家乡的发展贡献自己的力量。如今,当年的青葱少年已长成神采奕奕的青年,回到家乡的朱江正一步一步将自己当年的梦想变为现实。

言传身教影响人 走心教育打动人

“五老”志愿者心牵下一代

莫道桑榆晚,为霞尚满天。

他们曾是社会各领域中的佼佼者,现在虽已离退休,却仍心牵下一代的健康成长;他们克勤克俭,却屡屡为公益事业慷慨解囊;他们不求回报、默默奉献,只为孩子们能拥有更美好的未来——他们就是长宁区的“五老”志愿者。

从初创时期的106人起步,长宁区关工委的“五老”志愿者队伍近年来不断发展壮大。据统计,全区各级关工组织从事下一代工作的“五老”志愿者有5300多名,其中党员2800余名,占总数的53%以上;60-70岁的老人有2700多名,占总数的约一半。这些年来,志愿者们通过言传身教影响人、走心教育打动人,彰显新时代“五老”关爱下一代的责任担当。

当好“育苗护花”的园丁

今年7月1日,《上海市生活垃圾管理条例》正式施行。5月,周家桥街道的“五老”志愿者和社区青少年们共同参加了主题为“老少牵手垃圾分类主题涂鸦”活动。拿起画笔,老少结对,合力完成了一幅幅宣传生活垃圾分类相关知识的墙绘,“垃圾分一分,环境美十分”的绿色理念也在潜移默化中深入人心。

越是贴近时代的发展,贴近现实生活,贴近青少年的所需所想,关心下一代工作就越有吸引力和感召力。进社区,老同志们既是党的政策的宣传员、社会道德的示范员、和谐社会的促进员,也是教育后代的辅导员、社会风气的监督员和社区文化的倡导员,积极参与社区治理;进学校,老同志们编写教材、开展宣讲,为培养党和人民事业的接班人作贡献。年逾八十的李仁杰,已经做了10多年的“五老”志愿者。这些年间,他深入社区、学校,和青少年们分享自己的亲身经历,播撒理想信念的火种,先后作了300多场次报告,4万多名青少年听讲。2016年,他被授予全国关心下一代“最美五老”荣誉称号。

爱心播撒希望

“五老”志愿者栾竹君至今还记得第一次与小辰辰见面时的情景。当时年仅9岁的小辰辰,功课在班上倒数,对陌生人有着很强的畏惧感,家里的生活也非常困难。轻轻拉起小辰辰的手,栾竹君把一个漂亮娃娃放进孩子的手里,“奶奶退休了,以后无论是学习还是生活中碰到困难,让我来帮你……”在街道团工委牵线下,每个周日,栾竹君都会带着小辰辰走进东华大学,请大学生志愿者为她补习功课。渐渐,小辰辰学习上的“红灯”一个个被消灭了,人也变得活泼开朗,进入初中后,不仅第一批加入共青团,还当上了副班长,曾经沉闷的家庭也开始多了笑声。

小辰辰的故事只是一个缩影。针对青少年的不同需求和成长特点,“五老”志愿者开展了关爱“四行动”:红烛挽救行动——帮助一时失足的孩子迷途知返,重塑人生;爱心护花行动——对特殊家庭的青少年进行关怀帮助;帮困解难行动——让身处困境的孩子获得帮助,拥有希望;文化市场卫士行动——让青少年远离网吧,积极向上。

这些年来,“五老”志愿者们退而不休、发挥余热、播撒爱心,当好育苗护花的园丁。他们有着一个共同的心愿——让广大青少年在关爱中健康成长。