陈尚君

张氏幼习经子,学出塾师,虽进新学堂,仍眷情文史,自拓疆域。著述皆存旧学根基,参新学因子,足成一家言。《通鉴学》之内容既如前述,其成就前人讲之已多,局限亦显而易见。初版出版至今已七十三年,张煦侯逝世已逾五十年。1957年此书再版时,作者曾稍有删改,并撰《再版自序》,表达他对时代改变后认识的相对变化。但也可从中读出,所作删改所涉极其细微。

今年是司马光诞辰一千周年,北京联合出版公司准备重印近人张煦侯先生所著《通鉴学》,嘱我写一段介绍文字。我在从学之初曾认真读过《通鉴学》,对阅读《通鉴》,启迪治学,颇有助益。那前后曾通读《通鉴·唐纪》,以后著《旧五代史新辑会证》,曾仿照司马光《通鉴》先做长编的办法,对五代史料有详尽的排比,对司马光史学更增深刻的服膺。故乐于写点文字纪念司马光,也介绍张煦侯的大著。

张煦侯之生平与学术成就

安徽师范大学出版社2018年5月出版杨柏岭编《张煦侯文史论集》,附有三篇张氏生平事略,可据以了解其生平经历。

张 煦 侯 (1895—1968),名震南,以字行,笔名张须,书室名秋怀室、唐风庐。世出桐城,移居淮阴,至煦侯已为第七世。幼习四书五经,乡里有神童之誉。稍长则科举已废,十五岁入南京中等专业学堂预科,十八岁入江苏法政专科学校。三年卒业,归于淮阴第六师范授法制经济。性不喜之,寻弃而钻研桐城古文。辗转馆于淮阴徐家,为其助理省志征访事,得以遍览群籍。年二十五执教于扬州第八中学,专授国文,历十八年之久。与范耕研、王绳之为友,研读诸子,崇尚朴学。抗战军兴,中学解散,淮阴沦陷,张氏携家避难洪泽湖滩,结草为庐,命曰唐风庐。退居六载,以气节自尚。其间据先前读书笔记,著成《通鉴学》,藉表彰温公史学以明志。书自1946年由上海开明书店印行,名重学界,曾多次在中国大陆、香港和台湾重印。

抗战胜利,张氏先后执教于扬州中学、上海震旦大学、徐州江苏学院。1953年起,任教于安徽师范学院,直到1968年逝世,得年七十四岁。

张氏生当清季,经历数度鼎革,长期任教于中学与师范学院,生活地点远离中心城市,与主流文史学圈也殊多隔膜。然学有根柢,兼通文史,于新旧学术尤能细心体会,自成认识。平生勤勉,颇多著述,除《通鉴学》外,已刊有《师范国文述教》《中等学校实用应用文》(皆商务印书馆1927年)、《国史通略》(中华书局1930年)、《通志总序笺》(商务出版社1934

年)、《王家营志》六卷(1933年铅印本)、《淮阴风土记》(1937年铅印本,台湾曾重印,见尤坚 《文 史 名 家 张 煦 侯》),记《秋怀室杂文》(安徽人民出版社1980年)。未刊者尚有《四史读记》《清政十论》《秦共通论》《秋怀室文编》《尊疑室杂文》,诗词集数种,和1950年至1968年日记十一本(据许琦《张煦侯传略》)。

最近出版的《张煦侯文史论集》,收录张氏学术论文28篇,多撰写于1949年前。较突出者有以下几篇。《研究国学之途径》,1935至1936年发表于《国光杂志》,四万余言,分经学、史学、哲学、文学四编,表达在新学渐占主流背景下国学之价值,颇多通达之见。《郑樵著作考》,为其著《通志总序笺》一节,所列达九类五十七种,堪称大备。《万季野与明史》,1936年刊于《东方杂志》,补订梁任公说之未详,为那时的学界热点。《北音南渐论证》,1947年刊《国文月刊》,以己所居淮阴为基点,以入声在北音中的变化,谈其南渐之痕迹,篇幅不大,意义重要。《〈唐语林〉中的口语成分》,1958年撰,次年刊出,篇幅逾二万,详尽讨论唐代新词的渊源,新词的多音节倾向,重点探讨口语虚词,在那时实属难得。凡此皆可见张氏以旧学积累,涉及当代学术,尤得益于长期任教之积蓄,信笔所至,皆能不同凡响。

《通鉴学》之成书与内容

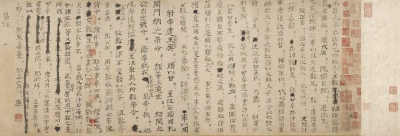

张煦侯就《通鉴学》之成书与写作缘起,在初版自序中有说明,盖以《史记》之作,太史公颇为自负,班固 《汉书》,亦谓“穷人理,该万方,纬六经”,而温公书成,毫无尊异之心,其言卑谨,且陈“其间抵牾,不敢自保”。张氏认为“以不世出之巨编而撝谦若此,是岂不足以深求其故也”。同时,更有慨于后世史家“或毛举其抵牾”,而于温公“用力之勤,网罗之富,抉择之密,叙事之有条不紊”,常缺乏必要之认识,因成此通论《通鉴》之著。

张氏自述,早年因循世俗,仅看袁枢 《通鉴纪事本末》和朱熹《通鉴纲目》,对温公之学缺乏认识。三十以后,买得《通鉴》本书,积十多年之阅读,方有体会,更认为自己“性刚才拙”,与温公助手刘恕性格颇同,世乱蜩螗,避地乡间更类温公之退而著书。据他自述,因避地乡间,不仅无书可查,连 《通鉴》本书都没有带出来,手边仅有历年阅读《通鉴》所摘资料和阅读心得之札记。如此困顿之中,大约更便于脱离《通鉴》所涉1362年间的各种史事是非,从闳通的立场揭示《通鉴》之史例与价值。

《通鉴学》分七章,总约十一万言。各章要旨,可以根据张氏本人1948年为《图书季刊》所拟介绍来稍作说明。

第一章《编年史之回溯》。述《通鉴》前编年体史书之沿革与分野,以明司马光著书之渊源有自,并非创格。唐刘知几著《史通》,有《二体》一目,分论纪传体与编年体之不同,于编年体溯始于《春秋》。张氏则认为“《竹书纪年》、殷墟卜辞、诸侯史记,则为三代之编年史体。左丘明出,乃集大成”。《通鉴》主要是承续《左传》而成书。

第二章《通鉴编集始末》,此章述《通鉴》编纂之缘起,引温公嘉佑间之书信议论,见其早年之认识,述其受诏后所得之支持,三位助手之分工协

力,全书陆续奏进至最终之完成。脉络清楚,要言不烦。

第三章《通鉴之史料及其鉴别》,本章以 《通鉴考异》引书为主要依据,“探索司马氏取材之书,得三百零一种”。此一工作,南宋洪迈《容斋随笔》、高似孙《史略》都有论列,张氏当然了解,他的工作较前人有很大推进。相信他曾就全部引书做过周密统计,将其分为正史、编年、别史、杂史、霸史、传记、奏议(附别集)、地理、小说、诸子十类,各书之存佚,间亦有所述及。《考异》所见司马光鉴别史料之方法,张书区别为六类,即参取众书而取其长,即在同一史事在不同史书中之记录,必求兼备参酌,比较分析后,取记载相对可信者,或稍备之一说,此其一;两存,即一事在两书有歧互,难以作出明确判断时,不妨互存兼采,避免主观武断,此其二;两弃,遇到前述歧互情况,似皆无确定的理由,或各自有显然的传误,故一概不取,此其三;两疑而节取其要,史料有分歧,各自有疑,各有所长,故虽两疑,但仍摘存要点,足见慎重,此其四;存疑,在史事不明时,史家不要强作判断,适度存疑,把握分寸,最见掌控史笔之能力,此其五;“乃兼存或说于考异”,与前各款又有所不同,许多枝末小事,如时间、地点、人物,《考异》常以繁复的篇幅给以考证,原因在此,此其六。张氏说,“宋人不以考证鸣,而司马氏在在用考证方法,又不流于猥琐,卓然成一家之言”,这种实事求是的治学精神,实已开清代朴学先河。张氏此节,我以往读得最熟,不仅熟背各引书书名,且对各书引录有所索引。汉学重考据,宋学尚议论,是一般而言,宋学也有考据精密者在,其方法更沾溉于后学,此张氏论温公文献而具之特见。

第四章《通鉴史学一般》。此节揭出五端,一曰《春秋》之意,二曰《左传》之法,三曰儒家之宗旨,四曰本朝之背景,五曰著者之特见。

张氏自述“秉《春秋》之意”,是指“发挥名分之义”。引章炳麟说,认可温公修史不为“褒贬笔削之说”,张氏既表赞同,另据温公《进通鉴表》,谓其“专取关国家盛衰,系生民休戚,善可为法,恶可为戒者”,为其删削之四项标准,且贯彻全书。张氏特说明《通鉴》全书自三家分晋始,见王政之衰与七国之立,其后一大段议论,在于“发明天子之职莫大于礼,礼莫大于分,分莫大于名”,为全书纲维所在,最不可滑过者。而《左传》之法,张氏列举时间本位、作者意识本位、人物附载、重要文字附载、政制附载、杂事附载诸项,兼及史事隐相衔接、诸国事平均纂述,看似平常,实非对二书透彻理解而难以臻此。

张氏自述温公守儒家宗旨,指“是非不谬于圣人”。张氏引程颐论温公之纯粹不杂,引 《宋史》本传见温公“持身之慎,检己之严”,可称醇儒。复引其史论中对子臣之道、君相之职、立身行己之要的议论,见到温公对“刑赏、仁暴、义利、信诈、名实、才德、奢俭诸端”之议论,“温公辨之最严,持之最力”。张氏谓《通鉴》“寓北宋当时之背景,不独案论处而然”。案论指司马光引前代史家论断六十多则,又以“臣光曰”之议论有一百十九则,多寄当世之慨,如胡三省曾揭出“智伯才德之论,樊英名实之说,唐太宗君臣之议乐,李德裕牛僧孺争维州事”,几乎就是他对新法廷争之继续,读者较易明白。张氏更引《续通鉴》所载温公进读迩英时之议论,以明一般史事叙述皆寓时论,可谓善于读史者。

著者特见部分,张氏罗列四项,一曰不别正闰,二曰不信虚诞,三曰不书奇节,四曰不载文人。在此仅说一、四两项。

正闰之说,肇萌于五德、五行之说,汉以后论述至多,因关涉政权继承之合法性,以及历史上多个政权并存时期之谁主谁次,分歧尤多。宋初对此并不重视,如《册府元龟》为诏编之书,南北朝以北为正,以南朝为闰,五代以后唐、后晋、后汉、后周为正,后梁为闰,与宋廷承续有唐与五季之正统有关。在司马光以前,欧阳修斤斤致论于正统之说,认为后梁虽属僭夺,而事实已拥有中原大部,应列为正统。司马光对此立说更属通达而有勇气,即承认曹魏承汉为正统。其说见于黄初二年刘备即位下之 “臣光曰”,自称“臣愚诚不足以识前代之正闰”,而认可的原则是:“苟不能使九州合为一统,皆有天子之名而无其实者也。”,反对以仁暴、强弱、居地、承授来区别正闰。他认为如刘备称汉中山靖王后,本已族属疏远,与刘裕称楚元王后,李昪称吴王恪后之类真假难辨者一样,不能成为绍续汉唐正统之依据。张氏赞许温公“如斯史识,可谓空前”,且全录前述一节议论,认为:“此一篇者,态度坦白,旗帜鲜明,实为有革命意味之重要文字,冬烘先生之所疑,而研究温公史学者所必读也。”后来朱熹修《通鉴纲目》,严辨正闰,对温公此论期期以为不可,即此所斥“冬烘先生”者。不纠缠正闰,温公可以不带好恶地客观叙述历代史事。

至于不载文人,在温公致范梦得书中,已有说明。张书承历代之说,赞同《通鉴》以致治为撰述宗旨,故于“动人欣赏之美术文字,未尝附见”,“苟可以反映一时之民众心理”,如汉之《长安谣》,后秦之赵整歌,天宝间为杨贵妃歌,亦有所披载。张氏对此有所理解,然书末仍感慨其“文化史料之太略”,终不免文人论史家之本色立场。

第五章《通鉴之书法》。历代修史,皆秉《春秋》褒贬及太史公实录之说,寓作者对史事与人物之态度。张氏认为《通鉴》自有其特定书法,是不能为《春秋》及史公所笼罩。前人论此者,温公孙伋著《通鉴释例》揭为三十六例,刘恕子羲仲也有论列,但多不为胡三省所采信。张氏所述,参酌前人而有所变通,就年、人、事三端展开分析。

年是指时间,编年体史书的基本特征是以时间为序。司马光要考明1362年史事,所见文献各个时期有很大不同,如唐代以实录为基础,叙事可以详尽到每年的具体月、日,他朝未必能及此。编年的基础则是务明历代所用之历法,以明朔闰。司马光有幸得到已故律历学者刘羲叟之《长历》,存汉元帝到五代末之年历,以之为工作依凭,并节存于《通鉴目录》。张氏归纳温公的编年之法,一为隔年首事与终言之,二为岁阴岁阳纪年,三曰不同时期书岁不同,四曰天文现象不备书,五曰凡年号皆以后来者为定。

与人相关者,张氏也归纳为五条。其一,帝王曾混一海内者,与其子孙皆用天子法;一时代各政权实力相敌,本非君臣,用列国法。其二,国名人名有同者,增名以示区别。其三,书人必以名,即犯宋讳亦不改;以字行者书其字,胡人后改汉姓者,从其后姓。张氏举例说如崔胤、马殷,皆直书,惟“臣光曰”称崔胤为崔昌遐,对天子言不得犯讳故。其四则人之初见者多冠其邑里,或插注世系;将卒者有谥必书,弥补了编年体不以人为本位的不足。其五为书人虽无褒贬,但有变文见意者。

叙事方法也有五条,即叙事或先提其纲,后述其详;长篇叙事,多先溯由来,次及本事;书一事而他事连类而及;书一事而同时谋议莫不备载;一事初见者,述谨始之意。此章所述,看似多为细节,然旧史所讲义例谨严,多从细节考量。张氏梳理揭示,足见读史之细心得要。

第六章《通鉴之枝属与后继》,张氏述此章“所举书三十余种,各评其得失”。自述甚简,而所占篇幅甚多,盖欲建立一门学术,自当明晰其相关著作及后世影响。

本章以温公在《通鉴》同时完成之著作为“枝属”,后世接

续之著作为“后继”。

温公修《通鉴》前,已有《通志》八卷奏进。修《通鉴》期间,同时完成而为世所习知者,有《通鉴考异》《通鉴目录》二书。张氏网罗文献,知存者有《稽古录》二十卷、《涑水纪闻》十六卷,虽逸原编而存于《稽古录》者则有《历年图》及《百官公卿图》二书,以及《通鉴释例》,虽编在温公曾孙伋,然多存温公著书时旧说,为存者七种。亡者则有《通鉴举要历》八十卷及《通鉴节文》六十卷,亦援据文献明其内容及遗失原委。

后继部分之论列,用力尤深,细分为踵纂、注释、订补、论断四目。如踵续,又包含协助温公著书者刘恕先于《通鉴》完成之二书,宋人胡安国、龚颐正、蔡幼学接续温公相关书之著作,李焘、李心传、刘时举据《通鉴》体例述本朝史诸书,金履祥补《通鉴》前史之著,以及明清诸家循例撰宋以后各代编年之著。至袁枢改编《通鉴》,以事为中心作《通鉴纪事本末》,朱熹责温公不讲正统、不明褒贬,删节其书为《通鉴纲目》,二书又各有所枝衍。注释一派,宋有多家,仅存史炤《释文》,张氏斥为“浅陋粗疏”,而独重胡注,此自是明清以来通论,张氏于胡注得失各有叙述,态度也较客观。订补一派,张氏特别推重的,一为刘恕子羲仲著《通鉴问疑》,赞其能读父书,虽未及见温公,而与参修学士范祖禹讨论独多,范之解答,也颇得其要。二为严衍《资治通鉴补》二百九十四卷,赞为“胡身之以后仅见也”。论断一派,指借《通鉴》以讨论兴亡、褒贬人物者,代有其书,张氏对此仅述李焘、张溥、王夫之数家,点到为止,因此派与温公学术关系最远,不必深究。

第七章《通鉴之得失与编年史之改造》。张氏谓其论《通鉴》之得有三,“合《纪》《传》《表》《志》为一编,合独断考索为一编,合史学文学为一编”。失亦有三,“系年方式之过整,文化史料之太略,作者感情之或偏”。书末更提出改造编年史之建议十九则,可见其研究旧史学、建设新史学之用意。

以上略述《通鉴学》之全书宗旨与各章大义。张氏自云以四、五两章最为重要,我于三、六两章亦深致意焉,故分述如上。

《通鉴学》的学术地位

张煦侯先生成长与为学的时代,旧学未断,新学竞萌,新旧交战,也互为参取,各成气象。张氏幼习经子,学出塾师,虽进新学堂,仍眷情文史,自拓疆域。著述皆存旧学根基,参新学因子,足成一家言。《通鉴学》之内容既如前述,其成就前人讲之已多,局限亦显而易见。

《通鉴学》初版出版至今已七十三年,张煦侯逝世已逾五十年。1957年此书再版时,作者曾稍有删改,并撰《再版自序》,表达他对时代改变后认识的相对变化。但也可从中读出,所作删改所涉极其细微。

七十多年间,大陆和港澳台地区出版研究司马光与《资治通鉴》的著作,我所见即有几十种之多。其中最重要的一是点校本《资治通鉴》的出版,张氏应该见过,但没有留下意见。二是日本发现别本司马光文集,保存大量司马光经筵讲史的记录。三是就司马光生平、《通鉴》之成书过程、三位助手及其史学的研究,以及后世帝王、宰相、学人阅读评点《通鉴》著作之出版,乃至《通鉴》与宋元讲史话本之关联,都有很好的论列。香港黎启文曾编《通鉴胡注引佚书考》(自印本,将《考异》视同胡注),将《通鉴》引书作了逐条梳理。《通鉴》史学思想与成就之研究,成绩更多,新见迭出。七十年前的《通鉴学》,确实有些过时了。

然而若放在历史过程中来看,则该书是奠定《通鉴》学的开辟著作,《通鉴》一书的大端问题,该书都提出来了。同时,该书存旧经史学之精神,有新学术的理念,对编年体源流之梳理,对《通鉴》创新与史法的揭示,对司马光经世致用思想主导下纂著《通鉴》,存史事,析名分,重纲纪,弃褒贬而明史法,叙人事而忽天变,倡一统而轻正闰,究真相而详考证,都有绵密之分疏与论列。其立场既不同于宋元理学之迂执,又不似今日学者那般以后世概念套古人作为,能在传统礼法与道德的立场上,在传统史书与文学书写的技法上,揭示《通鉴》的特见与司马光的学术勇气。就此数端言,此书自有其不可替代的学术价值和地位。

(作者为复旦大学中文系教授)■