■陆正伟

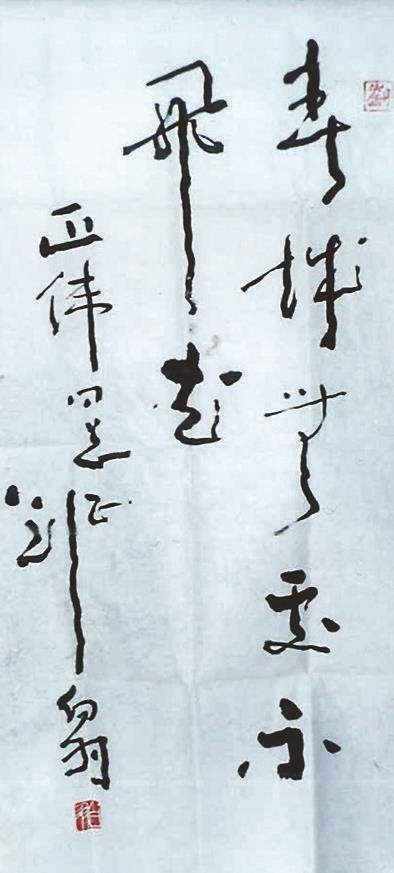

我书房的墙上挂着著名作家刘白羽先生生前赐我的墨宝,上书“春城无处不飞花”,这是白羽先生摘录唐代诗人韩翃《寒食》中的名句。从他那苍劲有力的笔锋中不难看出他对上海的爱。这种爱不仅是因为看到了上海的新变化由感而发,更多的是因为对他来说在上海有胜似亲情的友情。

第一部小说集在上海问世

认识刘白羽是从读他的散文开始的,无论是结构严谨、文笔清晰的《心灵的历程》(三卷本),还是气势恢宏、婉转抒情的《长江三日》,都是我推崇备至的;至于收入语文课本的《长江三日》一文中那放怀赞美祖国锦绣山河的文字“巫山十二峰,各峰有各峰的姿态。突然是深灰色石岩从高空垂直而下浸入江心,令人想到一个巨大的惊叹号……”更是被我读得滚瓜烂熟。

但真正见到刘白羽本人是1984年5月的事。那天,市文联抽调部分工作人员为赴日本东京出席第四十七届国际笔会的中国作家代表团送行,我有幸忝列其中。代表团团长巴金因另有会议已先期离开上海,由副团长刘白羽率柯灵、杜宣、黄秋耘、黄庆云等从上海出境。在虹桥机场,我初次见到了仰慕已久的刘白羽,只见他身材笔挺,穿着一套呢中山装,外套灰哔叽呢风衣,手提黑色公文包,利落、整齐的装束彰显出一种军人特有的严谨、沉稳的气质。从那张棱角分明的脸上刻下的风霜,仍能清晰地看到当年的勃勃英气。

随团同行的工作人员徐钤对我谈起了在抗美援朝战场上初见刘白羽时的情景。上世纪50年代初,当战火烧到鸭绿江边,刘白羽随志愿军来到朝鲜。他不顾个人安危深入前沿阵地,与作家华山(《鸡毛信》作者)和翟强一起骑着战马在警卫班的护送下来到徐钤所在的20军。刘白羽和志愿军官兵们促膝谈心,采访战斗英雄杨根思,还专门为20军的全体文艺工作者作了关于文艺工作的报告,他那引经据典、诙谐幽默的语言风格给徐钤留下了深刻的印象。

1995年秋,巴金的住院牵动了刘白羽的心,他专程从北京来到上海华东医院看望巴金。翌日便是巴金91岁的华诞,小小的病室已早早地摆满了祝贺的鲜花,给洁净的病房增添了不少喜气。那天,巴金午睡过后坐在轮椅上等候刘白羽,没过一会,刘白羽拄着手杖缓缓地走进病房,他坐在巴金身边就像60年前与巴金初次见面时一样。接着,他从一只硕大的包里取出一套刚出版的精装《刘白羽文集》(10卷本),打开还散发着油墨香味已经签过名的第一卷对巴金说:“这次来上海一是向您祝寿,二是我这位不合格的学生来向您交卷啦!”巴金面对着这部刘白羽在漫漫60年中用心血创作的作品微微点了点头。刘白羽对巴金说:“前几年在病中跌了三跤,其中两次摔伤了头部,现在一用脑子就疼痛不已,一个字也写不了,是医生鼓励我继续写,我才慢慢重新拿起笔。”接着笑了笑又说:“现在我每天能写500个字,计划再写最后一部长篇!”巴金听后用羡慕的眼光望着刘白羽说:“你已经不错了,我现在写不了了。”看着曾向自己伸出过援手的巴老如今被病魔折磨得连说话的力气也没有了,刘白羽心里异常酸楚,他不会忘记60年前自己的第一部小说集《草原上》就是在巴金的关心和帮助下在上海问世的,从此,他便踏上了文学之路。在刘白羽心中,永远怀着对巴金的热爱和感激之情。

把最后一部小说的“尾”结在上海

回到北京后的刘白羽,每天通过电视收看天气预报,除了关心北京还有就是牵挂着上海,怕天气的变化对巴金的身体有所影响。在病中快要完成最后一部小说《风风雨雨太平洋》时,他特意留出最后一章,打算把小说的“尾”结在上海。为了使小说能画上圆满的句号,他于1999年从北京301医院请假专程来到上海。

上海作协的叶辛特意把刘白羽安排在浦东东海饭店下榻。可能是浦东突飞猛进的发展激发了刘白羽的创作热情,一有空他就坐在浦东的滨江大道上看浦西,或者从浦西的外滩遥望浦东,还不时坐车到当年搞地下工作时居住过的南市老城转悠,寻访逝去的旧梦。

我知道刘白羽不仅爱大海,爱长江,同样也爱着上海的母亲河——黄浦江。所以,每次他来上海,在黄浦江畔浏览的“节目”是不能缺的。那天,我陪着他来到浦东国际会议中心西半球中的亚洲厅,只见他进门后径直朝通体透明的玻璃墙走去,扶栏眺望,外面晴空如洗,江面上游轮、货船、汽艇穿梭不停,在外滩万国建筑的衬托下构成了一幅美轮美奂的“木刻版画”。刘白羽站在窗前凝视良久。我想,眼前的景象对一位目睹过外国列强的炮舰在江上横行的见证者来说,定会有别样的感触。

(下转第二版)

(上接第一版)

这时,刘白羽对我讲起了一件发生在抗战时期的往事。北平沦陷后,他经青岛坐船到了上海,投入救济难民的工作,收容所中一个六岁小女孩身上发生的故事,使他受到极大的震动。这个小女孩名叫郭囡囡,在闸北狙击战中,她与父母为守军送茶水,撤退时遭遇三个日本兵。父亲为保护母女俩挺身面对刺刀,倒在了血泊之中;母亲用胸膛为女儿挡住射来的子弹,在倒下前向女儿挥了挥手喊她快跑。但郭囡囡没跑,反而朝日本兵扑去,死死地咬住敌人的手不放。正当日本兵举刀向郭囡囡头上砍去时,一颗炮弹落下,弹片削掉了鬼子的半个脑袋,满身是血的郭囡囡从死人堆里爬起来,逃出了险地……

许久,刘白羽把脸往右一侧,指着上海大厦说:“上海刚解放时,我在这里的14楼住过。”他还叫出了它的旧名“百老汇”。原来,刘白羽从军后,随第四野战军从东北一路征战到汉口。一天,时任武汉军管会副主任的陶铸来征求他意见:“武汉刚解放,须尽早尽快与经济重镇上海通航,上海你人头熟,能否去了解一下情况,供我们接管作参考?”刘白羽一听是到上海,可高兴了。于是,他乘上解放后由武汉开往上海的首艘航船顺流而下到达上海,在上海军管会交际处处长周而复的安排下住进了上海大厦。曾与刘白羽在沈阳军调处共过事的饶漱石特意邀请他登上大厦高层露台一同观赏“夜上海”,也许是上海刚回到人民手中的原因,他觉得这天晚上的灯火特别明亮也格外红火……

来上海会会一些久违的朋友

2001年春节,刚上任中国作协党组书记的金炳华到301医院探望刘白羽。刘白羽知道金炳华是从上海奉调到北京的,所以,初次见面就向金炳华提出希望能帮助他到上海看望巴金,金炳华热忱地答应了。其实,除了想见巴老之外,刘白羽还想趁腿脚尚能走动到上海会会一些久违的老作家、老艺术家朋友们;还有就是对发展中的上海再多看上一眼。

由于这次刘白羽的上海之行是老领导金炳华交给上海作协的任务,因此,市作协对这次接待工作格外重视,不仅根据刘白羽的需求把他在沪十天的日程安排得非常丰富,还专门派我担任他在上海活动期间的全程陪同。这也是给我印象最为深刻的一次了。

刘白羽在上海的那段日子,连续三次到医院看望巴金,真可说情真意切。他还拜访了与巴金同住华东医院的著名剧作家杜宣。在病房里,他们一起回顾了10多年前一同到日本东京出席国际笔会,以文会友的情景。杜宣还向刘白羽赠送了刚出版的散文集《桂叶草堂漫笔》及《杜宣剧作选》,与远道而来的老友一起分享快乐。

刘白羽把下榻的衡山宾馆115房间视为“家”。3月10日傍晚,他突然让我去把张瑞芳和周小燕接来宾馆,一进门,他们三人便激动地相拥在了一起。那天,客厅里欢声笑语不绝,张瑞芳同周小燕叽叽喳喳说个不停,他们一起聊家常,谈熟悉的朋友,也谈文艺界的一些情况。当他们谈到周总理关心文艺界的话题时,刘白羽没了笑容:“只要谈到电影《李善子》的停拍,我心里就有忍不住的凄楚。”他对周总理心存内疚。

1962年,刘白羽访问朝鲜时观看了朝鲜话剧《红色宣传员》,主角李信之为了让农村富裕起来,无微不至地关心群众,做群众的工作。故事情节曲折起伏,打动了刘白羽的心。回国后,见到周总理时他讲起了这事,周总理认为基层干部这种为人们服务的精神可嘉,说:“朝鲜有这样的好戏,我们应该上演。”

不久,刘白羽同诗人郭小川在上海观看由张瑞芳主演的《红色宣传员》,虽然他在朝鲜已看过,但还是被张瑞芳出色的演技所感染,再次落泪。周总理不仅观看了北京人艺版也看了上海版,还决定把此剧改名《李善子》搬上银幕,他把张骏祥、张瑞芳、郑君里召到京城,准备让郑君里担任该片导演,张瑞芳担纲主演。为了拍好这部故事片,还专门从有关部门调集了几部张瑞芳主演的影片在中南海紫光阁小礼堂放映。正当刘白羽在积极筹备时,江青先是对电影《烈火中永生》找茬,后又对准备开拍的《李善子》进行干扰,把导演郑君里找去,名为“谈话”实为恐吓。最后,拍电影的事也就泥牛入海了。

那晚,刘白羽设了“家宴”招待张瑞芳、周小燕。席间,兴之所至,他们还一同唱了一首彼此都熟悉的经典歌曲,充满活力的歌声,让人好似又看到了他们年轻时的身影。

最让我感动的,是刘白羽同老友、开国少将陈沂相聚时的情景。刘白羽和陈沂相识于上世纪30年代,当时陈沂在北方局工作宣传部工作,自刘白羽承担了撰写朱总司令传的任务后,两人便同住一个大院,朝夕相处,过从甚密。后来在东北战场上,刘白羽的战马因受敌机轰鸣声惊吓,把他从半空中抛下,摔成重伤,陈沂夫妇把他接到自己家中,精心照料,直至康复。每次提起这段经历,刘白羽都感激无比。

3月11日,我随刘白羽走进坐落于宛平南路上的陈沂寓所,只见午睡刚起的陈沂已将新出版的《陈沂家书》(1958—1979)放在小桌上了。坐下后,刘白羽翻开赠书,刚巧翻到第七封信,里面提到了他,他见后眼睛一亮。他还记得那时陈沂在齐齐哈尔受难,他也在,而且同住在一个招待所里。读着这封信,刘白羽既激动又难受,他说:“我俩同在总政工作了三年,又是同年参加抗美援朝,我们一起工作过,我也做过一些不对的事情……”说到这刘白羽沉默良久,最后感慨地说了句:“感谢老朋友原谅我了。”

陪同刘白羽来上海的中国作协的殿熙对我说,刘白羽对过去做过的对不起同志的错事一直抱有忏悔和自责,想表达歉意。我也几次听到他噙着泪说起过这类事。我想,像刘白羽这样曾先后担任过总政文化部部长、国务院文化部副部长及中国作家协会党组书记(代)等要职的人,在各种运动中难免会做出一些违背自己意愿的事,都是不得已而为之的。

与《收获》和巴金夫妇的浓浓情缘

一次,我在刘白羽面前提到了《收获》这本刊物,他淡淡地说了句:“办《收获》当初是我建议的。”我听了心头猛然一震。这本刊物在主编巴金先生“团结作者,为读者服务”的办刊方针的指引下,发现和培育了大批优秀的年轻作家,发表了不知其数的优秀作品,发行量曾一度高达110万册,为文学的繁荣发展做出过巨大贡献。没想到它的“催生婆”竟然近在咫尺。在我的刨根问底下,刘白羽娓娓道出了原委。

1956年4月,为响应中央工作会议上提出的“百家齐放、百家争鸣”的方针,为繁荣和发展全国文艺事业,各文艺单位根据不同的艺术门类和特点,让大家建言献策。作为中国作家协会的当家人,刘白羽首先对全国千篇一律戴着地方头衔的刊物发表的一些无用功之作表示了不满,他主张文学刊物要办出各自的风格和特色,从版式到内容都要有让人耳目一新的亮点,这样才能让读者更好地自由选择。他还以郑振铎、靳以和巴金在上世纪30年代创办的《文学季刊》来举例,称其是一本卓尔不群、受读者欢迎的刊物。以此,他向中宣部领导提议恢复这样的刊物,还点名让靳以、巴金来编。最终,刘白羽说服了中宣部的领导。时任中宣部副部长的周扬在一次“双百”总结报告会议上专门提到“中宣部已委托巴金、靳以创办一个类似《文学季刊》的大型同人刊物”,这份报告还以正式文件下发至全国各文艺单位。经过一年多的“催生”,1957年7月,《收获》创刊号终于呱呱坠地。

如今,《收获》走过了一个甲子的辉煌历程。实践证明,刘白羽的建议是远见卓识的,在中国的文学史上应记上一笔。

刘白羽还多次对我讲到,只要一踏上《收获》这块土地,他的心里总会感到暖暖的,因为每当遇到困难时,《收获》总会有无数双手向他伸出。他更不会忘记被他称之为“像一个圣者”的人——巴金的爱妻萧珊。

上世纪60年代,刘白羽的爱子滨滨所患的风湿性心脏病已到了晚期,此时刘白羽自己又得了严重的神经官能症,全家遭受雪上加霜的打击。万般无奈中,刘白羽抱着一丝希望到上海求医。那期间,巴金和萧珊的每次探望,都给刘白羽全家带来了温暖和安抚。到了秋天,萧珊特意送来阳澄湖大闸蟹让刘白羽一家尝鲜;过春节时,萧珊带着礼物到病房探望滨滨。当她得知滨滨喜欢看书时,又不厌其烦地从儿子小棠的小人书中为滨滨挑选了许多连环画,陪伴滨滨度过医院里无聊寂寞的时光。她是在用心暖着刘白羽一家的心!

经过一段时间的治疗,滨滨要回北京了,当时上海正值高温,萧珊一直把滨滨母子俩送上火车。次日下午,巴金夫妇又来到刘白羽下榻的东湖宾馆陪他,大家都非常清楚滨滨病情危重,可都不愿将这层纸捅破,只能默默地坐在沙发上。电话铃声突然响起,是刘白羽爱人从北京打来的,她说她和滨滨已平安到家了。巴金和萧珊都露出了笑容。原来他俩估计到北京会来电,生怕传来不好的结果让病中的刘白羽受不了,所以特地赶来陪伴。当巴金和萧珊起身告辞时,刘白羽的眼中充满了泪水。

虽然最终滨滨离开了人间,萧珊也遭难去世,但她正直、善良、乐于助人的美德一直留存在刘白羽心中。

2001年春的上海之旅,是刘白羽那些年在上海住的时间最长,走访、参观、游览活动最多的一次,缤纷繁华的景象令这位曾对上海解放做出贡献的老兵、老作家感到既新鲜又陌生。回北京之前,他感慨地对我说:“这几年生病,除了住院,就是在家坐着,很闭塞。这次来上海,令我大开眼界,上海更漂亮了。21世纪的上海和香港无疑是亚洲的两个金融中心,我到了上海就有这种感觉。”我注视着他说话时的神情,好似进入了诗的意境。无怪乎,意犹未尽的刘白羽回京后,通过“鸿雁”给我捎来了“春城无处不飞花”的墨宝。

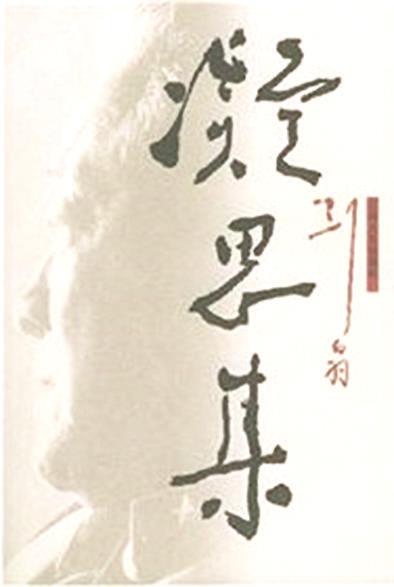

晚年的刘白羽心中有个愿望,那就是想在上海再出版一本书。后经上海作协任仲伦同志牵线,2003年春,刘白羽的散文集《凝思集》由上海文艺出版社出版了。当我打开刘白羽先生赠我的签名本,看见他在序言中写道:“我的文章从上海开始,我的文学也许就在上海留下我的尾声……”没想到一语成谶。

刘白羽不仅在上海发表了他的处女作《冰天》,在上海出版了他的第一本书,到了生命临近终点时,还把《风风雨雨太平洋》(二卷本)的结尾留给了上海,而且将他生前最后一本书也交给了上海出版。这是因为他热爱上海,与上海有着难以割舍的浓浓情缘。