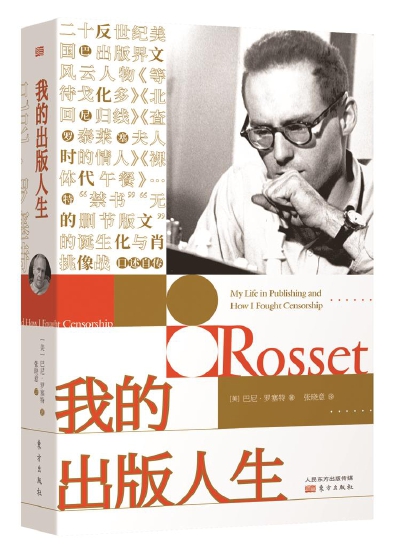

巴尼·罗塞特是美国著名的独立出版家之一,1951年他收购了格罗夫出版社,并将其打造成二战后美国反主流文化的核心力量。

《我的出版人生》是这位出版家的唯一自传。书中回忆了罗塞特的诸多精彩的出版经历:是他将贝克特的作品首次引入英语世界,两人结为终身挚友;他为《查泰莱夫人的情人》《北回归线》等“禁书”的“无删节”出版,与美国政府展开长年累月的斗争;他费尽心力寻找切·格瓦拉日记;他将众多明星作家、诺贝尔奖获得者如贝克特、聂鲁达、奥克塔维奥·帕斯、大江健三郎、哈罗德·品特等收入旗下……

1965年,著名翻译家托马斯·菲茨西蒙斯来找我,向我推荐年轻诗人兼作家大江健三郎。菲茨西蒙斯建议我联系约翰·内森,认为此人是翻译大江作品的不二人选。内森是一名靠奖学金生活在日本的哈佛学生,是日后最伟大的现代日本文学翻译家之一。

我写信给内森,他很快便回了信。我请内森联系大江,询问他是否同意由格罗夫翻译、出版,具体的协议条款待定。经过一番通信往来,事情最终敲定。

我完全没想到大江健三郎最终会放弃克诺夫,转而选择格罗夫。签下大江后,我深知格罗夫的名单上又多了一位伟大的作家,然而,当时我不会想到这位作者会对我个人如此重要,仅次于塞缪尔·贝克特。

大江健三郎的美国之行

1965年,大江受邀来到美国,与时任哈佛国际研讨会主任亨利·基辛格一同切磋学习。1999年在接受加州大学伯克利分校的采访中,大江说:“我曾经与基辛格先生一起参加一个研讨会。在送别会上,基辛格先生面带坏笑说:‘大江先生的坏笑就像漫画中那只非常坏的兔子笑了笑。’……我不是坏人,不过对决策者,我有时候会露出坏笑。”

研讨会期间,大江多次给我写信:

(1965年)

巴尼·罗塞特先生:

我于周一抵达剑桥。离开前,我与尼森(即约翰·内森)和唐纳德·基恩先生共度了几个美好的夜晚。特别是唐纳德·基恩先生,得知我接受您的邀约非常高兴,令我备受鼓舞。亨利·米勒全集现在在日本备受推崇。我深受他的影响。我与他在日本的众多崇拜者一样,都认为他是这个时代最伟大的散文作家。

您在对抗审查制度方面的所作所为令我十分钦佩。在日本,我们深受审查制度与出版商的内部审查之苦,尤其是在性和天皇的问题上。

从现在起我将在哈佛停留两个月。而自9月初起,我打算在纽约停留几周,希望到时能够拜会您。这样的计划真叫人激动……

谨上

大江健三郎

哈佛研讨会结束后,大江到纽约市来。我说我想给他录像,录像在当时还是新鲜玩意。结果索尼的创始人之一兼社长盛田昭夫双手抱着巨沉无比的机器走进位于第九与第十街之间的百老汇的格罗夫办公室。那便是录像机的原型,盛田亲自搬上楼梯,真是难以置信!后来大江说他们这样做是因为怕他。索尼是一家十分反对工会的公司,而大江在日本是出了名的工会组织人。大江叫妻子伊丹缘打电话给索尼,再三要求给我弄台机器来。我猜他们觉得还是给他好了。

1999年在接受加州大学伯克利分校的采访中,大江说:

1935年,我出生在日本列岛的一个小岛。我必须强调,六岁那年,日美战争爆发。到了十岁的时候,战争结束。我的童年是在战争时期度过的。这点很重要……九岁之前我都没看过什么书……突然有一天,我母亲和祖母两人商量着什么。第二天早上母亲一大早就起来了……穿过林子,到岛上的小镇去,很晚才回来。她给我姐姐一个小洋娃娃,给我弟弟一些蛋糕,然后拿出两本袖珍书……我一看是马克·吐温的《哈克贝利·芬历险记》。马克·吐温、汤姆·索亚、哈克贝利·芬,这些名字我统统不认识,可是母亲说——这是我与母亲第一次谈论文学,也可以算是最后一次。她说:“你父亲说这是给小孩子看,也是给大人看的最好的故事书……我给你弄了这本书来,不过拿书跟我换米的那个女人说:‘当心。这个作者是美国人。美国和日本现在在打仗。老师会把你儿子的书没收的。(告诉他)要是老师问你作者是谁,你得说马克·吐温是一个德国作家的笔名。’”

健三郎在一封信中说我是他的“哈克贝利·芬”,后来又多次如是说,叫我喜不自禁。单凭这句话就能让我永远爱他。

(1965年12月18日)亲爱的巴尼:

想起你和你可爱的家人,我心里就觉得暖洋洋的。我以后不可能再遇到一个跟你一样真诚以待、善解人意的出版商。在日本,我也算是个备受奉承的作家,可我总觉得跟出版商相处不是很友好。因此,当我在你家里和办公室里感受到真正的轻松自在和高兴开怀,这完全出乎我的意料。我看着你、克丽丝廷(即克里斯蒂娜)和彼得(还有我们的狗苏基)的照片,总是不禁生出感叹自己最好的青春年华已经逝去的那种悲伤。这个夏天是我度过的最愉快的夏天……

回到日本后,我继续一项反对《日韩合并条约》的活动,为此写了一篇长文,然而我们这些日本左翼人士照例再次遭受挫败。我为我们和韩国人的未来深感忧心忡忡,但也(自觉得)做了一件好事。我就审查制度写了一篇短文,

提到你对抗审查制度的事迹……

我与内人热烈欢迎你们全家来日本……

大江健三郎

1966年3月,我和克里斯蒂娜在东京待了三周,见到三岛由纪夫及其妻子杉山洋子,拜访了大江及其家人。三岛向我们介绍了他创作和共同导演的电影短片《爱与死亡的仪式》(即后来的《忧国》)。电影根据他的同名短篇小说改编,讲述一名禁卫步兵中尉不服从天皇命令去讨伐发动了军事政变的战友,而与妻子一起剖腹自杀。这成为三岛导演的唯一一部电影。我们在《常青评论》第四十三期(1966年10月刊)上刊登了电影剧照和小说,在第四十五期(1967年2月刊)刊登了大江的短篇小说《饲育》。我还安排出版三岛的剧作《萨德侯爵夫人》,由唐纳德·基恩翻译。1966年4月24日三岛来信讨论项目细节,结尾说了这样一句不祥的话:“自你来过之后,我在东京的生活依旧如你想象般忙碌至极。这里的人都是在人吃人。”四年后,他自杀了。

回到纽约两个月后的5月3日,大江写信给我说:“你离开后,我十分苦闷,发现自己逐渐有了日本老人的那种把每次道别看成一种生离死别的心情。不过感谢飞机把你和克莉斯蒂娜平安送回家,我现在复原了。你来日本是这几年我最开心的事情之一。”

待格罗夫出版大江的小说《个人的体验》、刊登短篇《空中怪物阿贵》于《常青评论》第五十四期之时,他已经因《万延元年的足球队》一书荣获日本最负盛名的文学奖项之一谷崎润一郎奖。1967年,大江与朋友兼同行、小说家安部公房共同获得这一殊荣。

陪健三郎参加诺贝尔奖颁奖典礼

1994年10月14日瑞典文学院宣布大江健三郎获得诺贝尔文学奖,他成为第四位获此殊荣的格罗夫作家(前三位分别是巴勃罗·聂鲁达、奥克塔维奥·帕斯、塞缪尔·贝克特,2005年又多了哈罗德·品特)。健三郎对《纽约时报》说得知这一消息他十分惊讶,而我对此却一点儿也不感到意外。

此时,格罗夫的管理层已经易主,当时的出版人摩根·恩特雷金听到这一消息后打电话给我,再三感谢我给格罗夫留下了一笔宝贵的遗产,即之前我出版的、现在的格罗夫和大西洋公司仍在印行的大江的三本书。恩特雷金对我向来十分友好。他给了我两个十分诱人的邀约,一是邀请我参加两个月后在斯德哥尔摩举行的诺贝尔奖颁奖典礼,二是问我有什么尚未翻译的大江的小说,我们可以一同出版。同年的10月24日,我写信给大江告知这两项邀约,并回忆了30年来我们在一起的一些点滴:

收到这项邀约我感慨万千——我相信你一定理解。其在某种意义上意味着重拾过去的美好——大江在纽约,大江在东汉普顿,咱俩一起为讲述切·格瓦拉之死的电影潸然泪下,在去大阪的火车上用小小的奥林巴斯相机为彼得、阿噗和伊丹缘拍照。那个我喜欢得不得了的迷人的小旅馆,可我却被奇怪的热水澡给吓到了。

10月30日大江回信说:“我深深感谢你的感人至深的来信。这是来自地球另一边的最美好的声音。假如你能够再出版约翰·内森翻译的我的小说,那便是获得这个奖的最大收获。期待很快能在斯德哥尔摩见面。”

就这样,我与妻子阿斯特丽德,还有大江的译者约翰·内森以及格罗夫的两名高管恩特雷金和琼·宾厄姆,于12月6日晚抵达斯德哥尔摩,参加诺贝尔奖庆典。

一整周都是各种午宴和聚会。颁奖典礼前两天,健三郎的瑞典出版商卡尔·奥托·邦尼尔为其举办了一场午宴,我终于在午宴上见到健三郎。第二天,我和阿斯特丽德受邀前往健三郎下榻的酒店房间,与其共度更多美好时光。现场还有一支日本的摄制组,我和约翰·内森一同接受了采访。我们在酒店里度过了愉快的两个小时,听健三郎给一群洗耳恭听的听众讲故事。

正式的颁奖典礼于12月10日在斯德哥尔摩音乐厅举行。大江在获奖演说中说:“从艺术的这种不可思议的治愈力中,我找到了相信这一切的依据……”颁奖典礼结束后,所有人乘坐巴士前往宏伟的市政厅参加晚宴,之后是官方举行的舞会,舞会上有一支35人的大管弦乐队。真是激动人心的四天。

我与大江的友谊“绝不简单”,因为其中交织着诸多的共同兴趣、互相尊重和发自内心的慷慨——而且我们的友谊持续了许多年。