宋志坚

在鲁迅与章廷谦(笔名川岛)的交往中,有关《游仙窟》标点整理与出版,值得一书。

《游仙窟》系唐人张文成的著作,却不见于中国史籍记载,只在日本流传。直到清人杨守敬著《日本访书志》,方使国人知有此著。章廷谦在北大听鲁迅讲中国小说史时,曾萌生辑录、校订和标点唐代传奇小说《游仙窟》的念头。他的这个想法曾告诉过鲁迅,因而,鲁迅辑校的《唐宋传奇集》没有收录《游仙窟》。对此,鲁迅在《唐宋传奇集》序例中曾有交代:“本集所取,唐文从宽,宋制则颇加决择。凡明清人所辑丛刊,有妄作者,辄加审正,黜其伪欺,非敢刊落,以求信也。日本有《游仙窟》,为唐张文成作,本当置《白猿传》之次,以章矛尘君方图版行,故不编入。”鲁迅还把自己抄录的《游仙窟》借给章廷谦,鼓励章廷谦把这本书标点整理出版,并且为他的标点校辑本作序。

读鲁迅致章廷谦的书信,可知鲁迅为章廷谦标点、校辑此书所做的,远远不止于此。

在章廷谦标点、校辑《游仙窟》的过程中,鲁迅与他时有交谈,包括面谈与笔谈。这种交谈,乃是一种学术上的研讨与指点。例如,关于《游仙窟》的细注,系唐人所作,日本人所作,还是唐时日本人所作,便是鲁迅与章廷谦探讨的一个内容。鲁迅在1926年2月23日给章廷谦的信中说:“记得日前面谈,我说《游仙窟》细注,盖日本人所为,无足道。昨见杨守敬《日本访书志》,则以为亦唐人作,因其中所引用书,有非唐后所有者。但唐时日本人所作,亦未可知。然则倘要保存古董之全部,则不删亦无不可者也乎耳。”又如,对于俞曲园关于《游仙窟》诗的意见与考据,鲁迅也曾作过认真的思考与研究,并提出具体意见以供章廷谦参考。俞曲园在《茶香室四钞》卷十三中提及《游仙窟》诗时说:“不知张文成为何许人,与崔氏妇女狎游唱和,竟成一集。”章廷谦原拟将这些话录入卷首,鲁迅在1928年8月19日给章廷谦的信中说,“曲园老之说,录入卷首,我以为好的”,但同时又对俞曲园所见到的是否《游仙窟》之全本提出疑问。1928年10月18日给章廷谦的信中又说:“《游仙窟》诗,见《全唐诗逸》,此书大约在《知不足斋丛书》卅集中,总之当在廿五集以后,但恐怕并无题跋;荫公考据亦不见出色,我以为可不必附了。”此处所说之“荫公”,便是俞曲园。俞曲园在提及《游仙窟》诗时说的那几句话,以后也没有印入章廷谦标点的北新版的《游仙窟》。

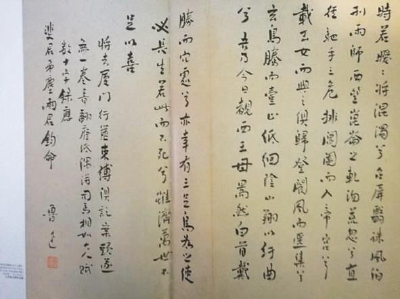

鲁迅为章廷谦校点的《游仙窟》作序,其实也远非那六七百字而已。《游仙窟》要出版,鲁迅当然是作序的最佳人选,章廷谦向鲁迅提出了这一请求,鲁迅没有推辞,也不想以不着边际的三言两语敷衍了事。他在1926年7月9日给章廷谦的信中说:“《游仙窟》上作一《痴华鬘》似的短序,并不需用时,当然可以急就。但要两部参考书,前些日向京师图书馆去借,竟没有,不知北大有否,名列下,请一查,并代借。如亦无,则颇难动手。须得后才行,前途颇为渺茫矣。”鲁迅所开的两部参考书,一部是杨守敬《日本访书志》,另一部则是森立之《经籍访古志》。他还在信中提示:“案以上两部当在史部目录类中。”1926年7月27日将“书目中可用之处”抄出后,就让章廷谦将这两部书还给北大图书馆了。然而,在此不久之后,鲁迅去了厦门,以后又去了广州。他做成《〈游仙窟〉序言》,已是1927年7月7日。1927年7月8日《鲁迅日记》记载:“上午寄章矛尘信并《游仙窟》序一篇,又本文一卷。”此序确实不到700字,却系学术研究之结晶,在对作者张文成即张族鸟的生平及“传于今者”的其他“诚亦多诋诮浮艳之辞”的著作作了考证之后,就《游仙窟》的来龙去脉以及章廷谦的标点、校辑之意义作了简明扼要的阐述:

《游仙窟》为传奇,又多俳调,故史志皆不载;清杨守敬作《日本访书志》,始著于录,而贬之一如《唐书》之言。日本则初颇珍秘,以为异书;尝有注,似亦唐时人作。河世宁曾取其中之诗十余首入《全唐诗逸》,鲍氏刊之《知不足斋丛书》中;今矛尘将具印之,而全文始复归华土。不特当时之习俗如酬对舞咏,时语如(目兼)(目舌)嫈嫇可资博识;即其始以骈俪之语作传奇,前于陈球之《燕山外史》者千载,亦为治文学史者所不能废矣。

章廷谦校点的《游仙窟》付印之后,仍然在鲁迅的不断关注之中。那时候章廷谦在杭州,书是由李小峰的北新书局在上海印的,所以,1928年3月6日,鲁迅在给章廷谦的信中说:“《游仙窟》不如寄来,我可以代校。”并在同一信中,又说到书的封面:“《游仙窟》以插画为书面,原是好的,但不知内有适用者否?”在“代校”的过程中,鲁迅随时发现或想到什么,都及时向章廷谦提出,并为他出主意。例如1928年3月31日的信中,鲁迅说:“《游仙窟》事件,我以为你可以作一序,及周启明之译文,我的旧序,不如不用,其中材料,你要采用便可用。至于印本,我以为不必太讲究;我现在觉得,‘印得好’和‘新式圈点’易[是]颇难并立的。该《窟》圈点本印行后,既有如许善本,我以为大可以连注印一本旧式装订的阔气本也。但圈点则无须矣。”关于俞曲园老人所见的是否《游仙窟》之全本的疑问及其“考据亦不见出色,我以为可不必附了”的建议,也都是在“代校”的过程中提出的。

此书之印刷也是好事多磨。1928年10月12日,鲁迅写信给章廷谦说:“《游仙窟》初校后,印局同盟罢工,昨天才又将再校送来,还要校一回才好。该印局字模,亦不见佳。”以后一拖再拖,鲁迅几次催促李小峰,也不见有什么效果,他知道郑振铎也在排印此书,又见《文学周报》大讲《游仙窟》,以为章廷谦校点的本子必定落后了,谁知在他正感到无奈并为之叹息之时,李小峰将五本北新版《游仙窟》的样书送到鲁迅手上,这真可谓是给了鲁迅一个意外的惊喜,他于1929年3月15日写信给章廷谦说:“……不料现在北新本居然印行,郑公本却尚未出世,《文周》之大讲,一若替李公小峰登广告也者。呜呼噫嘻,此实为不佞所不及料,而自悔其性急之为多事者也。”如此这般,其心情之变化、情绪之起落简直就像对待自己校辑的著作一样。