叶公平

近代来华作家、学者翻译了不少中国的著作,也写了大量关于中国的书。他们在翻译和写作过程中常常会在语言文化方面或者对实际情况的了解方面,从中国人那里得到大量帮助。在很多情况下,可以说,如果没有中国人的帮助,这些近代来华人士的翻译或著述就很难完成或者质量会大打折扣。鲁迅和季羡林日记中都提到艾克 (又名艾锷风,Gustav Ecke),据季羡林后来回忆说他不懂中文,季羡林的这个说法不太可信,但是可能艾克在清华大学教季羡林德语时中文水平确实很有限。但是艾克却写了世界上第一本关于中国家具的学术专著,艾克在写作过程中得到杨耀等中国人的很多帮助。瑞典艺术史学者喜仁龙40岁左右才开始研究中国艺术,中文水平很有限,在研究和翻译著述的过程中得到杨周翰等中国助手的很多帮助。王世襄说外国人用英文所写的关于北京鸽哨的著作对中国古代文献的理解反而比中国人的著述中的理解更加准确,原因不是外国人的中国古文水平更高,而是他们更愿意向中国的内行高人求教。英国著名艺术史学者苏立文的中国妻子吴环和瑞典汉学家马悦然的中国妻子陈宁祖都曾在他们的翻译、研究和著述过程中给予他们巨大的帮助。赛珍珠的翻译和著述过程也证明了这一点。

赵雅南

赛珍珠虽然自小生活在中国,但是在她生长的年代,中文不受重视,大多数传教士学习汉语和中文的目的不过是把汉语和中文当做传教的工具而已(王赓武教授语)。

赛珍珠虽然在晚年的回忆录中声称她小时候在镇江曾经跟一位孔先生学习儒家经典。但是对于她父母为什么会请一位儒家学者教她中国经典,她一直没有提供令人信服的解释,况且她的父母并非那种痴迷于中国文化的人。赛珍珠的同时代人杨步伟在自传中提到她早年在上海就读的中西女塾时说:“我的同学大多是来自基督教新教徒家庭或为外国公司工作的商人家庭。外国女孩当然不会上我们的学校,因为她们上外国人为外国孩子开办的学堂,目的是为了在成长过程中不谙中文读写。”(《赵元任全集》第15卷上册页93)有意思的是,杨步伟的自传最早还是在赛珍珠的建议下写作并且由赛珍珠的第二个丈夫经营的出版公司出版的。

而根据1934年2月26日晚章伯雨写的《勃克夫人》一文,赛珍珠1934年在南京时,“家里请了一位教中文的老塾师,这位老塾师教了她好多年的中国文学,现在仍在她的家里,每天教读她的五龄次女”。根据章伯雨1934年译的赛珍珠1930年代早期写的自传,赛珍珠在该自传结尾时说:“我抱歉,我好像没有想到别的什么事情好写,只是我有两个小女儿。一个是在学校里,一个五岁了,是陪着我们住在家里。她每天跟着她的老中文塾师学习读写中文。这位老塾师当了我的中国文学教师好多年了。”赛珍珠在她1930年代早期尚未返回美国定居时所写的这篇自传中从未提及她小时候曾经在镇江跟孔先生学中国经典。而胡愈之的弟弟胡仲持在《文学》1933年第一卷第五期发表的《〈大地〉作者赛珍珠重来中国》也说:“她后来同卜克教授到南京金陵大学任课,在课余之暇学习中文,研读 《红楼梦》、《水浒》、《三国》等中国小说。”而当时赛珍珠居住在南京,南京离镇江很近,当时身边熟悉赛珍珠早年生活的人肯定有不少,因此她这时写的自传更加可信。

另外根据1940年代早期国民政府教育部编辑的《专科以上学校教员名册》第二册,页三七四(1971年10月台湾传记文学出版社影印出版),章伯雨,1909年生,安徽来安人,金陵大学农学士,曾任金陵大学助教、讲师、副教授,专长科目是农村社会经济及农业教育。据《南京农业大学史志》页89及90,章伯雨曾任金陵大学农学院农业推广部教员及农业专修科主任。据《中国农业经济教育史》页71,章伯雨1953年任南京农学院教授。我们知道赛珍珠丈夫卜凯长期在金陵大学任教,赛珍珠也长期居住在金陵大学,因此章伯雨的叙述应该是可信的。胡仲持(笔名宜闲)是中国较早在《东方杂志》等刊物上介绍翻译《大地》的人,胡仲持的叙述应该不是空穴来风。当赛珍珠晚年在美国写回忆录时,熟悉她早年生活的人大多已经凋零,即使有极少数还活着,也生活在中国大陆,而当时时值冷战高潮,中美对立,根本无法找人对证。赛珍珠写

回忆录也就无所顾忌,信笔挥洒,有意无意的为她早年生活增添传奇色彩,同时也等于是向费正清等瞧不起她的中国通们宣示:“你们算什么,我小时候就打下了汉学童子功!”赛珍珠在她早年写的自传中倒是提到了她的中国老奶妈。客观地说,不少在中国长大的传教士子女倒是会说中国话的,传教士林查理(Charles Henry Riggs)的长子Fred W.Riggs从小跟他家的福州阿妈的儿子一起玩耍,学会了说一口流利的福州话(http://www2.hawaii.edu/~fredr/autobio1.htm#1)。但是他们的中文阅读能力大多不好。复旦大学英语系退休教授孙骊在《外语教育往事谈(第二辑)》页123提到加拿大传教士文幼章(James G.Endicott)时 说:“他 本 人 的语言能力又极能引起学生学语言的兴趣,因为他除母语之外还能讲一口流利的四川话。如果不看见人,还真会以为是一个四川人在讲话。我对此非常好奇,有一天课下见他在读学生的壁报,以为他读中文与讲中文一样行,就随便问问他怎么学的中文。他说他讲四川话行,因为是吃四川奶娘的奶长大的(他的父亲曾长期在四川传教),但读中文就不具备同样的能力,只能半读半猜。我当时当然并不懂什么语言与文字的差异,听到这一回答颇感奇怪,也使我多少知道一点学语言的复杂性。”根据这段叙述,我们可以对传教士子女的中文能力略见一斑。

那么这位在南京教了赛珍珠好多年中国文学的老塾师到底是谁呢?

既然教了赛珍珠很多年中国文学,并且还被聘请教赛珍珠的次女,那么这位老塾师一定是教得很好了,否则不会长期聘用的。

1949年至1950年金陵大学哲学系教授芮陶庵(Andrew T.Roy)夫妇在他们的朋友金陵女子大学教师Eva Spicer的推荐下聘请大概已经70余岁的老先生赵雅南教他们的两个儿子中文。赵雅南当时大约已经教了外国人40年中文,并且也教过Eva Spicer。在Suping Lu编辑的一本英文书Terror in Minnie Vautrin’s Nanjing: Diaries and Correspondence,1937 -38(Urbana:University of Illinios Press,2008)中的金陵女子大学难民营管理人员集体照片中站立的第二排右起第三人就是赵雅南,图片说明上说是Mr.Djao,而Djao也是“赵”罗马化拼写的一种方式。书中的索引部分简略地提到这位Mr.Djao,并声称他是金陵女子大学教师Eva Spicer的Private language tutor(私人语言教师)。赵雅南不是金陵大学的教师,也不是金陵女子大学的教师,他是位自由职业者,专门教外国人汉语和中文,他不会说英语,大概也不懂英语,他教外国人汉语和中文用的是直接教学法。近60年之后,芮陶庵的长子回忆起他来,还说他是一位优秀的教师。芮陶庵的两个儿子后来成为美国大名鼎鼎的中国通。一位是著名的中国古代文学研究者和《金瓶梅》翻译家芮效卫(David T.Roy),另 一 位 是曾经担任美国驻华大使的芮效 俭(James Stapleton Roy)。赵雅南告诉芮效卫,他曾经帮助赛珍珠翻译过《水浒传》。赵雅南说赛珍珠能够阅读一些中文,但是却依靠他把《水浒传》口头翻译成现代汉语,然后她自己再看原文,然后翻译成英文。

根据以上资讯,我们可以推断,这位在南京教了赛珍珠好多年中国文学的老塾师很可能就是赵雅南。首先教了赛珍珠自己好多年中文,后来又被聘请教她次女中文,说明这位老塾师教得很好。而塾师翻译成英文恰好是private tutor或private teacher。另外赵雅南在1949年时已经70多岁了,并且已经教了外国人汉语大概40年了,那么他在1930年代早期教赛珍珠次女时说是老塾师,当之无愧。根据芮效卫教授的说法,赵雅南是专门依靠教外国人汉语为生的自由职业者,而且本人不说英语,他怎么会认识赛珍珠,并且还帮助赛珍珠翻译过《水浒传》呢?那一定是他曾经在赛珍珠家里教过汉语了。

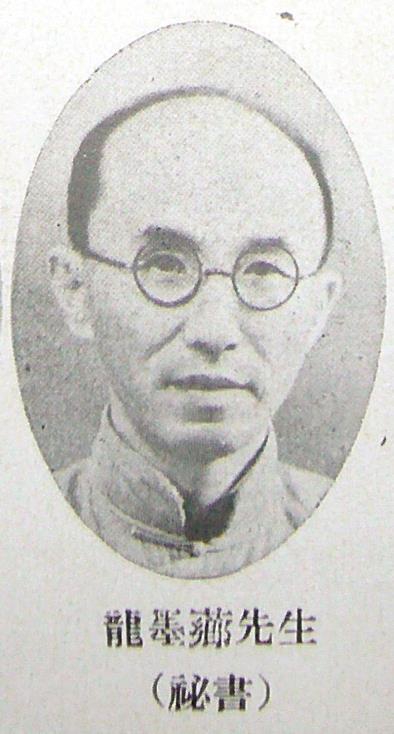

龙墨芗

过去有人认为这位老塾师是龙墨芗,但是龙墨芗是金陵神学院的专职秘书。而章伯雨和赛珍珠早期自传提到的老塾师不但教过赛珍珠很多年中国文学,并且每天还教赛珍珠五岁的次女(养女Janice)读写中文。根据龙墨芗子女的说法,龙墨芗是金陵神学院的专职秘书,是不可能去做一个每天教五岁小女孩中文的老塾师(而塾师一般是指专职私人教师)的。

不过龙墨芗确实是赛珍珠的一位中国合作者。笔者的友人姜庆刚先生最近发现了1935年11月9日南京《中央日报》文学周刊上刊载的一篇龙墨芗写的《英译〈水浒传〉序》。在该文结尾时龙墨芗说:“我的学识与经验俱感缺乏,今勉应卜凯夫人(即赛珍珠,叶公平注)之约,助译此书,我自己常怕不能胜任,幸有邵仲香(即邵德馨,叶公平注)先生肯牺牲精神,代为校正。又幸亏卜凯夫人擅长文学,所以才没有发生困难。惟其中尚有谬误之处,至希海内外读者不吝教正。”

赛珍珠在其英译的All Men are Brothers导论中也提到Mr.M.H.Lung,并且称其为 合 作 者(co-worker)和 老 师(teacher)。龙墨芗如果用当时盛行的威妥玛拼写法并且根据西洋习惯把姓放在名字之后,就是Mo Hsiang Lung,名字再用首字母缩写就成了M.H.Lung。有人可能会因为赛珍珠在此处称龙墨芗是老师,就认为赛珍珠早年自传中的曾经教过她多年中文并且当时还每天教她的五岁的养女中文读写的老塾师是龙墨芗。其实凡是对人有所教益和帮助的人,都可以被称为老师的。估计赛珍珠之所以会认识龙墨芗大概跟她父亲赛兆祥有关。赛兆祥晚年一直在金陵神学院任职。胡仲持1933年7月15日在为开明书店1933年《大地》中译本写的译序《评〈大地〉》中也提到帮助赛珍珠搜集中国小说史材料的中国朋友龙墨芗(参看《赛珍珠评论集》页27)。

龙墨芗在抗战时西迁四川,穷困潦倒,曾经写信向赛珍珠求助,但没有收到回音。

邵德馨

赛珍珠的第三位中国合作者是邵仲香,又名邵德馨。笔者已经有专文谈他。日军侵入南京时,邵德馨和赵雅南都留在南京。章开沅《天理难容:美国传教士眼中的南京大屠杀》里面多次提到金陵大学农场主任邵德馨,不过因为邵德馨名气不是很大,该书又是多人翻译,有时把Shao Tehhsing翻译为邵德星,有时又翻译为邵铁兴。旧的西方文献中提到朱德一般都用Chu Teh,旧时用Teh来拼写“德”是很常见的,另外林语堂的《当代汉英词典》说馨既可以读“Shing(Xing)”,也可以读“Shin(Xin)”。现在很多人说普通话还是分不清 “ing”和“in”的读音。而且姜庆刚发现的金陵大学农学院教员名册上有邵德馨,旁边注的英文是Shao,T.H.。

邵德馨与陶行知是金陵大学校友。后来他帮陶行知办过晓庄师范。晓庄师范被查封后,邵德馨回到金陵大学。《陶行知全集》有多处提到邵德馨(邵仲香)。1934年陶还写信给邵请他在金大咨询林业专家关于苗圃方面的问题。1981年6月24日邵仲香给南京市政协编辑的《史料选辑》写了篇《我所了解的南京金陵大学农学院》,后来发表在《史料选辑》第三辑上。由于那时还不方便对卜凯和赛珍珠做比较客观公正的评价,所以邵的文章中没有提到他们。邵在该文中提到他是金陵大学农科第一届学生,对金陵大学农学院的所作所为还是语多肯定。姜庆刚帮我找到了署名Shao Teh-Hsing与Pearl S.Buck的 《农 民 老 王》(“Lao Wang,the Farmer”,发表在《教务杂志》[The Chinese Recorder]1926年4月号)和Shao Teh-Hsing(即邵德馨)著,Mrs.J.L.Buck(即卜凯夫人赛珍珠)英译的《老王的老牛》(“Lao Wang’s Old Cow”,发表在《教务杂志》1932年2月号)。据姜庆刚说他曾经见到过该文的中文版。另外姜庆刚还在民国二十年5月15日的《金陵大学校刊》上找到了一篇邵仲香写的《艺术化的老王》。另外,姜庆刚还帮我在《农林新报》上找到了很多邵仲香写的小文章,从这些文章看,邵仲香的白话文写得很不错。最近出版的《上海圣约翰大学》中收录的圣约翰大学农学院教员名册上也提到邵仲香。《鼓楼区志》《南京人物志》和《南京农林人物志》上有他的小传。据《南京农林人物志》说:邵德馨“在金大执教十五年,有多次出国深造机会,每次都推荐别人,受到赞许”。

(作者为常州工学院艺术与设计学院讲师,本文为教育部人文社会科学研究青年基金项目“近代来华艺术史学者研究[15YJC760117]”阶段性成果)