孙猛

长安往西,“沙漠丝路”,一队队骆驼跋涉在滚滚黄沙之中,行旅人为我们在通往西域的交通的咽喉锁钥留下了许多珍本遗书。长安往东,“海上丝路”,一艘艘舳舻颠簸在滔滔波涛之上,航行者为我们在大洋彼岸的东瀛岛国留下了不少佚存汉籍。今日,我们把西传途中的敦煌遗书跟东传日本的汉籍西东贯通,一幅地球格局的传播中华文明的历史图画呈现在我们面前。

两条传播中华文明的“丝路”

先看几个有趣的例子。

《王勃集》,敦煌文献S.0555有佚诗,日本今存有初唐钞本。

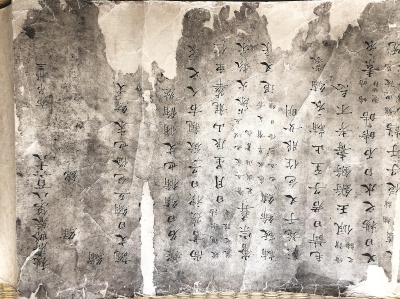

隋代小学家智骞《楚辞音义》,敦煌文献P.2494,隋代写本。存八十四行,凡释《离骚》经文一百八十八、注文九十六、二百八十三字,是研究《楚辞》以及王逸注的珍贵文献。此书被《文选音决》所

引,四条(《吴都赋》一条,《离骚》两条,《招隐士》一

条),见日本古钞本《文选集注》残帙。

马仁寿《开蒙要训》,一部蒙学读物,在敦煌文献中,其件数仅次于《千字文》,敦煌 本 《杂 抄》 (P.2721a):“《开蒙要训》,马仁寿撰之。”成书于日本宇多天皇宽平三年(891)的《日本国见在书目录》也著录了此书。

《正名要录》,一部规范文字书写、使用的“字样书”著作。今存敦煌文献S.0388残卷,同时见于藤原佐世《日本国见在书目录》,而且被跟他的同代人日本僧昌住所撰、成书于昌泰年间(898-901)的《新撰字镜》所引用。

此外,还有 《王梵志诗》《老子化胡经》 《兔园策府》《文馆词林》《琱玉集》《游仙窟》等,也同存于敦煌文献和东传日本的汉籍。

日本著名汉学家川口久雄在提到这个现象时说:“且不论,这些书,当时的日本人读到什么程度,但它们同见于唐末鸣沙石室的遗书和王朝秘府藏书,这点令人寻味。”

确实,我们不妨“寻味”一下:以长安为中心,大致分别距离敦煌、奈良(京都)两地两千公里。同一部书出现在相距四千多公里的敦煌和奈良(京都),这生动地说明了中华文明的强大的魅力与影响力。

再进一步“寻味”一下:长安往西,“沙漠丝路”,一队队骆驼跋涉在滚滚黄沙之中,行旅人为我们在通往西域的交通的咽喉锁钥留下了许多珍本遗书。长安往东,“海上丝路”,一艘艘舳舻颠簸在滔滔波涛之上,航行者为我们在大洋彼岸的东瀛岛国留下了不少佚存汉籍。今日,我们把西传途中的敦煌遗书跟东传日本的汉籍西东贯通,一幅地球格局的传播中华文明的历史图画呈现在我们面前,生动而壮观,令人感动不已!

这里我想说的是,今天我们所讲的 “丝路”,无论是“沙漠丝路”也好,还是“海上丝路”也好,应该既是沿线各国经贸往来的通道,也是文化往来的通道,是传播先进的中华文明的通道。

1877年德国地理学家费迪南·冯·李希霍芬所创建的,形象、贴切得无以替代的“丝绸之路”这个词语,本来的意思确实指两汉时中国与中亚、印度之间沿线各国经贸往来的重要通道。其“丝绸“借指中华物质文明,但是沿用至今似乎已经不仅仅局限于物质,而是涵盖了中华物质与精神文明。

有的学者提出了“书籍之路”的概念,撰文说明“丝绸之路”与“书籍之路”的区别,把“丝绸之路”的“丝绸”直解为“丝绸”,用“书籍之路”代替了“海上丝路”,颇有创意,然而,“海上丝路”应该包括物质、精神两方面,似乎还是用“丝路”为好。

经由“海上丝路”流传到日本的,除书籍、书迹之外,还有礼器、乐器、武器、食器、文房具、游戏具、测绘器具、饰物、织物、药物等,这些都是中华文明的传播。例如,吉备真备元正天皇养老元年(717)第一次入唐,留唐十七年,归国后献书朝廷,事见《续日本纪》卷一二天平七年(735)四月廿六日辛亥:“入唐留学生从八位下下道朝臣真备献《唐礼》一百卅卷、《太衍历经》一卷、《太衍历立成》十二卷、测影铁尺一枚、铜律管一部、铁如方响写律管声十二条、《乐书要录》十卷、弦缠漆角弓一张、马上饮水漆角弓一张、露面漆四节角弓一张、射甲箭廿只、平射箭十只。”

日本人经常自称历史上的日本是“海上丝路的终点”,他们甚至称收藏有大量来自中国的国家级珍宝(当然有大量佛教经典和汉籍)的正仓院为“海上丝路博物馆”。这些说法,都体现了他们对中华传统文化的亲近与认同,绝不局限于物质,这也是提议不要以“书籍之路”代替“海上丝路”的原因之一。

当然,谈到 “海上丝路”精神文明的成果,最值得一提的无疑就是汉籍东传日本。

五百年汉籍东传简史以及几个重要问题

汉籍东传日本开始于公元五世纪之前。

从公元四、五世纪之交到九世纪末集东传汉籍之大成的、藤原佐世编撰的汉籍目录《日本国见在书目录》之成书,历史大约五百年。

五百年汉籍东传史就是一部中华先进文明的传播史。

其间,可以分为五个时期,概述如下。

五世纪之前,日本文明尚处于草昧时代。传入汉籍的第一人,虽然不是王仁,但大概是来自朝鲜半岛的归化人(“渡来人”);“王仁献书”的说法具有象征性意义。

七世纪之前,日本文明迎来曙光,代表性的历史事件是推古天皇十二年(604)圣德太子颁布的《宪法十七条》。在日本政府派遣遣隋使之前,并没有大量汉籍进入日本,引进的也不成系统,但种类增加了不少。除了儒家经典《五经》外,涉及史、子、集部的一些主要著作,实用汉籍较多。主要还是途经百济,而非直接来自中国本土。

七世纪、飞鸟时期,掌握了权力和财富的中央朝廷以及皇族、贵族为了摆脱政治、经济、文化的原始形态,开始不遗余力地全方位地汲取唐代的先进的物质文明和文物典章,其标志之一就是派遣使者赴唐,从此,真正打开了中日间直通的汉籍东传之路,汉籍主要来自中国本土。引进的汉籍不仅数量多了,而且呈现出了一定的系统性,主要的儒家经典及其注释书基本齐备,医药、历算方面几乎包含了当时流行的主要著作。

八世纪、奈良时期,政府、皇族、贵族浸沉在佛教文化、汉文化中,创造了灿烂的“天平文化”。其标志就是频频派遣遣唐使。遣使的重要目的之一就是“买求书籍”,遣唐使成了汉籍东传的主体。日本历史上集中地、大量地引进汉籍并构筑起一座规模宏大的汉籍库就在这个时期。其中,吉备真备是一位里程碑式的人物,是日本引进、收藏汉籍的奠基人;他的《将来目录》是一部记载日本汉籍东传的最早的完备的目录,可能是藤原佐世编纂《日本国见在书目录》的主要根据之一。

九世纪、平安前期,《日本国见在书目录》成书三年后、宽平六年(894),宇多天皇听从了菅原道真的建议,中止了遣唐使,遣唐活动落下了帷幕。其原因是,日本律令制出现种种矛盾和破绽,政府不堪继续承受莫大的遣唐经费开支;唐、新罗、日本商船频繁来往日本,贵族们所追求的图书珍宝已经有商人输入,不必冒险渡海;唐朝已进入末期,凋敝衰落,在平安贵族的眼里,已经失却往日的“光辉”。中止遣唐,并非从此中止吸收中国文明,但意味着一个时代的结束:以日本中央朝廷为主体的自觉地、全方位地汲取唐代文明的历史告一段落。随着“国家队”退出历史舞台,“民间队”取而代之,汉籍库得以添砖加瓦,日臻完美。

这里,有几个问题值得思考。

一、汉籍开始东传日本的准确时期,史料阙如,存疑为宜。如果希望知道一个大致的说法,可以说滥觞于五世纪之前。

稍稍展开谈一点,介绍一些研究资料,感兴趣者可以查看。

为了探明文献东传的起始年代,中日学者作了不少努力,大致有以下几个观点。

“徐福赉书”之说。推断汉籍东传始于秦汉人移民集团或更早些,凭据是徐福的传说以及所谓超古代文书 《宫下文书》。《宫下文书》是日本的“古史四书”之一,也称《富士高天原朝史》。有有关论述详见吾乡清彦《日本超古代秘史資料》(新人物往來社,1976.11)、神原信一郎《富士宮下文書の研究-日本古代史》(日本シェル出版,198?)、铃木贞一《日本古代文書の謎》(大陸書房,1971)、佐治芳彦《謎の宮下文書》(德間書店,1984)等。

“新罗收书”之说。以为汉籍东传始于公元四世纪中期,凭据是《日本书纪》卷一〇仲哀天皇九年(斯文会《日本汉学年表》列于公元四世纪中期)神功皇后征新罗“收图籍文书”的记载,详见牧野谦次郎《日本汉学史》(世界堂书店,1938.10),谷川士清《日本书纪通证》(临川书店,1978.11)。

“王仁献书”之说。以为汉籍东传始于公元四、五世纪之交[应神天皇在位年代,据斯文会《日本汉学年表》(大修馆书店,1977.7)]。静永健以为《日本书纪》卷一〇应神天皇十六年春二月条云:“是岁,百济阿花王薨。“阿花王”,乃第十七代“阿莘王”,据《三国史记》,死于公元四〇五年九月。其根据就是上引的《日本书纪》、《古事记》的记载。(《汉籍初传日本与马之渊源关系考》,《汉籍东渐及日藏古文献论考稿》,中华书局,2011.9)。

“徐福赉书”、“新罗收书”二说,所据原始文献皆非信史,对文献的解读更是见仁见智。徐福“入海”本属传说,至五代后周显德初开元寺义楚《释氏六帖》方衍化为“渡日”。至于《日本书纪》仲哀天皇九年所谓“图籍文书”的含义,语焉不详,学界众说纷纭。唯“王仁献书”之说,兼具年代、人名和书名,故列举于上。《古事记》成书于元明天皇和铜五年(712),所据乃所谓“帝纪”、“旧辞”等(原始资料群),“王仁献书”这段记录是其中之一,“千字文”等书名,小岛宪之怀疑是六世纪末人添加进中去的。所以,汉籍东传的源头,也许跟追溯日本民族的起源一样,是一个旷古之谜。

二、至少至七世纪初为止、派遣遣隋使之前,日本并没有大量的汉籍。有的学者以为当时已经有“大量书籍”进入日本,不符合史实。

三、七世纪之前,汉籍主要途经朝鲜半岛传入日本。从舒明天皇二年(630)派遣唐使起,汉籍开始多直接来自中国本土。

四、遣唐使是汉籍东传的主体,遣使的重要目的就是“买求书籍”。其中,吉备真备是一位里程碑式的人物,是日本引进、收藏汉籍的奠基人;他的《将来目录》是一部记载日本汉籍东传的最早的目录,很可能是藤原佐世编纂《日本国见在书目录》的主要根据之一。

五、日本历史上集中地、大量地引进汉籍,构筑起规模宏大的汉籍库,可能是在八世纪奈良时期;学界至今以为奈良、平安时期大量引进汉籍的观点,大致不错,但嫌笼统。

六、学界至今津津乐道的入唐僧在汉籍东传中的作用,有夸大之嫌,应该修正。

七、引进的汉籍在确立日本中央集权的国家体制以及汉文化的兴盛中起了重大的作用。

中华文明的累累硕果

五百年的文献积累、规模宏大的汉籍库,就成了藤原佐世的《日本国见在书目录》这部日本最早的敕编汉籍目录的成书基础。

《日本国见在书目录》是一部记录了日本国平安前期为止传世的汉籍的总目录,著录了一千五百七十九部汉籍,相当于《隋书经籍志》、《旧唐书艺文志》的二分之一。据我考察,《日本国见在书目录》失收汉籍,尚有约二百余部(除佛教、道教经典)。所以,到日本的平安前期为止,中国八世纪以前一半的汉籍已经东传到了日本。这确实令人惊叹不已!

汉籍是一个传播文明的载体。中国先进的精神文明借助这个载体传到了日本,使得日本摆脱了政治、经济、文化的原始形态。以天皇为首的日本贵族以及知识人以中国(唐朝)的制度、文化为楷模,建立了中央集权的律令制国家,政治制度基

本完备,经济、文化都得到了长足的发展。他们研读经典,频开讲筵,结集编书,抄录汉籍,汉文化活动,蔚为风气,汉文著者泱泱辈出,各类汉文著述琳琅满目。这些无疑就是中华先进文明在彼岸结出的累累硕果。

我们来浏览一下日本的汉文化发展史。

在日本,中国文化的展开在飞鸟、奈良时期,而其成长、成熟、分化及衰微则在平安时期。从桓武天皇延历十二年(794)迁都平安京(今京都市中央部)至文治元年(1185)源赖朝在镰仓(今神奈川县镰仓市)开幕府为止的历史时期,史称平安时期。学者把这个大约四百年的历史分为前、中、后三个时期。前期又分为两段:自桓武天皇延历十三年(794)至嵯峨天皇弘仁、仁明天皇承和(810-848)间,是为“成长期”;清和天皇贞观至宇多天皇宽平(859-898)是为“圆熟黄金期”。有的学者把前期称为“弘仁、贞观文化”,著名的日本文学史家小岛宪之则把它称为“国风暗黑时代”。十世纪起,日本迎来了藤原氏北家为代表的摄关政治和国风文化渐渐兴盛的新时期,中国文化发展史则步入学者所说的中、后期:自十世纪前半的醍醐天皇延喜、村上天皇天历(901-957)年间至十一世纪初的一条天皇长保、宽弘(999-1012)年间,是为中兴、分化期;自十一世纪后半、后冷泉天皇天喜、康平(1053-1065)始,经堀河天皇宽治后之院政期,至十二世纪后半的高仓天皇治承、安德天皇寿永(1177-1185),是为“斜阳期”。

日本汉文化发展史的分期正好比笔者上述的汉籍东传史的分期晚一个“单位时期”:八世纪的奈良时期,汉籍东传史正值“日方中天”的时候,日本汉文化则处于开始兴起的时期;到了九世纪的平安前期,当东传史步入“斜阳西移”的时候,日本汉文化才进入“成长期”、“圆熟黄金期”。汉文化属于意识形态,而汉籍则是汉文化的物质性的书面载体,前者比后者晚一个“单位时期”不难理解。

不妨看看主要的汉文著作。

属法家类的,有:天长十年(833),清原夏野等奉淳和天皇之勅撰成《养老令》的注释书《令义解》十卷;清和天皇贞观二年(860)左右,惟宗直本私撰第二部《养老令》的注释书《令集解》五十卷;醍醐天皇延长五年(927),藤原时平、藤原忠平等奉敕撰成《延喜式》。

属史书类的,有:仁明天皇承和七年(840),藤原绪嗣等奉敕撰进《六国史》之三《日本后纪》四十卷;清和天皇贞观十一年(869),藤原良房等奉敕撰进《六国史》之四《续日本后纪》二十卷;阳成天皇元庆三年(879),藤原基经等奉敕撰进《六国史》之五、日本第一部汉文实录体史书《日本文德天皇实录》十卷;宇多天皇宽平四年(892)五月,菅原道真等奉敕撰进《类聚国史》二百卷、目录二卷、《帝王系图》三卷;醍醐天皇延喜元年(901),藤原时平等奉敕撰进《六国史》之六、《日本三代实录》五十卷。

属小学、类书类的,有:空海于淳和天皇天长七年(830)编纂了日本现存最早的辞书《篆隶万象名义》三十卷,解释一万六千个汉字的音义;天长八 年(831),滋 野 贞 主 等 又 编成大型汉籍类书《秘府略》一千卷;菅原是善于阳城天皇元庆四年(880)以前撰成《东宫切韵》二十卷;僧昌住在醍醐天皇昌泰年间(898-901)撰成日本最早的汉和辞书《新撰字镜》十二卷;源顺于朱雀天皇承平四年(934)左右编成日本第一部汉和百科辞书《和名类聚抄(倭名类聚钞)》。

属医家类的,有:深根辅仁于延喜年间(901-923)撰进的日本最早的汉和药名辞书《本草和名》;丹波康赖于圆融天皇永观二年(984)奏上的日本最早的医书《医心方》三十卷。

属汉诗文集类的,总集类有:嵯峨天皇即位不久,弘仁五年(814),小野岑守等奉敕编成日本第一部汉诗集 《凌云新集》。五年后,弘仁九年(818),藤原冬嗣等奉敕编成第二部汉诗集《文华秀丽集》。淳和天皇天长四年(827),滋野贞主等又奉敕编成第三部汉诗文集《经国集》。此外,选集类有成书于醍醐天皇延长年间(925-929)、今存最早的汉诗诗句专门选本、大江维时所编《千载佳句》,一条天皇时(986-1010)藤原公任编选的《和汉朗咏集》。别集类则有:成书于元庆四年(880)的都良香《都氏文集》,成书于宽平三年(891)的岛田忠臣《田氏家集》,成书于延喜年间的纪长谷雄《纪家集》,成书于昌泰三年(900)的菅原道真《菅家文草》和成书于醍醐天皇延喜二年(903)的《菅家后集》等。

值得注意的是,以上例举的、涉及各学科领域的著述,具有四个显著的特点:

一、多“日本最早”、“日本第一部”。这既反映了学术文化的繁荣,又标志着它的成熟。

二、多“敕编”。嵯峨天皇《凌云集序》引曹丕《典论·论文》“文章者,经国之大业、不朽之盛事”,《经国集》之取名亦出于此,生动地说明繁荣、成熟的学术文化的局面是在帝王的提倡下出现的。

三、大都引载富赡、卷帙巨大。《秘府略》千卷,引书竟达一千五百余种;《篆隶万象名义》释字一万六千;《新撰字镜》收字约两万一千;《和名类聚抄》(二十卷本)收词三千三百,引书四百七十五种;《本草和名》收载药物一千〇二十五品;《医心方》引书百余种。

四、这些著述几乎都带有归纳、总结、集成、网罗的性质。惟宗直本的《令集解》是一部当时有关律令条文各种文献的集释。十世纪的最后一部格式《延喜式》,是日本的政治体制从律令国家向前期王朝国家转型的标志。《日本后纪》等正史,在“六国史”中占了四部,都是纵贯数朝历史的记载。菅原道真的《类聚国史》,类似中国《会要》体史书,据《日本书纪》等五部编年体国史归纳综合改编而成。《东宫切韵》集陆法言等十三家《切韵》之大成。《凌云新集》《文华秀丽集》和《经国集》,所谓勅编三汉诗文集,其中《经国集》不仅收录范围远溯到飞鸟时期文武天皇庆云四年(707),多达一百七十八人、一千零二十三首,文体包括赋、诗、序、策文等,还例外地收录了空海的诗作,可谓飞鸟、奈良、平安前期的优秀作品的大汇集。《千载佳句》采收唐代诗人一百五十三家七言诗句一千八十二联,乃今存最早的汉诗诗句专门选本。《和汉朗咏集》收录适宜朗咏的中日诗句八百零四则,其中入选唐代诗人二十九人、诗二百三十二首。

日本政府中止派遣遣唐使,这一中日交流史上划时代的“结束”,时在宇多天皇宽平年间。中国文化的“圆熟黄金期”、日本“国风”的最“暗黑”时期也是在宽平年间,两者绝非巧合。一个时代结束的时候,有必要给这一代作一个总结。宽平前后,正值此时。于是,在汉风鼎盛的氛围中,在帝王的倡导下,跟上述的各类著述一样,出现了一部“敕编”的,“日本最早”的,收录宏富的、带有归纳、总结、集成、网罗性质的汉籍目录《日本国见在书目录》。《日本国见在书目录》应运而生,是众多的汉文著述中的一种,是一个时代的产物,是五百年汉籍东传、文明东传的成功的总结。

无独有偶,延喜十四年(913),醍醐天皇下敕东大寺,令编撰佛教综合目录,僧圆超等集录当时佛家华严、天台、三论、法相、律五宗章疏,编成《诸宗章疏》。此目与集汉籍之大成的《日本国见在书目录》相映成辉,其背景也在于此。

回顾历史上曾经有过的辉煌的“海上丝路”,看到这些在大洋彼岸所呈现的中华文明的万千气象,令人叹为观止。

(作者为日本早稻田大学法学研究院教授)