徐世虹

一部石印本289号《居延汉简考释》,在75年的岁月中留下了劳榦、贺昌群、大庭脩三位简牍学者、中国史学者各自的学术足迹,令人忆起1931年的居延、1932年的北京、1943年的李庄板栗坳、1951年的京大人文研、1955年的同志社大学启真馆、1992年的关西大学百年会馆、2002年在大阪日赤医院病房与大庭先生的最后一见……时艰世治,学问不灭。

居延汉简一语,治秦汉史、简牍学者恐无人不晓。不过此四字所蕴含的学术史,虽有宏篇概观,却也不无补缀。

1943年,是历史语言研究所自昆明迁徙四川南溪县李庄板栗坳的第三年。史语所寓居之所,是位于距李庄镇数里的南溪望族张家大院,大院具有典型的川南古民居建筑群风格,布局谨严,功能齐备,环境幽静。史语所同人“由首都而长沙、而桂林、而昆明,展转入川,适兹乐土”,虽然用度拮据,起居简易,却得“使客至如归,从容乐居,以从事于游心广意”。(《史语所同人《留别李庄栗峰碑铭》,1946年5月)

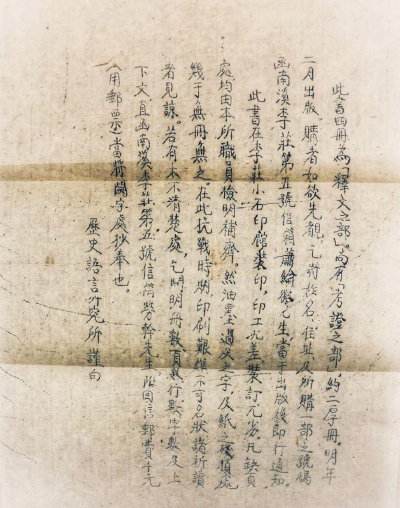

是年6月,劳榦先生所著《居延汉简考释释文之部》四卷在李庄小石印馆装印,印数300部,定价250元。1944年9月,同书《考证之部》两卷同样石印出版,印数300部,定价500元。

2017年是劳榦先生的110年冥诞,1943年至今,岁月也已流逝75载。在此75年岁月中,300部石印本《居延汉简考释》经历如何,下落如何,自然不可能逐一详悉。但是寻觅其中数部踪迹,犹可见其人其事。

1951年,由日本居延汉简研究的开拓者森鹿三先生主持的“居延汉简研究班”在京都大学人文科学研究所成立。森先生曾于是年3月撰短文《〈居延汉简考释〉在手所思》,对此书及居延汉简的出土做了简要介绍(《京都大学学园新闻》1951年3月26日)。41年后的1992年,当年研究班的成员之一大庭脩先生在《汉简研究》“研究杂纂”第6章“《居延汉简考释》的版本与劳榦来日”中回忆:“此《居延汉简考释》在日本的情况如何,有多少部传入日本,无从可知,但无疑极为稀少。我们在京都大学人文科学研究所跟随森鹿三先生开始共同研究时,森先生手中的一部是留在北京的今西春秋所送,京都周围只有这一部。”(《汉简研究》,同朋舍1992年,第312页)此书编号不详。

1955年7月,时任台湾大学教授、哈佛大学客座教授的劳榦先生访美结束返台,途经日本停留,在同志社大学启真馆作了题为“关于居延汉简”的学术讲演。讲演时置于桌面的,即是石印本《居延汉简考释》(《汉简研究》第315-319页)。

大庭脩先生保留了这次讲演的两张照片,时至今日,它已是珍贵的历史记录。2017年5月27日,日本简牍学家、秦汉史学者籾山明教授在中国政法大学以 “简牍学与古文书之间——日本研究秦汉出土文献的经验”为题介绍日本的秦汉简牍研究史时,即展示了劳榦先生讲座后与日本学者的合影照片。

1987年秋,大庭脩先生访问美国伊利诺伊大学香槟分校,在图书馆又见石印本《居延汉简考释》。该书是哈佛燕京研究所的复本,编号209号。书中有“自费正清博士处获得,不再是哈佛燕京图书馆之财产,1946.9.25”之印文。(《汉简研究》第314页)可见哈佛燕京研究所应是在此书出版后不久即行购入,此后又经费正清先生之手入藏伊利诺伊大学香槟分校。

2007年,北京图书馆出版社影印出版了馆藏四种研究汉简的印本与钞本,名《汉简研究文献四种》,四种中的第一种即是劳榦先生的 《居延汉简考释》。是书《释文》的编号首字不甚清晰,依稀似“270”号。又“历史语言研究所谨白”以另纸刻印,纸张右上有“中央图书杂志审查委员会免审证免字第二三七号”字样。中央图书杂志审查委员会是国民政府行政院依据1940年制订的《战时图书杂志原稿审查法》而设立的审查机构,该法第5条规定:“各地书店及出版机关印行图书杂志,除自然科学应用科学之无关国防者,及各种教科书之应送教育部审查外,均须一律送请所在地审查机关许可后方准发行;如所在地无审查机关,得径请中央或邻近地方之审查机关办理。纯粹学术著述不涉及时事问题及政治经济社会思想者,得不审原稿,但出版时须先送审查机关审核后方准发行。”(张静庐辑注:《中国近现代出版史料》丙编,上海书店出版社2011年影印本,第498页)

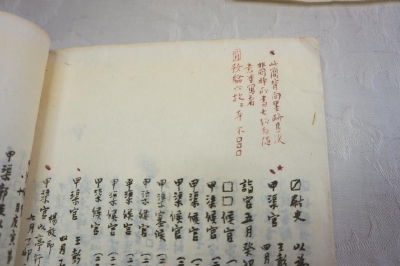

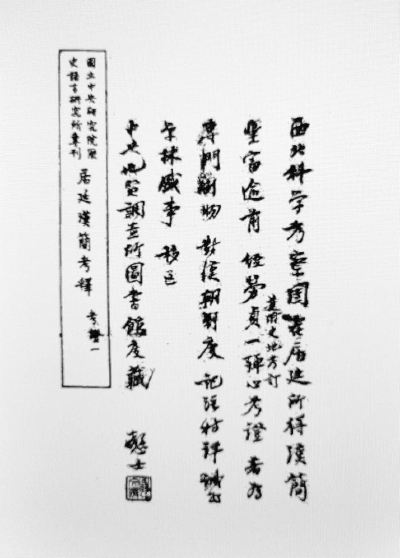

国图藏本《考证》编号为87号,第1册封面有中国近代地质学、地理学的奠基人之一,时任国民政府行政院副院长翁文灏的题字:

西北科学考察团在居延所得汉简,丰富逾前。经劳贞一殚心考证,著为专门刊物,对汉朝制度记注特详,诚为学林盛事。移送

中央地质调查所图书馆庋藏

慤士

在“劳贞一殚心考证”句旁,尚有“并附史地考订”小字之注。翁文灏与中央地质调查所,写来又是一段历史,此不赘述。

2018年9月5日,《上海书评》刊载吴景健文《柳诒徵先生旧藏〈居延汉简考释〉烬余录》,作者言“约两个月前,一则‘柳诒徵先生藏书因后人分割遗产不均被纵火烧毁’的消息在微信朋友圈广为流传,令人唏嘘不已。此后一两个星期内,劫后余生的一批柳诒徵先生旧藏便陆陆续续出现在国内某旧书拍卖网站上,更是进一步证明此前传言非虚。这一批出现在拍卖网站上的劬堂旧藏以拓本、民国诗集为主,最后大多以善价成交。而其中笔者所低价购

得的则是一本封面为红笔涂抹、只剩‘本书印三百部,第六十四号’之字样的小册,或因没有标题而未引得太多藏家注意。然查内页可知,此书实为劳榦先生1943年所著《居延汉简考释·释文三》之初版石印本。”(https://www.thepaper.cn/news Detail_forward_2384379)作者所示应是《释文》四卷中的第3册,该《释文》编号为64号。300部中的64号《居延汉简释文》以此种方式示于世人,令人不胜慨叹。

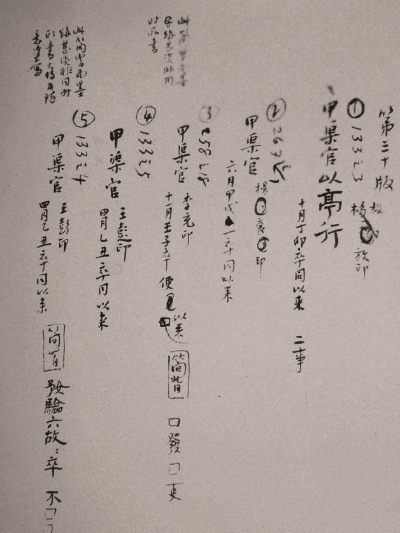

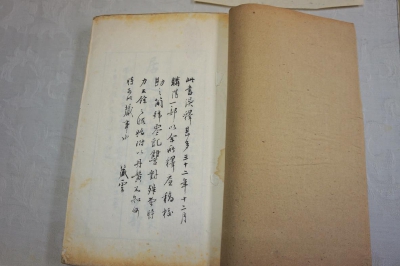

2018年11月底,笔者访学日本,学术活动结束后拜访大庭先生自宅。在先生书斋兰园墨庄得以详视大庭先生家藏《居延汉简考释》289号(下文图片凡未注明者,皆为笔者所摄)。书中首册如国图藏本,附有另纸告语,其文如下:

此书四册为“释文之部”。尚有“考证之部”,约二厚册,明年二月出版。购者如欲先睹,乞将姓名、住址、及所购一部之号码函南溪李庄第五号信箱萧纶徽先生,当于出版后即行通知。

此书在李庄小石印馆装印,印工尤差,装订尤劣。凡缺页处,均由本所职员检明补齐。然油墨过灰之字,及纸之残损处几于无册无之。在此抗战时期,印刷艰难,不可名状,诸祈读者见谅。若有太不清楚处,乞问明册数、页数、行数、字数及上下文,直函南溪李庄第五号信箱劳幹(榦误——笔者注)先生,附回信邮费十元(用邮票)当将阙字处抄奉也。历史语言研究所谨白

文中对小石印馆的印工、装订颇为无奈。此从傅斯年先生为1946年出版的石印本《六同别录》所作“编辑者告白”亦可明察:由于印刷技术可以信赖的港沪商务印书馆处于沦陷区,故不得不在后方另谋印行。史语所曾想自办一个石印小工厂,终因经费不足而作罢,“目下只好就李庄营业的小石印馆……凑成这一本,用石印印出”(参见欧阳哲生主编《傅斯年全集》第3卷,湖南教育出版社2003年,第339页)。不过在《考证》“自序”中,劳榦先生对此也表达了“自幸”之感:“李庄僻在川西,工料拙陋,讹误孔多,然此时此地能付刊行,犹深自幸也。”另,此纸无国图藏本所见审查文字,二本不同,未解何故。

289号最引人注目之处,在于扉页的题字:

此书误释甚多。三十二年十二月购得一部,以余所释底稿校勘之,简号零乱,雠对殊费时力,三余之暇,始附以丹黄。不知何时可以蒇事也。藏云

这真是治居延汉简者的因缘。藏云是贺昌群先生之字。众所周知,1931年居延汉简发现后被运至北京,同年由马衡、刘复等先生整理,次年向达、贺昌

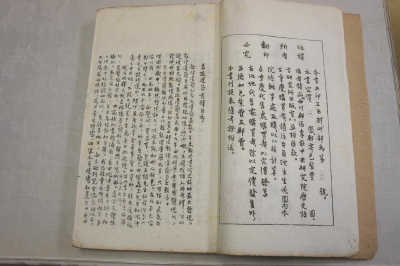

群、劳榦、余逊等先生参与整理与释读,前后长达五六年时间。贺先生的整理释读成果有《汉简释文初稿》线装稿本16册,2004年由贺先生的女儿全部捐献给北京图书馆,2005年北京图书馆出版社影印出版,精装二册。以题字可知,劳榦先生之作出版后半年,贺昌群先生即购入此书,并以手中的释读底稿加以校勘。据贺先生之女贺龄华所撰《贺昌群(藏云)生平及著述年表》(《贺昌群文集》第3卷,商务印书馆2003年,第647-679页),贺先生1941年应聘重庆中央大学历史系,1946年东归南京,1953年入京任中国科学院图书馆副馆长,故此书自应是在重庆期间购入。今比对二书,看到在“甲渠官 王彭印 四月乙丑卒同以来”简文上的眉批,笔迹、内容相同,看到被陈寅恪先生誉为“翰林字”的贺先生手迹,当年前贤于北京、于板栗坳勉力治简的情形跃然纸上,不由心生敬意。

此289号《居延汉简考释》末页有“南京泮池书社”印章,不详何以流入该社。据《贺昌群(藏云)生平及著述年表》记载,贺先生藏书有两次外流。一次是1948年举家迁至夫人原籍浙江富阳里山,此后携至里山的数千册诗文史籍全部在土改中散失;一次是1969年痛彻于同人珍藏的书籍竟然作为废纸卖与废品收购站,遂写信给杜甫草堂,愿将有关杜甫研究的汉唐间典籍捐赠草堂,以免厄运,此后成都图书馆接受了贺先生近三千册函的捐赠书籍。大庭先生购入此书的经过,在他的绝笔遗稿《留存在木片上的文字——中国木简的世界》结语“书与人与木简”中有简要记述:“从伊利诺伊回来一二年后,偶然在东京的书店发现这一文物在目录之中,于是入手,编号为289号。以我的经验而言,书籍是相隔50年才从眼前一过,如果当时不决断,就将永远无关。”(2003年,第164页)可知大庭先生大致是在1990年前后年购入此书,书由东京文德书房售出,售价为34000日元。贺昌群先生1943年购入的《居延汉简考释》,近50年后入手于日本汉简研究学者大庭脩先生,这不能不说是一个奇缘。

大庭先生书斋另藏有上海商务印书馆1949年出版的铅印本《居延汉简考释释文之部》第二册。此书原为两册。1951年9月,大庭先生在京都南禅寺福地町偶遇藤枝晃先生,第一次听到“居延汉简”之语并受到加入京大人文研汉简研究班的邀请。当年冬天,大庭先生通过长途电话向东京文求堂订购了此书,次年加入人文研的研究会。此书价格20元,是当时月薪的四分之一。大庭先生是向学校借钱购买的此书,而还款则来自翌年婚礼上的同事礼金。40余年后大庭先生在《汉简研究》“书后私语”写道,“是将此书入棺还是留存世上,这是经常考虑的问题,只是目前还没有结论”,足见对此书的看重。而据《留存在木片上的文字——中国木简的世界》“结语”与博子夫人的“后记”所述,大庭先生已于2002年10月20日在病榻与博子夫人约定,第一册与己相伴永远(原文为“入棺”——笔者注),第二册与妻子相伴永远(第164、185页)。约定后仅月余,11月27日大庭先生病逝。

今次在大庭先生书斋寓目此书的第二部,书已泛黄,纸张脆薄,外裹以素笺,书“博子用”三字,捆扎素笺的线绳外形完好,然而取拿时一触即碎,想必自约定后此书一直静置未动。在得知第一部已于16年前随大庭先生火化后,一时动容。笔者1989年留学关西大学,受业于大庭先生,同时也得到博子夫人的亲切关照。1989年日本改元平成,至今平成已历三十年,NHK播放的专题节目“平成史”正在历数大事。而在此平成三十年之际,详知大庭先生自用铅印本《居延汉简考释释文之部》的一二册之别,又如何令人不感叹学者的执着、世间的真情。

一部石印本289号《居延汉简考释》,在75年的岁月中留下了劳榦、贺昌群、大庭脩三位简牍学者、中国史学者各自的学术足迹,令人忆起1931年的居延、1932年的北京、1943年的李庄板栗坳、1951年的京大人文研、1955年的同志社大学启真馆、1992年的关西大学百年会馆、2002年在大阪日赤医院病房与大庭先生的最后一见……时艰世治,学问不灭。

林甘泉先生在为《贺昌群文集》所作的序言中,以清人戴震“学者当不以人蔽己,不以己自蔽,不为一时之名,亦不期后世之名”概括贺先生一生的治学精神,喧嚣浮华之下,斯言尤当引以自律。

感谢吉村昌之、大庭利子、闫振宇、舒哲岚为本文提供的帮助,感谢郭永秉教授、博士生黄巍的指正。

(作者为中国政法大学法律古籍整理研究所教授) ■