本报记者 郭超豪

在纵横交错的城市版图中,位于青浦区徐泾镇东部的徐民路对大多数上海人来说,是一个陌生的名词。几年前,这还是一条名不见经传的乡村小路——路面坑坑洼洼,两边堆满渣土、垃圾是它的常态。附近居民说,这里一到晚上就“黑灯瞎火”,除了土方车,几乎没有行人和车辆愿往这条路走。

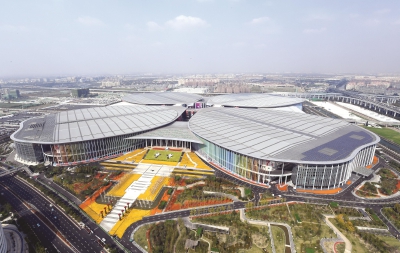

随着西虹桥商务区的建设和进博会的召开,“灰头土脸”的徐民路终于与它的使命相逢。作为国家会展中心(上海)西面重要的交通纽带,这条东至诸光路、西临华徐公路,全长2237米的重建道路,被着力打造为兼具城市生活与交通功能的景观大道。进博会召开期间,“四叶草”悄然盛放,广迎四海宾客,蜿蜒向前的徐民路恰如一座阶梯,承载着人们的美好愿景,通往中国与世界友好贸易的广阔未来。

曾经让居民避之唯恐不及的渣土路,如今成了散步的好去处

焕然一新的徐民路,从简易的乡村道路变成了一级公路。如今行驶在平整、宽敞的柏油马路上,最大的感受就是“简约”。蛛网般密集的架空线已经入地,再加上繁杂的各类标识杆柱整合为统一的多合一立杆,虽然徐民路部分地段尚在施工,整体统一的风格已初露端倪。

距离进博会的落幕已经一月有余,这一路段仍在马不停蹄地推进桥梁改造、新排雨污水管线及其他市政管线,同步推进的道路绿化、照明、标志标线等道路附属工程也正处于“进行时”。中间隔离带上,每隔一段就能看到“品”字型的绿化花篮,种植的观赏植物郁郁葱葱,红绿相间的枝叶搭配缤纷绚丽的花朵,为白色的隔离带增色不少。而路边正在施工的多合一立杆有的正在准备起吊,有的已经立了起来,黑色的灯杆上则安装上了横杆。

现场施工人员告诉记者,这种集路灯、指示牌、监控头、信号灯等多种功能的多合一立杆,采用的是“一杆一策”:哪根杆子上装什么,事先都有安排,因此乍一眼看去风格统一,细节却有些微妙差别。

道路的新旧面貌折射城市的发展变迁,徐民路只是其中一个缩影。随着国家会展中心(上海)周边及全市重点保障路段架空线入地和合杆整治任务于今年完工,从“四叶草”望去,上海的城市天际线和道路将变得更加简洁有序。

这种直观感受的背后,是各部门在进博会前夕历时三个月的奋战。记者了解到,国家会展中心(上海)周边,架空线入地工程共整治完成道路18.38公里,道路上方架空线入地90余公里,剪除黑缆18865米;拔除杆件960根,四条已建道路的七个路口改造前杆件359根,合杆后为169根,减少52.9%;徐民路、蟠和路、龙联路合杆新立综合杆件217根。

附近居民沈志军清晰地记得,徐民路架空线入地进入最后冲刺阶段时,清晨六点多,就能看到工人在诸光路徐民路交叉口拉起警戒线。施工方透露,仅8月7日一天就拔除了60余根13米高的电杆,以确保工程在第二天全部完工。

“我们感触最深的是原来家里只要开窗,家具上很快就蒙上一层薄薄的灰尘。”沈志军说,“进博会后,路边的渣土和垃圾不见了,居民掩鼻避让的地方成了饭后散步休闲场所。不仅徐民路的状况大大改善,整个地区的周边环境也大幅提升。”

青浦区第一座地铁站建成后,人流量最高达到每天近20万

徐民路东侧连接着青浦区第一座地铁站——2号线西延伸段的起始站徐泾东站。进博会期间,这里每天进出站人数近20万,是平日的三至四倍之多,但整个车站却有条不紊、井然有序。作为进博会公共交通的 “主力军”,徐泾东站今年着力改善车站环境、优化客运组织及提升服务能力等方面,完美通过了“大考”,在全球各国宾客面前展现了上海风采。

时钟拨回2010年3月16日,地铁2号线西延伸段通车,徐泾东站正式启用,自此改写了青浦没有地铁站的历史。当时,徐泾东站的建设被视为强化中心城核心区对外辐射功能的举措,可以加强青浦区与核心城区及长江三角洲的联系,进而促进青浦区的新一轮发展。然而,2014年国家会展中心(上海)建成,徐泾东站站台容量并没有考虑到巨大的展览人流,加之2号线运力有限,种种问题逐渐暴露。2015年,总人数不到20万人的医博会就曾让这一地区的交通处于瘫痪状态。

据介绍,今年6月上旬开始,徐泾东站先后完成了服务设施改进、渗漏水整治、厕所改造、房建整修、梯级清洗、新增VRV及人工售票调整等项目,同时根据要求实施了公安指挥点、6号口防汛改造、智慧消防以及6、8、9号出入口及相应风井、直升梯装饰面改造等10多个项目。

为解决距离“四叶草”较近的6号口防汛安全隐患,徐泾东站对6号口外防汛台阶重新施工,形成水流坡度;在靠会展中心绿化栅栏侧加砌隔水墙;增设排水槽、永久性集水井及排水泵等设施,避免低洼区域雨天出现积水现象。同时,对该站6、8、9号口和相应风井、直升梯装饰面进行美观改造,装饰整体效果与展览馆“四叶草”结构造型相呼应,提升了整体形象。

进博会期间,徐泾东站按开幕日、专业日、公众日客流特征全面细化客运组织方案,同时根据乘客的实际需求,结合现场位置踩点,增设了包括公交站点、出租车乘车点等位置的出入口引导标识,并对大部分导向标识进行了更新,采用不同于之前的底色,以图形为主,配以简洁明了的文字说明,清晰而形象,更方便乘客查看。同时,对部分出入口自动售票机布局、数量进行了调整,在站厅部分区域增设人工售票窗口,提升车站售票能力,大幅缩短现场售票排队等候的时间。

“方便那点事”历来是公共交通枢纽的“痛点”,人满为患、脏乱差是人们对地铁厕所的一贯印象。但徐泾东站的厕所却获得了上海“最美厕所”称号,“美”在干净整洁,更“美”在贴心便民。徐泾东站相关负责人坦言,为使厕所空间更大、环境更优、服务设施更人性化,徐泾东站今年对站内的厕所进行了大规模改造:拆除原有站内公共厕所,新建男厕所、女厕所、第三卫生间各一座。改造后的男女厕所较原来的厕所空间更大,坑位数量有所增加,环境也较原先更优,同时还增设了低位洗手池。新建的第三卫生间内则设有育婴台、无障碍扶手等人性化设施,方便特殊人士使用。

随着西虹桥商务区的开发走向深入,更多的“徐民路”被拓宽或重建

徐民路旧貌换新颜,也是整个西虹桥商务区脱胎换骨的写照。

2010年前,徐泾镇东部这片偌大的土地,还是静悄悄的老工业区。随着西虹桥商务区的开发被提上议事日程,这里一度成为了热火朝天的大工地,一条条像徐民路这样的道路被拓宽或新建。“举全区之力,决战西虹桥”,是当时青浦区下的决心。

2010年12月,国家会展中心(上海)项目宣布落户青浦,计划三五年内形成一个数倍于“广交会”规模、超越德国汉诺威的世界最大会展综合体。此后,青浦划出了对接“大虹桥”战略的19平方公里西虹桥商务区。16.5平方公里在徐泾镇,2.5平方公里在华新镇。但实际上,西虹桥公司最初“手里没有一亩土地”,因为被划定的范围基本是已开发的老工业区。

也就是说,西虹桥商务区建设,是一场彻头彻尾的“土地二次开发”,首先面临的就是紧迫而艰巨的动拆迁任务。其中,80%是“拆”企业,20%是“拆”违法建筑。

2011年9月起,国家会展中心(上海)的原址上,300多户居民在一个季度不到的时间内完成动迁,项目如期开工;一年后,附近罗家小区400多户居民又在四个月内完成动迁……西虹桥公司负责人告诉记者,从公司成立至今,“时不我待”“只争朝夕”的担当意识和奋战状态,就已在他们脑海中根深蒂固。

在青浦区迎进口博览会200天行动计划中,西虹桥商务区要完成的配套建设与环境整治工作任务共82项,总投资约56亿元。对标高标准,攻破“疑难杂症”,西虹桥商务区严格按照“一项目、一专人、一方案”的要求,逐一排定“时间表”“任务单”“路线图”“责任书”,推动各项保障工作落实落细。

经过了进博会的 “高压”测试,西虹桥商务区也在深入思考能从进博会中留下些什么、延伸些什么、拓展些什么。西虹桥公司规建部部长岳宜宝博士告诉记者,着眼于完善城市功能配套的需要,西虹桥商务区重视“产城融合”的发展战略,立足“以会展为中心、以商务为主、商业为辅”的产业布局思想,推动形成“一核三区”的产业空间布局,其中“一核”为国家会展中心(上海)以及配套产业集聚区,“三区”为西部总部基地与现代金融服务业产业集聚区、北部蟠龙文化休闲与创意产业集聚区、南部特色居住产业集聚区,西虹桥商务区将全力打造成一座会展之城、科技之城、文化之城、产业之城、生态之城和宜居之城。

京东、唯品会等电商巨头纷纷把目光投放到了西虹桥商务区,谋划在此打造长三角新型电商生态集聚中心。一批目光敏锐的企业、产业与平台也已经或正在向西虹桥商务区聚集,形成一批实力雄厚、富有活力的高端产业集群。此外,西虹桥商务区拟与商务部的中国服务贸易协会签订合作协议,在中国服务贸易协会的助力下引入国际贸易服务组织、海外贸易服务机构和海内外贸易企业,政策的导向将吸引更多优秀的企业聚集于此。

马路人物

曾经的徐民路坑坑洼洼 于是方爷爷做了一件事

从国家会展中心沿徐民路向西约两公里,有一所徐泾小学。每天上下学时,一个年过七旬的身影总是风雨无阻地出现在路中央,守护着学生的安全。他是孩子们口中的“方爷爷”,也是徐民路附近居民心中的“活雷锋”。

今年72岁的方伟平,是从市区搬来的“新徐泾人”。2011年,他的孙女从幼儿园毕业,进入徐民路上的徐泾小学就读。一年前刚落址于此的徐泾小学共有2000多名学生,因地处郊区,家长车辆接送的比例很高,但当时的徐民路是条坑坑洼洼的小路,只有两车道。 “家长停好车,将孩子送进校门,最快也要一两分钟,一根车道就堵住了。”徐泾小学校长高健华说,后面的车堵得动不了,驾驶员就使劲摁喇叭,加上穿梭的助动车、自行车,校门口的徐民路一度混乱不堪。

为了自己孙女的安全,也为了整条徐民路的秩序,方伟平决定“管一管”。上午七点10分至八点,下午三点半至四点半,他天天站在校门口指挥交通。“家长一靠边停车,方爷爷就拉开车门带孩子下车过马路,家长可以立即把车开走,每辆车的停留时间从几分钟变成了几秒钟。”高健华说,方爷爷的办法立竿见影,交通顺畅了很多。出租车、公交车驾驶员渐渐愿意配合,不再摁喇叭了。

方爷爷的义举感染了其他家长。次年,由学校发起、30多名自愿报名的家长组成的“护校志愿队”成立。每天上下学,方伟平的身边多了几名胸前挂有“志愿者”蓝色标牌的家长,配合青浦交警进行交通疏导。

因为当时徐民路的排水系统不完善,每次下大雨校门口的积水都能没到膝盖。方爷爷观察好地形,让车停在积水较浅的地方,把孩子一个个抱出来送进学校,自己的鞋子裤子却都浸在了水里。很多家长告诉孩子,方爷爷是做好事的“活雷锋”。孙女回来就问:“爷爷,雷锋是谁?我也要做活雷锋。”方伟平说:“别看孩子小,可每天耳濡目染,从小就存有做好事的心,这是我的家训,也是我的心愿。”

如今,方伟平的孙女早已毕业,徐民路的路况也有了很大改善,但“方爷爷”依旧每天出现在徐泾小学的校门口,为孩子们“保驾护航”。尽管年过七旬,但曾经是业余舞蹈演员的他依旧腰板挺直,颇具风度,看上去像是50多岁的中年人。高健华告诉记者,在方爷爷的感召下,学校两个校区的家长志愿队队伍逐年壮大,如今已有100多人。不过,他们今天已经不需要在下雨天抱孩子过马路,如何在繁忙的车流中保护孩子们的安全,成为最主要的任务。