■朱洪涛

最近翻看以前订阅的《读书》杂志,看到2014年第六期刊载陈福康的补白文章《关于“与”字》,文不长,兹录如下:

《读书》今年第五期“读书献疑”栏发表朱正先生的《〈傅斯年全集〉里的一封信》,指出《傅斯年全集》把“马”错认作“与”,致使一封信无人能看得懂。这确实是太不应该发生的事。这一点我是非常赞同朱先生的。不过,朱先生文章的最后一句话“傅斯年的手书再怎么潦草,也不会写出简体的‘与’字来的”,我则认为不对。因为我平时看过不少明清人士的稿钞本,知道古人常写出“与”字来。记得鲁迅手稿中也是有的。翻一翻许慎《说文解字》,也有:“与,赐予也。一勺为与,此与與同。”说“与”是“赐予”的意思,那么在表示“和”“同”的意思时能不能用这个“简体”呢?这里的“此与與同”的“与”字用的就是这个“简体”。

朱正在《〈傅斯年全集〉里的一封信》中谈的是傅斯年1934年4月28日致信胡适谈北大文学院国文系开除旧派教授林损的事情(见《胡适遗稿及秘藏书信》第37册)。此信被收进湖南教育出版社2003年出版的《傅斯年全集》。全集编者将信中关键性的“马”(指北大国文系主任马幼渔之姓)判读为“与”。陈福康认为傅斯年是可以写出简体“与”字,其证据是明清人士稿钞本常写“与”字,又引用鲁迅手稿与《说文解字》。这种说法无论从逻辑还是实证的角度都值得商榷,进而言之,还关涉现代学人书信识读问题,不可谓不重要。

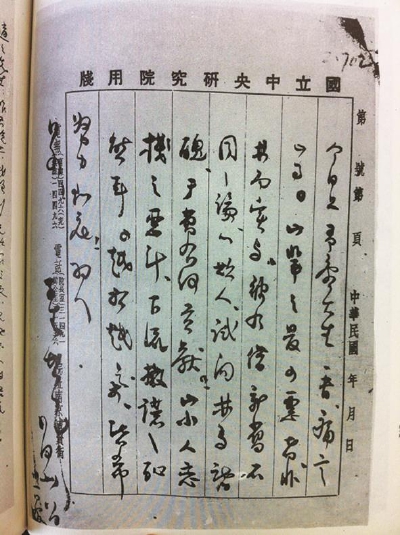

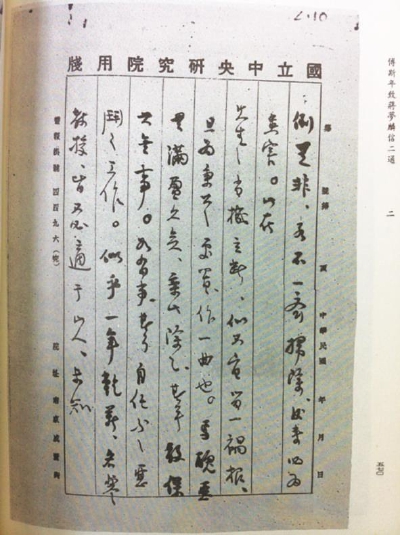

傅斯年信中言及的林损辞职事件在当时引起很大轰动,报纸为之报道,马叙伦、刘文典、刘半农、废名、黄侃、朱希祖、钱玄同等都有评论。旧派教授林损被开除主要是当时身为北大文学院院长胡适的意思,且北大校长蒋梦麟也予以支持。按照胡适自己的说法:“中国文学系的大改革在于淘汰掉一些最无用的旧人和一些最不相干的课程。此事还不很彻底,但再过一年,大概可以有较好的成绩。”关于林损辞职事件,傅斯年知晓事情来龙去脉,也参与了此事。而且当时蒋梦麟能大刀阔斧进行人事改革,傅斯年、胡适就是其重要倚靠。傅斯年1934年4月28日致信胡适,一方面表示对林损、马幼渔等人的厌恶,一方面也是支持胡适裁汰旧人。参与此事的胡适、傅斯年当然对北大国文系的人事关系相当了解,而且胡傅二人相知颇深,对于收信人胡适而言,当不存在“马”“与”分不清,更不存在弄不清傅斯年信件的意思。更进一步说,傅在1934年5月8日给蒋梦麟的信里,“马幼渔”的“马”字写得很清晰。4月28日信“此辈之最可恶者,非林而实马”这句话细看,傅也并没将繁体“馬”写成简体的“与”,只是繁体“馬”的上半部分傅斯年有所简写,这对收信人阅读不构成障碍。之所以会引起后来释读者“馬”“与”的误解,还是傅斯年写字潦草。这是其一。

其二,据王汎森在《傅斯年遗札》的序言言及傅斯年信稿中好用通假字、惯用字。在该书的编辑凡例中整理者归纳了不少这样的案例:

第一,当时的通行用语。如“很”与“狠”,“氧氣”与“養氣”,“磋商”与“措商”,“脾氣”与“皮氣”,“分布”与“分佈”,“賬簿”与“帳簿”,“甚麼”与“甚末”与“什末”等。

第二,傅斯年自称的同音假借字和个人惯用字。如“材料”作“才料”,“不沾”作“不佔”,“最初”作“最出”,“功能”作“工能”,“力量”作“利量”,“切勿”作“切忽”,“塌台”作“搨台”,“长久”作“常久”等,这一类情况最多。

第三,两字交相互用情况。如“拿”与“那”,“稀”与“希”,“底”与“低”,“象”与“像”,“反”与“返”,“到”与“倒”,“辩”与“辨”,“效”与“効”等。

《傅斯年遗札》的整理者将此种情况一例照旧,对明显为错字、衍文等情况出了脚注。笔者以为从保存文献的角度出发,这种做法是可取的。傅斯年本人也不讳言自己使用所谓的同音假借字。1939年6月13日傅斯年给任鸿隽信:“近来精神颓衰,连篇白字 (所谓同音假借,一笑!),此信匆匆付邮,不知有多少,不及检正,以后恐亦不免有此毛病,乞谅之。”傅斯年虽然运用这些“小玩意”再加之字迹潦草,但并非不可辨识。他在1934年致吴丰培的信就明言:“上次所登芜函,错字之多,不可想象(引者注:指报纸登出未经校对,产生错讹。)。弟字虽潦草,然若干处可以上下文识之。今登出者乃有绝不可解者,区区一信,至于如此,甚矣校字之未易也。兹附一表乞投函《晨报》更正之,又十三日信亦恐潦草致误,另请人清抄一份送上,备执事投稿之用。”所以,若不明白傅斯年书信写作中这些“机关”,我们大概会认为傅斯年爱写错别字。

由此看出,这不是傅斯年将繁体“馬”写成“与”的错误而是关涉现代史料的判读方法问题。大概而言,傅斯年的信札分为公文、电稿、私信、明信片等类别,在私信中傅的字迹的确不好辨认,其原因主要是字迹潦草。另外,傅斯年的信件写作往往随时间、地点、心境、情势的变化而变化。从《胡适遗稿及秘藏书信》等资料看傅斯年的信笺、字体、用笔都有不同,有的极度潦草,有的是规整楷书,有的是“今草”,还颇有章法,呈现一种书家的味道。尤其在熟朋友之间,傅斯年更是纵笔抒写,意思也就在写信人与收信人之间的心照不宣。所以我们在阅读傅斯年信件时,要区分哪些是别字,哪些是傅斯年自造的“今典”,不妄改,不比附,这样才能减少偏差,还它本来面目。笔者认为,现代学人在日记、书信等私人性质的写作中通常有各自的书写策略,若不谙识这些“今典”,就会看朱成碧,谬以千里。这同时提醒我们对现代史料的阅读需要老吏断案那样精审与慎重。不过令人欣喜的是,中华书局2017版《傅斯年全集》已将朱正指出的这个问题纠正过来了。

道歉声明

《文汇读书周报》2018年12月3日刊出的《点滴凡事里的杨绛》一文,系摘录我近日所出版的《我与译林——半生书缘一世情》一书。我未得到杨绛先生著作权人的授权许可,擅自发表她的书信,侵犯了杨绛先生的著作权,深感愧疚,谨此诚恳声明道歉,并保证今后决不发生这种情况。李景端12月4日