刘铭

1870年7月,普法战争爆发,辉煌一时的法兰西第二帝国在短短一个多月的时间内就以“色当投降”画上句号。国防政府成立后,著名政治家甘必大以“彻底”战斗的号召团结法国人,迅速组建新的国防军抗击普鲁士,但却仍旧无法抵挡普军的攻势。10月13日,巴黎被普军彻底包围,由此开始了长达四个月的围城时期。

围城期间,炮弹每天向巴黎城中倾泻,普军也不断尝试踏足巴黎,城内军民死伤人数持续上升,每周都有数千人因此丧命。这正是最悲惨、最混乱的时期,然而法国人却没有忘记笑声。伴随苦涩现实诞生的是一幅幅令人捧腹的漫画,法国人在平淡中自嘲,仿佛所有的悲惨都是儿戏。

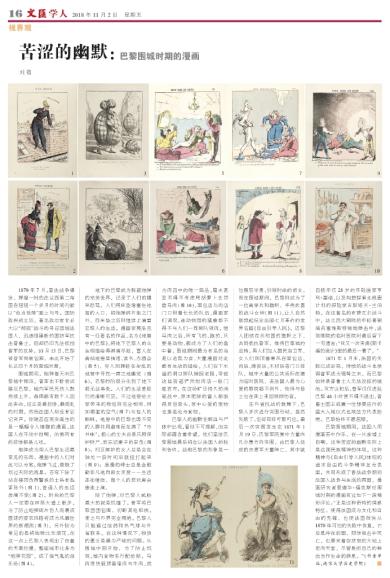

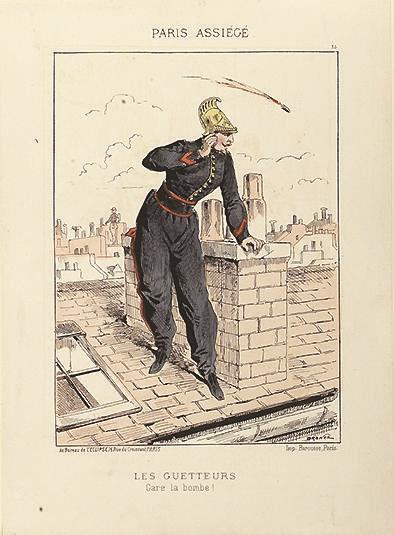

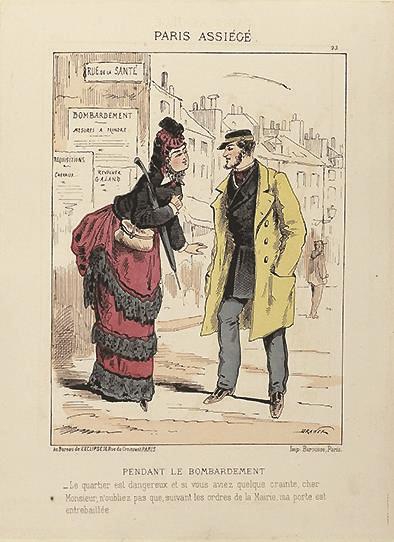

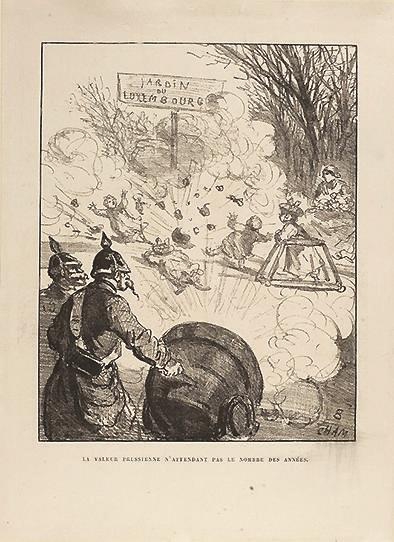

炮弹成为闯入巴黎生活最常见的东西,漫画中的人们对此习以为常。炮弹飞过,像极了划过天际的流星,苍穹下除了站在楼顶负责警戒的士兵有些紧张外(图1),普通人的生活波澜不惊(图2)。时尚的巴黎人一定要在林荫大道上散步,为了防止炮弹碎片伤人而裹成圆球的穿衣风格将成为风靡世界的新潮流(图3)。另外较为常见的是将炮弹比作烟花,在这一点上巴黎人表现出了孩童的天真烂漫,整座城市化身为“炮弹花园”,成了淘气鬼的游乐场(图4)。

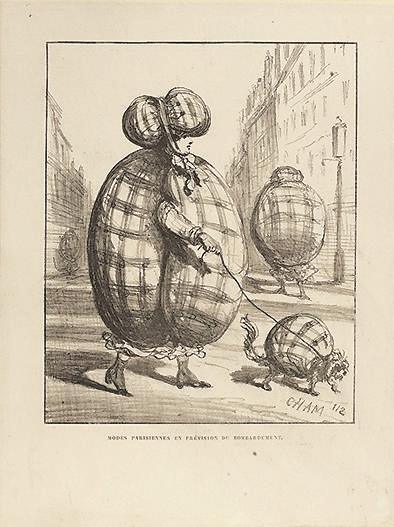

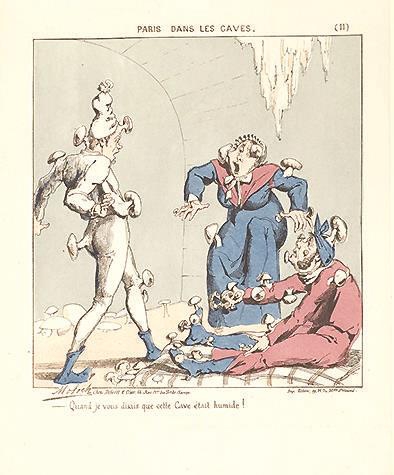

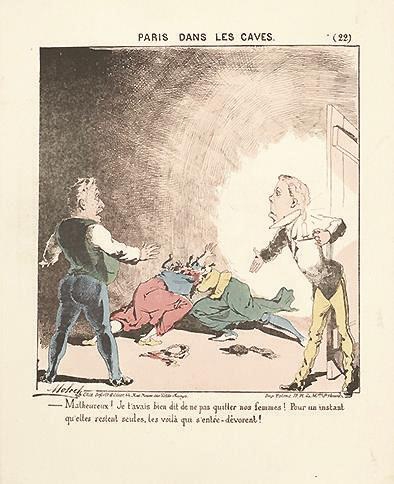

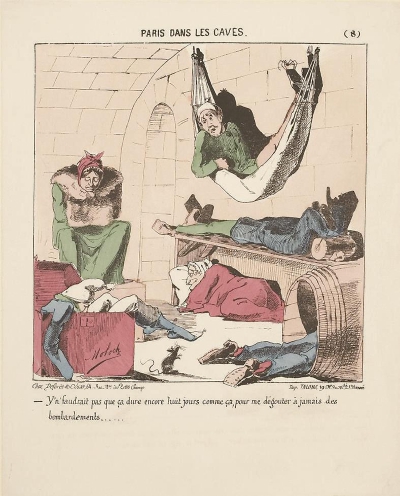

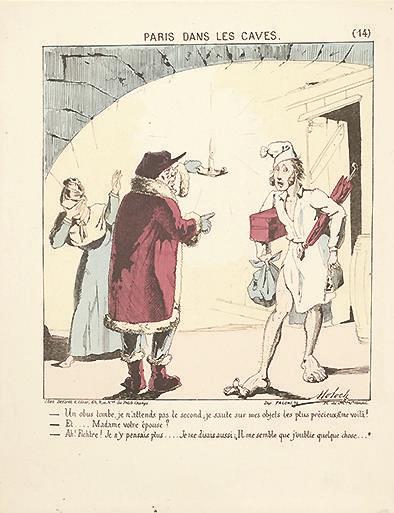

地下的巴黎成为躲避炮弹的完美世界,记录了人们的嬉笑怒骂。人们用床垫堵塞住地窖的入口,将炮弹碎片拒之门外,而床垫之后则继续上演着巴黎人的生活。漫画家莫洛克有一组著名的作品,名为《地窖中的巴黎》,将地下巴黎人的众生相描绘得淋漓尽致。富人在高档地窖里抽烟、读书、办酒会(图5),穷人则拥挤在杂乱的地窖中寻找一席之地睡觉(图6)。巴黎的阶级分化到了地下都无法幸免,人们的生活差距仍然清晰可见,不过地窖给大家带来的烦恼则完全相同,例如潮湿的空气(图7)与恼人的蜘蛛。地窖中的巴黎也因不同的人群共同避难而充满了“市井味”。粗心的丈夫总是只顾保护财产,而忘记妻子的安危(图8);相互嫉妒的女人总是会在独处一段时间后就扭打起来(图9);浪漫的绅士总是会殷勤非凡地向淑女求爱……生活还在继续,每个人的悲欢离合接连上演。

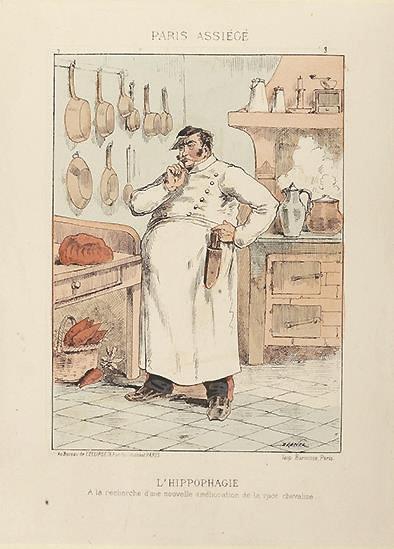

除了炮弹,对巴黎人威胁最大的就是饥馑了。普军将巴黎团团包围,切断其电报线,使之与外界完全隔绝。巴黎人只能通过信鸽和热气球与外省联系。在这种情况下,物资的匮乏是最为严峻的问题。从围城中期开始,为了防止饥荒,城内食物实行配给制。马肉很快就顶替猪肉与牛肉,成为肉店中的唯一商品,屠夫甚至不得不考虑用胡萝卜去顶替马肉(图10)。面包店与肉店门口排着长长的队伍,漫画家们调侃,连动物园的猛兽都不得不与人们一同排队领肉。继马肉之后,所有飞的、跑的,只要是动物,都成为了人们的盘中餐。围城期间最为有名的当是以老鼠为食,大量漫画对此都有生动的描绘。人们在下水道的洞口排队捕捉老鼠,导致这些街道俨然如肉店一般门庭若市。在这场旷日持久的消耗战中,原本肥胖的富人都饿得皮包骨头,家中心爱的宠物也接连沦为食物。

巴黎人的幽默在鲜血与尸体中出现,看似不可理解,但实际却蕴含着希望,他们坚信巴黎围城最后将会以法国人的胜利告终。战前巴黎的形象是一位雍容华贵、引领时尚的淑女,而在围城期间,巴黎则成为了一位高举共和旗帜、手持武器的战斗女神(图11),让人自然联想起纪念法国七月革命的世界名画《自由引导人民》。巴黎人团结在共和国的旗帜之下,共同抵抗普军,维持巴黎城的运转。男人们加入国民自卫军,女人们则顶着寒风在面包店、肉店、煤炭店、木材店等门口排队,城中大量的公共场所改建为临时医院,连法国人最为心爱的剧院都不例外,牧师与修士也在街上来回照顾伤者。

在外省抗战的鼓舞下,巴黎人多次进行突围行动,虽然失败了,但却同样可歌可泣。最后一次突围发生在1871年1月19日,巴黎军民集中力量向凡尔赛方向突围,由巴黎人组成的志愿军大量阵亡,其中就包括年仅28岁的年轻画家亨利·雷诺,以及构想探索北极圈计划的探险家古斯塔夫·兰伯特。在这著名的布赞瓦尔战斗中,法兰西大剧院的年轻喜剧演员塞维斯特被炮弹击中,送到剧院的临时医院时最后留下一句遗言:“我又一次来演《斯卡潘的诡计》里的最后一幕了。”

1871年1月末,法国的失败已成定局,持续的战斗也使得普军成为强弩之末,而巴黎始终是普鲁士人无法攻掠的城池。双方议和后,普军仅仅进驻巴黎48小时便不得不退出,普鲁士国王威廉一世想要进行的盛大入城仪式也被法方代表拒绝。巴黎始终不愿屈服。

巴黎围城期间,法国人用漫画苦中作乐,在一片废墟上自嘲,这种苦涩的幽默实际上是法国民族精神的体现。这种精神与《自由引导人民》体现的追求自由的斗争精神互为表里,共同形成了普法战争期间法国人战争与生活的两面。漫画研究者爱德华·福克斯对围城时期的漫画有过如下一段精彩评论:“正是这种奇特的情感特征,使得法国成为文化和自由的先锋,也使法国很快从1870年可怕的失败中恢复。它总是冲在前面,即使被击中死亡,也要笑着在悲哀的大地上走向天堂,尽管是把自己的鲜血当作生命的源泉。”(作者单位:南京大学历史学院) ■