施晨——

上海交易团的智慧“大管家”

■本报记者 徐晶卉

10月23日下午,上海交易团官方发出了首张参观证件——东方国际集团的杜永隽拿到了首张专业观众证,发证人正是市商务委贸易发展处副处长施晨。

制证、信息核对、证件分类、发证……这是施晨最近一直在忙的事。“上海交易团共有15万张证件。到10月24日为止,上海交易团18个分团的所有证件已全部下发,我们争取在10月30日之前完成所有证件的发放。”

摆在施晨面前的至少有两大困难:一方面,首届中国国际进口博览会史无前例,专业观众证件十分特殊——证件上只有名字、照片和一串编码,没有企业名称,不便整理和发放;另一方面,为确保外省市交易团先行理证,上海交易团将理证时间延至10月中旬,时间很紧。

“整个上海交易团秘书处只有十多个人,证件整理和发放绝不能用人海战术,必须要智取。”施晨将这个困难当成了“打怪游戏”——整个国庆黄金周,她都泡在国家会展中心(上海)的证件管理中心,观察流程、寻找规律,摸出了“门道”,“T代表交易团,8位数字由三部分组成,分别代表上海交易团编号、分团编号以及企业编号。”

10月15日,施晨带着工作人员进场理证,她们把最宽敞的大棚留给了他人,一群人窝在一个10平方米左右的仓库里,仅仅花了六天,就完成了15万张证件的整理——一箱证件500张,300个箱子堆满了房间,且每张证件都可被追溯。

施晨早在春节前就已投入进口博览会的筹备,承接了“6天+365天”一站式交易服务平台的搭建任务。随着进口博览会各项筹备工作越来越细化,包括上海交易团组织架构搭建、日常联络、采购商组织、采购摸底、人员审核、信息报送、新闻宣传、成交统计、展前对接等各项工作,都成了她的工作内容。

由于缺少人手,上海交易团秘书处办公室临时拉起一支队伍,从东方国际、中国银行、上海进出口银行等企业抽调了一部分80后和90后。他们大多第一次接触政府流程,但在施晨带领下,在短时间内变成一支高效的“进博铁军”,没有落下过一件工作。在施晨的努力下,上海交易团搭建了两大平台、四大采购商联盟和18个交易分团在内的立体交易保障体系,并在短时间内组织起了囊括数以万计的采购商队伍。

在施晨的词典里,没有 “困难”一词,有的是逢山开路、遇水架桥的勇气。就像她在朋友圈里曾经说过的两个“不”:不谈困难,埋头苦干;不计得失,做好自己。

张中——

搭建平台让盛会“永不落幕”

■本报记者 周渊

上海国际进口交易服务有限公司总经理张中,有一个广为人知的外号——“一站式服务钢铁侠”。作为首届中国国际进口博览会“6天+365天”一站式交易服务平台CEO,张中是一位“拓荒者”,他面对难题一一攻克,为打造永不落幕的进口博览会贡献力量。

上海国际进口交易服务有限公司是进口博览会“6天+365天”一站式交易服务平台,今年4月上线。作为对接线下平台和四大联盟及18个上海交易分团的服务窗口,致力于为买卖双方提供精准对接、交易促进、专业服务,帮助全球企业、商品、服务和技术顺利进入中国市场。

它不仅是一家全新企业,更是一个全新行业,经营模式、业务渠道都需要从无到有开辟。从接到组建平台任务的那天起,张中就进入了24小时“待机”状态,不断细化完善着“6天+365天”一站式的具体经营模式。如今,平台定位八大类综合服务窗口,细分成54条服务内容,且平台窗口触角延伸至外省市,正朝着最终实现区域联动、线上线下全方位为各国商品、服务、技术进入中国市场提供交易服务的目标拓展。

“钢铁侠”遇到过哪些难题?张中说,最困扰的莫过于“6天+365天”一站式交易服务平台的公共服务性和企业可持续发展之间的矛盾。他表示:“我们既要确保平台公共服务功能实现,又要规划和思考企业可持续发展的经营模式,并确定具体的做法。”

张中带领团队提出“线上和线下结合、短期和长期结合、展和销结合”经营理念,努力通过进口博览会溢出效应,实现企业可持续发展的目标。“一般传统展会结束后,相关展示活动与服务也就随之结束。此次进口博览会六天展会结束后,将通过这个平台实现服务功能延伸,真正体现出‘永不落幕’的特质。”

在全新的领域,很多困难往往是未知的。张中团队的成员经常说:“他真是什么都敢想、什么活都敢接。”除了负责“6天+365天”一站式交易服务平台,张中还承担着本届进口博览会钻石与宝石精品馆的运营工作。

如何做好该馆运维?张中也将模式锁定在“一站式供应链服务”,将具体工作细分为搭建运营、物流保险、交易与贸易、安全防卫四部分,带领团队成员分头协作,完成一个个既定目标。

加班,是“一站式服务钢铁侠”今年以来的工作常态。盛会的脚步日益临近,张中却说:“进口博览会开幕仅仅意味着开局。六天展会结束后,平台功能将主要体现在促进交易环节,让展品真正变成商品。相信在第二届进口博览会之前,我们的公共服务平台将会得到参展商、采购商、服务商的认可。”

潘恩华——

“东道主”环境面貌焕然一新

■本报记者 薄小波

徐泾镇镇长潘恩华已经很久没有休息过一个完整的周末了,就连今年国庆长假,他满打满算也才休息了两天。“每周六,青浦区进口博览会指挥部都会按例开展综合巡查并进行情况通报和下周‘派单’。这就意味着,我们要在一周内完成所有整改和‘派单’任务,以供下一个周六的检查。”这半年多来,潘恩华基本都处于满负荷运转状态。

作为国家会展中心(上海)所在地,青浦区徐泾镇无疑是最前沿阵地。首届中国国际进口博览会将在家门口举办,徐泾镇的首要目标就是擦亮 “上海之窗”、展示徐泾形象,用扎实的成效为盛会护航。

徐泾镇地处青浦、松江、闵行三区交界处,严重的人口倒挂给区域环境面貌、社会治理等都带来了不小的难题。在这里,最难啃的硬骨头,就是这个“市郊结合部”的“五违”综合整治。

去年年底,“百日攻坚”启动。“我们通过以心换心的群众工作法,消除了百姓心中对‘五违’整治的不理解和不认同。”为有效推进与国家会展中心(上海)仅一路之隔的龙联汽配城“五违”整治,潘恩华组织各职能部门联合行动,最终促成搬离租户2111户、商铺215户,清退 4600余人。在整场综合整治攻坚战中,徐泾镇累计关停无证照经营户277家、非居房屋16家、清理日租房 122间、无证网吧 12家、群租158家、拆除违建1万余平方米,并紧盯目标任务,稳步落实诸光路、会卓路、G15城市节点景观改造等20余个城市建设项目,使“四叶草”周边环境焕然一新。

在青浦区迎进口博览会200天行动计划中,建设和环境整治工作任务清单涉及徐泾镇工程项目18项,其中由徐泾镇担任责任主体的近期项目有徐泾港综合整治、诸光路中修、城市门户综合整治等共七项。“国家会展中心周边的河道和道路,要接受世界目光的检验。”潘恩华心里十分清楚。

“我们按照‘一项目、一专人、一方案’的要求,全力抓推进。”在与班子成员和有关部门的会商和协调下,潘恩华牵头建立了领导干部双值班长制度,每天派出两名相关部门负责同志在进口博览会指挥部蹲守值班,第一时间做好对接沟通和处理。全镇划分了区块,分区包干,全线作战。

以服务保障进口博览会为契机,徐泾镇还对镇域内各项民生实事实现全方位建设,也落实了全要素、全覆盖、全过程的城市精细化管理。目前,徐泾镇在公共交通承载衔接能力、公共服务水平、城市综合面貌等方面有了显著提升,一个宜居宜商宜业的“美丽徐泾”正加速建成。

朱洪葵——

11名警力“变出”十来支队伍

■本报记者 薄小波

两周前,朱洪葵就开始睡在派出所不回家了。

随着首届中国国际进口博览会的临近,朱洪葵这名国家会展中心 (上海)治安派出所所长,进入了 “一级战备”:每天早上7点多,她就要开始分派当天任务,带领全所11名警力各司其职,巡查、排摸、处理各种情况,并作为 “东道主”协调配合好庞大的进口博览会安保队伍各项工作。

国家会展中心 (上海)治安派出所去年8月24日正式成立,军人出身的朱洪葵被委派担任所长,成了青浦区第一位女性派出所所长。

国家会展中心 (上海)面积0.98平方公里,常年展会不断,大型展会时日均客流超过20万人次。人员高度聚集,治安隐患骤增。但这里的派出所只有11名在位警力。朱洪葵到任后,当务之急就是克服人少事多这一难题,找到适合展会安保的工作方法。

在国家会展中心 (上海),物业安保有上千人,朱洪葵带领班子成员整合、凝聚这支庞大的队伍,把各方力量汇聚为横成排、竖成列的整齐方队。派出所还先后与德邦物流、陆家嘴物业、国家会展中心 (上海)安保部、西虹桥社区服务中心等单位签订警企共建、支部共建协议,并联合各单位成立了党员先锋队、示范岗、模范窗——各方力量被有效整合,仅有的11名警力 “变出”了十来支队伍。

国家会展中心 (上海)驻馆单位有200多家,这些单位变化快、人员流动性强、日常管理要求高、潜藏矛盾风险多。朱洪葵一有时间就组织民警上门走访,主动与他们交朋友,随时掌握各类信息,遇到矛盾纠纷提前介入,将风险控制在萌芽状态。

朱洪葵注重 “精、细、深”,摸索形成了 “三线三面一环一中心”的治安管理模式。为确保各类利益诉求和矛盾纠纷得到及时有效处置,每场展会前,朱洪葵都召集主办方、场馆方以及相关保安公司召开协调会,研究制订不同等级的方案,明确民警特保的哨点部位,为进口博览会安保积累了经验。今年以来,派出所已完成各类展会和活动安保57场次,抓获各类违法犯罪人员84人。

进口博览会将在国家会展中心(上海)举办,来自全球130多个国家和地区的政商要员将齐聚于此,身处安保主战场的驻馆派出所成了安保工作的 “桥头堡”。军人出身的朱洪葵说,虽然不是在硝烟弥漫的战场上,但军人的责任感从未淡去。

陈一帆——

优化监管确保展品顺利通关

■本报记者 何易

陈一帆所在的行邮处,是进口博览会海关监管服务工作牵头协调单位,其所在科室直接承担了大量展品的进境监管工作。

今年国庆黄金周刚结束,陈一帆的办公室就从杨浦区政仁路搬到了国家会展中心(上海)这个进口博览会主场馆,一般早上6点多就得离家。“多跑跑、多听听,多考虑参展商、进口博览局、国家会展中心的需求,虽然海关费了很多脑筋和周折,但为了这个不一般展会的成功举办,付出就是值得的。”他笑着告诉记者,“进入布展时间了,最近下班可以早点了——晚上八九点吧。”

如何确保展品顺利通关、确保大量特殊物资顺利布展?陈一帆觉得最大挑战在于“提前进入角色”。进口博览会布展时间紧、通关时效急、物资进口方式多,去年 11月,刚接到任务的陈一帆就开始走访市商务委、中国国际进口博览局、国家会展中心(上海)等部门,了解诉求,就扩大进口博览会溢出效应等内容沟通,有针对性地申请相关优惠政策。

他深度参与了海关为进口博览会量身定制通关指引的工作,在海关总署政策下达后,又为进口博览会编写了《上海海关中国国际进口博览会监管服务保障整体工作方案》《海关通关指引》等三十余个进口博览会保障规范性文件。他还召集进口博览会相关企业开展培训十余场,宣传海关提出的简化展会备案手续、设立通关专用通道、优化进出境通关礼遇服务等13项通关便利化措施。

陈一帆还多次赴海关总署,确保展览品监管系统在进口博览会前顺利上线。完善后的系统既能提高进口博览会物资的通关效率,又能强化监管效能。9月11日,进口博览会首票进境展品——芬兰生物概念汽车向上海海关申报顺利通关,陈一帆笑了——近一年多的艰苦付出,终于获得了回报。

最近这段时间,上海口岸日均约有100票进口博览会展品通关。2008年起就和展览品监管打交道的陈一帆,预见到绝大多数展品会在进口博览会开幕前一两周内集中到达。为了提高通关效率,他几次去海关总署申请优化通关政策。最终,海关不但制定了相关便利措施,而且在上海各口岸设立了92个进口博览会物资专窗,实现展品“即到即办”。

陈一帆还提前思考如何跟踪相关物资后续处置。对进口博览会结束后展品可能发生的销毁、留购或者复运出境等多种情况,目前出台的便利措施中规定“延长货物暂准进口单证册(ATA)项下展览品暂时进境期限,准予延期复运出境”。陈一帆说:“参展商最终是为了把展品变成商品,找到买家。延长展览品进境期限,就为企业缩减了周转成本。”

曹铭——

在地铁站提供有温度的服务

■本报记者 张晓鸣

“终点站徐泾东到了……”

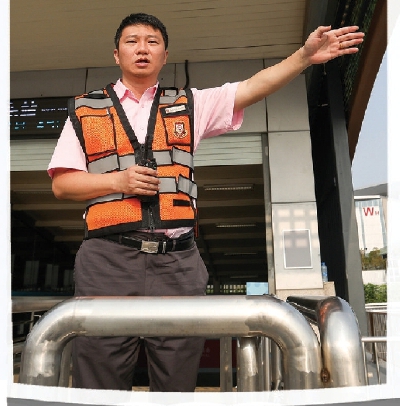

徐泾东站,是距离国家会展中心(上海)最近的一个地铁站,也是进口博览会期间大量观展客流必经的一个地铁站。在6号出口,记者见到了曹铭——他已经和同事站在这里值守、观察客流一个多小时了。

“早上进场高峰,6号出口是关键;晚上散场高峰,4号出口是关键。”曹铭介绍,和已经办了多年的车展或医药展不同,进口博览会今年是首次举行,届时徐泾东站的日客流量最高将达到25万人次,挑战更大。

去年,曹铭从龙阳路站调来徐泾东站。虽然之前在龙阳路站就有应对新国际博览中心展览大客流的经验,但曹铭感觉现在的挑战更大。站内巡视是地铁工作人员的基本功课,一边走一边看,每天曹铭的运动步数都超过1万步。

在徐泾东站,进场高峰客流之所以能有序、快速地通过站厅出站,有赖于站内重新调整和新增的近60处各类引导标志。记者注意到,悬挂在站厅顶部的是蓝底白字,贴在柱子上的是白底黑字,哪个出口附近有公交枢纽,哪个临近酒店,一目了然。这都是曹铭团队根据乘客反馈,自己又在巡视中一遍遍地走、观察、体会,提炼、总结出来的。

应对散场客流的关键是让乘客及时买到票。很多外地乘客对地铁车站不熟悉而且没有公交卡,因此,徐泾东站调整了部分出入口自动售票机布局和数量,在站厅部分区域增设14个人工售票窗口,大幅缩短现场售票排队等候的时间。此外,还在站厅内新增一个服务中心,尽可能减少服务窗口前客流积压。在新建的客服中心旁边,还增设了一个“集中点”,方便乘客约定汇合。

另一个让曹铭颇为得意的是,在近日举行的上海市“最美厕所”评审中,徐泾东站厕所入围“最美厕所”20强。他们拆除原有站内公共厕所,新建男厕所、女厕所、第三卫生间各一座,不仅空间更大,还增设了人性化设施。

目前,为了同时兼顾进站速度、乘车体验以及安保等因素,徐泾东站按开幕日、专业日、公众日的客流特征全面细化客运组织方案。近两个月以来,徐泾东站开展了约60次不同主题的演练。每次演练都会形成一份演练报告,演练报告的内容精确到了每分钟,一次演练哪里出了问题,几乎一眼就能看得出来。几个月来,光是演练报告就积累了半尺厚。配合着演练,徐泾东站的硬件、软件设施被微调至最佳状态。

“小小地铁站,是上海的门面,也代表着‘上海服务’品牌的水准。”曹铭希望,乘客站在任何一个位置,都能看见地铁的工作人员,获得及时帮助,感受到地铁的温度。

制图:李洁