■本报记者 许旸

《重新生活》塑造了一系列全新的具有典型意义的人物形象,交织了情与理、个体与整体、人性与法治的多重难题。恰如书名所暗示的,张平笔下蕴含了对责任与权力如何划分的立场判断。他的思考和回应是带着温度的,读者会发现,原来需要“重建”的不仅是一个家族、一群人,更是当代每个个体的生活

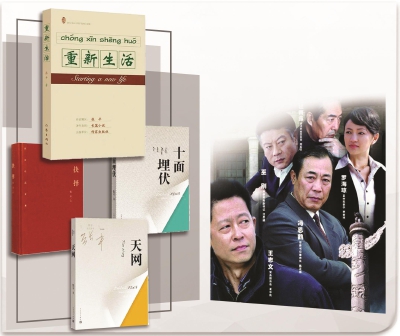

首印25万册、40集电视剧改编版权被迅速签下、出版两个多月好评不断……继 《抉择》 《十面埋伏》 《天网》 《国家干部》等作品后,时隔14年,茅盾文学奖得主张平又一现实主义长篇力作 《重新生活》由作家出版社出版,广受瞩目。

在文学界,张平的作品被视为 “主旋律小说”的突出代表;在市场上,张平身上有 “反腐作家”的标签。在读者关注下的张平,今年拿出的长篇 《重新生活》在故事结构和叙事走向方面都别具一格:它并不直接表现腐败者的堕落心路,而是把笔力集中在官员家庭的生活状态变化对比上,描写普通人在过程中的遭遇,由此折射纷繁复杂的世间百态。

现实的侧面呈现,蕴含更多文学言说的可能

《重新生活》以延门市委书记魏宏刚在市委常委会上被带走开篇,因腐败落马,他背后的家庭和亲属的生活发生了剧变,一群身份微妙的角色从无意识的 “权力特享人员”转变为毫无标签的普通人。这部小说可以说是张平近年来文学积累和生活积累的又一次爆发——站在人民的立场上,近距离描写现实,反映百姓心声。张平选择这样的写作路径注定在主题开掘和叙事探索上,都埋下新的尝试可能。

北京大学教授陈晓明等多名评论家注意到,张平写反腐驾轻就熟,但这次却“虚晃一枪”,把重心更多放在了人民和民心。在中国作协副主席李敬泽看来, 《重新生活》延续了张平自身的创作脉络,同时有新的重大发展,写案件周围的事,通过文艺作品营造了自觉反腐败的文化氛围。“反腐不应该成为景观化的事件,张平的深度就在于,这件事和每个人都有关系。腐就是病,这个病不仅仅发在那些被抓起来的人身上,也发在文化、心灵、日常的交往模式等地方,需要我们严肃对待,认真反思。”

为何选择侧面呈现? 《重新生活》所关注的不光是反腐力量和腐败官员激烈交锋的主战场,而是将目光投向斗争的外围和侧面,关注腐败官员家属在反腐中的种种遭际。评论家吴义勤观察到, “从腐败官员到官员家属,这一视角的转移体现了张平的探索精神和敏锐的文学嗅觉。相较于正面波澜壮阔的反腐斗争, ‘地震’之后的官场生态更能显影官场的复杂和人性的幽深,在官员家属们所经历的动荡变化中能看到更多世情和人情。这里蕴藏着巨大的人性可能、伦理的可能和文学言说的可能。从叙事上来讲, 《重新生活》打开了广阔的文学空间,外在情节的惊心动魄被人性和心灵的惊涛骇浪所取代,小说的政治性和文学性有了彼此交融的可能。”

从反腐线索拓展民生描摹,人文伦理的践行令读者感佩

谈到创作心态,张平用了 “如履薄冰”来形容,他直言: “也许, 《重新生活》才是我的一部真正的反腐作品。” 《重新生活》从 “反腐”事件入手,却最终以极具弹性的质地,容纳了多元丰富的社会现象,涵盖了教育改革、医疗改革、城市改造等百姓最关心的话题,这令 《重新生活》具有丰富的时代内涵,民生色彩浓郁,也拓展了反腐题材的写作疆域。

《重新生活》塑造了一系列全新的具有典型意义的人物形象——姐姐魏宏枝面对各种利益拉拢引诱,始终坚守为人的清白坦荡底线;姐夫武祥以慈父良夫的坚持隐忍,呵护着千疮百孔的家庭;绵绵和丁丁以成长中少年的尊严,守护着善恶泾渭;司机刘本和以及医院副院长李翔龙,以知恩图报和忠诚善良的人性高贵,践行着民间道义的人文伦理……

这样的特殊群体交织了情与理、个体与整体、人性与法治的多重难题。恰如《重新生活》书名所暗示的,张平笔下蕴含了对责任与权力如何划分的立场判断。他的思考和回应是带着温度的,读者会发现,原来需要 “重建”的不仅是一个家族、一群人,更是当代每个个体的生活。

《重新生活》对人物心灵的高强度关注,让评论家贺绍俊发觉——“通篇小说完全由密不透风的心理动机剖析编织而成。我不敢说张平的这种写法非常成功,因为这种密不透风的剖析,也会造成叙事节奏的过度紧张,但他的尝试无疑是独特的。”