■本报首席记者 顾一琼 记者 祝越

上海,光新路朱家湾后浜。

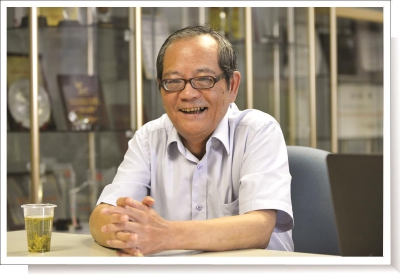

徐虎在这儿生、在这儿长、在这儿成名、也在这儿老去……这儿,见证了一代全国劳模徐虎的 “传奇”经历,也给予了他绚烂之后归于恬淡的日常。

33年前,时任上海中山北路房管所水电工的徐虎在附近社区挂上三个便民服务信箱,义务帮助居民解决水电故障,接着的20多年间荣誉接踵而至:首届上海服务明星、连续五届获评全国劳动模范、十五大党代表、全国优秀共产党人、全国优秀工人、 “100位新中国成立以来感动中国人物”和 “60位时代领跑者”等等。

渐渐, “徐虎”这个名字也已不单单属于他本人,而成为一个服务品牌、一座城市乃至一种民族精神、奋斗精神的指代和象征。

每个时代都有每个时代特殊的印迹和精神特质。特别是改革开放以来,更多的时代印迹生动、传神地展现在一个个鲜活的模范典型身上,经由其事迹、言行,为一代代人所接纳、延续、传承。

时代也是公平的。

每个人只要踏踏实实努力奋斗过,总能找到属于自己的天地。不论是荣誉满载还是岁月静好,都是时代给予每个人最真切的回报。

轰轰烈烈的荣誉过后,如今已退休八年的徐虎早已自如 “切换”频率:每天保持规律生活,看看电视、试着摆弄手机App,含饴弄孙之余不忘发挥余热,为单位里的年轻学徒上上课、为物业公司新设立的 “老公房加装电梯工作室”出出主意。

白驹过隙。当年这三个便民服务箱早已完成历史使命,被淹没在不断奔涌向前的时代浪潮中,而这位老劳模淡定而坦然: “为人民服务,永远不会过时。在每个当下,成为最好的自己。”

为珍惜、为感恩而奋斗

从当年的朱家湾后浜,步行十多分钟,就是田郊。

徐虎的母亲是菜农,父亲是运输工。家中八个孩子,他是唯一的男丁。所以,徐虎自小就跟随母亲到田郊务农,挑起了生活重担。

他清晰记得,那个时候,生产大队只有两台机器:一台抽水机、一台粉碎机。特别是粉碎机,需要常常把从河浜里捞起的水葫芦粉碎了当作养猪饲料,因此一旦有些故障,小修小补的活儿自然落到了徐虎手上。

不止修农机,家中诸如用白铁皮敲个煤油炉的活儿,自然也是由男孩子揽下的,以此尽量减少家中支出。

本以为要务农一辈子的徐虎,于1975年政府征地过程中机缘巧合地被安排进了房管所工作。

彼时,领导问:“会做些什么?”

刚放下农活儿的徐虎战战兢兢:“会点修理……”

就这样,他进了水电维修工的班组,单位还为他配了一位师傅。

能进城有份安稳工作,这对当时的徐虎来说无异于“恩赐”。父母的话终日在他耳边回响:“机会难得,人要懂得感恩,做个有用的人,回报社会。”

徐虎和朱家湾似乎特别有缘,他在这儿生活了一辈子,这儿也恰巧成了他工作的“原点”。

电工原理、管道学、电工学……对于只有着修理简单农机经验的徐虎来说,这无异于改行换道。因为,在农村,他从未接触过任何管渠。

面对这些新鲜知识,这位戴着大框眼镜的大男孩充满着新奇和热情。他吃苦耐劳,从头开始,一点点跟着师傅学。在实践操作中,他也很爱动脑筋,很快就创设了自己的独门“水电绝学”。

彼时,很多刚住进楼房的人们家中用上抽水马桶,但对于马桶的使用却并不合理,很多马桶被当作了垃圾桶,“吞”下的东西杂七杂八,常常引发堵塞。当时惯常的疏通方式是卸下整个马桶,但马桶的陶瓷质地比较脆,拆卸过程中一不小心就容易破裂。徐虎清晰记得,当时重新换一个马桶的价格是18元,相当于工薪阶层半个月工资,“一旦拆坏,反而给别人带来麻烦。”于是,他开始研究不拆马桶就能疏通管道的办法。

经他观察,马桶之下的管道都呈S形,这与厨房水槽下的管道一致,而大多数的拥堵都是因为异物卡在了第一个弯道。于是,他尝试用不同粗细的铅丝做成钩子,最终发现8号铅丝效果最佳,能精准地将弯道内的异物勾出。

这一方法在实际操作中效果明显,肯动脑筋替居民解决实际困难的徐虎也就这样在社区里出了名。

上世纪80年代,老百姓家里的电器多了起来,电视机几乎成了标配,个别条件好的家庭甚至用上了空调。用电高峰季节,铝制的保险丝容易烧掉,时代进步对于水电工维修工作的迫切需求日益显露,不怕累、肯吃苦、善动脑的徐虎开始大展拳脚。

一个大夏天的上午,一位中年妇女急匆匆赶来报修。一进门,这位阿姨就嚷嚷开了。原来,前一天晚上,这户居民家所处楼面突然断电,殃及三户居民家庭。家里的电扇、冰箱全都不能用,孩子只能点蜡烛复习迎考。白天上班没时间报修,下了班报修又找不到人。这位阿姨只能特地请事假出来报修:“请你们无论如何要帮忙修好。”

这件事深深触动了徐虎。他说,以往总认为维修工能做到“你来报,我去修”,并保证维修质量,已经很不容易了。可没想到,修修电线、疏通马桶,这些看似细小的问题,一旦耽搁起来,对居民正常生活的影响程度会随着时间推移而呈现指数级增长。如果能尽快、即刻、及时解决问题,才是大家所真正需要的。

于是,在单位支持下,他在社区里发放了500份意见征询单,走访了300户居民。反馈结果空前一致:双职工家庭都希望增加傍晚及夜间的维修时间。

徐虎从挂在居委会门口的警民联系箱得到启发,萌生了挂起联系信箱、利用业余时间服务居民的念头。

“挂箱”是极其慎重的——这代表着一种承诺、信任、持之以恒。徐虎心里明白,一旦挂起了联系信箱,就绝对不能因为家庭矛盾、经济困难、时间不够等个人原因而中断服务。

几经思量,并在取得单位领导及爱人的支持下,1985年6月23日,徐虎在房管所同事的陪同下,来到光新二村、石泉路75弄和石泉六村,分别挂上了三只“夜间水电急修特约服务箱”。对于服务箱上的这一小段话,徐虎至今熟稔于心:“凡属本地段的公房住户如有夜间水电急修,请写纸条投入箱内。本人热忱为您服务,每天开箱时间晚上7点。中山房管所徐虎”。

打那以后,每晚七时,徐虎总是骑着“老坦克”,背着工具包,奔赴三个报修点。按照信箱里的报修纸条,挨家挨户上门修理。他没有食言,这一挂,就是风雨无阻整整13年。

怀揣着 “被需要”不断自我更迭

终日骑着自行车,在熟悉不过的社区里为居民解决水电故障,徐虎的身上整日都是油污。

他会爬上屋顶清理维修水箱,也会下探化粪池疏通各种堵塞。一天下来,常常又脏又臭。

他习惯回家吃午饭,且不换工作服。因为一来,自己家人不会嫌弃,二来,这身工作服对他来说,是特别需要珍惜的一个符号。

偶尔,工作间隙的休息时间,他也喜欢蹲在路边观察那些大工厂出来的员工。

至今这些画面会在他脑海深处某个地方闪闪发光。 “工厂的大黑门一开,里面走出的职员们都是统一的 ‘的确良’衬衫、黑毛涤裤子,骑着二八大杠的自行车,车轮钢丝擦得锃亮,胸口白布口袋映衬出装在里面的十元面值人民币……”

每每这个时候,徐虎内心也会涌动起一丝羡慕的波澜,但他很会自我调整,很快 “闪回”现状:“我还是做好我的水电工,因为,居民们离不开我,最需要我。”

就是怀揣着这种 “被需要”的感觉,30多年来,徐虎任劳任怨在服务岗位上尽力做到极致,并紧紧贴合时代发展,更新迭代自己的服务方式——

挂上信箱的13年间,他从未失信过用户。仅以有数据统计的十年计算,期间,他累计开箱服务3700多天,共花费7400多个小时为居民解决夜间水电急修项目2100多个。

设立信箱,这完全是通讯不够发达的年代中一种比较原始的沟通途径。上世纪90年代,电话普及后,小信箱们也完成了历史使命,其中的一个已被国家级博物馆中国革命历史博物馆收藏。

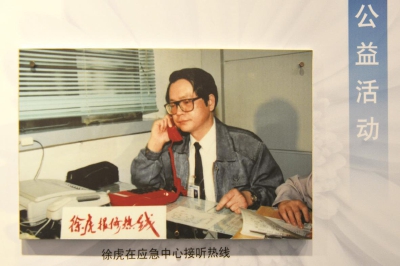

此后,1992年,徐虎应急维修电话逐步普及。

时至今日,报修渠道更新成为网上物业服务平台,这个平台与上海物业App合作,凡是西部集团 (即由当年徐虎所在房管单位转制而来)管辖小区的用户,进入App的小区板块后就能方便查阅到由物业提供的各类服务。

2015年6月23日,徐虎义务挂箱为民服务30周年之际,网上报修平台还在线下新设立了六个服务中心,当年徐虎式的 “随叫随到”服务也在新时代以更便捷、多样的途径接驳着现代生活。

普陀区真如镇街道樱花苑小区设立了第一家服务中心,西部集团相关项目经理朱琏华介绍说,这一模式正是当年“徐虎信箱”的升级版本, “现在居民区大多有了专业物业服务,维修队伍壮大了,技术提高了,服务种类更多了,沟通渠道更丰富了,居民有什么诉求只需一键派单,就会有专业人员上门服务。”而服务中心提供的服务也将不再局限于维修,而是新增了公共事业费代缴、快递暂存、白蚁防治、绿艺布置等项目,诸如空调清洗、果蔬团购、家政服务、社区养老、二次装修等业务也在不断探索中。

作为曾接受过徐虎带教指点的 “小徐虎”,朱琏华和他的团队每天忙得连轴转,但他始终记得当年徐虎常对他叨叨的话: “为居民服务永远要摆在第一位,要体现出人性化服务特色,让居民在遇到突发困难时,身边有个呼得应的 ‘全能管家’。”

就在今年国庆节前夕, “加装电梯徐虎工作室”在西部集团设立,未来,物业管理服务还将参与老公房电梯加装的全过程。这也可以视作徐虎模式在时代浪潮中的又一次创新更迭。

明年就要年满70岁的徐虎,依旧怀揣着劳模的责任感和使命感,为现代化的物业管理工作、以及社区大小事务出谋划策。

他说,以普陀区为例,有着800万平方米的售后公房,绝大多数都有加装电梯的需求,但实际操作中却有不少难题,每家每户的诉求都不一样,需要协调和服务的空间还有很多, “而这些,正是新时代的 ‘徐虎’们可以发光发热的地方。”

在徐虎看来,服务老公房加装电梯,作为“国字号”的西部集团拥有先天优势。他说,物业公司与业主朝夕相处,与各街道、居委会联络密切,对于工程管理也是行家里手,完全有能力为那些需要加装电梯的老公房业主们提供咨询、征询、建设管理、综合协调等服务。据悉,新成立的徐虎工作室将发挥自身专业特长,整合相关资源,助推更多有成熟条件的老公房早日一圆 “电梯梦”。

在每个当下

成为最好的自己

外孙手捧着德育课课文 《闪光的金子》来问徐虎: “这里讲的是你的故事么?”

徐虎: “是啊!”

外孙: “我们老师都给你竖大拇指,夸你厉害。可当人家问我长大想干什么,别的小朋友都要做老师、医生、科学家,我说要当修理工,还是有人会表示不理解”。

面对澎湃激荡的时代大潮,这位至今不会用微信、不玩抖音的老劳模也难免露出些许真实的局促与困惑:新时代,如何向年轻人讲述劳模、传递奋斗精神?

他说,传扬工匠精神正是一个好的契机,不是每个人都能扬名立万,但如果一个人能持守匠心,不好高骛远、不急功近利,执一业终一生,关注每个当下,在每个当下成为最好的自己,总能成就属于自己的一片天地。

很早以前,徐虎这个名字已不再只属于徐虎自己了。

今天,走进徐虎退休前所在的西部集团史料陈列室内,有近一半的奖状和荣誉是当年这位挂信箱服务居民的小伙子在三十多年职业生涯中拼来的。而另一半嘉奖也属于 “徐虎”,是那些在徐虎精神的感召下见贤思齐的后辈们,也先后在岗位上取得了令人刮目的成就。

他们,有个颇有代际感的名字:小徐虎。

为了延续 “徐虎精神”,西部集团先后培养了黄卫国、王耀齐、蒋德宽、顾声龙、冯宝荣等一批 “小徐虎”,其中七人获得上海市劳动模范,并先后获全国绿化奖章、市优秀共产党员、市三八红旗手等殊荣。集团还成立了 “徐虎志愿者服务总队”,启动了一项首笔资金达50万元的徐虎奖励基金,用于激励员工奉献、成长。

这些 “小徐虎”们在物业服务领域各有建树。比如,黄卫国,现任普陀区房屋维修应急中心维修班班长,西部集团的 “首席蓝领”。他技术精湛,认真敬业,善于攻克水电维修中的各种疑难杂症。

市人大代表、普陀区房屋维修应急中心水电工杨华峰是黄卫国的徒弟,算得上是徐虎的徒孙辈。除了 “小徐虎”称号,他还获评上海市首届 “最美物业人”称号。在他看来,徐虎依然是行业内的 “不老传说”。 “小徐虎”们也依然期待、珍视着老劳模的 “传经送宝”。

杨华峰说,自己是听着徐虎的故事长大的。他入行16年,对于水电工的要求也从一把扎刀、两卷白料,转变为要精通各类复杂特殊工具,比如:内窥镜、红外成像仪、听漏仪、速冻仪……这些装备,整整齐齐地列在中心的库房里。但杨华峰说,实践中,当年徐虎的很多经验依旧管用。比如,当遇上塑料材质的水管时,徐虎当年发明的那个特殊钩子还是最好用、不伤管道的疏通工具。

“我们服务中心的物业维修,现在都是手机派单,还开放962121的端口,可以直接在App上接单,形成闭环……”杨华峰和同事们负责的是整个普陀区的房屋应急维修,每次接单出活,他都骑着单位配发的电瓶车,无论寒冬酷暑。

一旦遇上雨雪天等极端天气,电瓶不给力,只能不停地充电。“但无论如何,我们承诺居民的,就一定会做到。这是我当徒弟时,师傅对我说的第一句话。”如今,杨华峰的团队承诺居民,从派单开始起计时,两小时内必定到场。

如今,杨华峰也带上了“90后”“00后”徒弟,本以为这些年轻人会拈轻怕重,没想到在实际出工时,居然也跟着师傅跳下堵塞的臭沟渠开始疏通。这让杨华峰大喜过望,“每一代人都有每一代人的特质和使命,我们不该轻易贴标签,新时代的‘徐虎精神’在他们身上或许会有更精彩的注解。”