■本报记者 沈湫莎

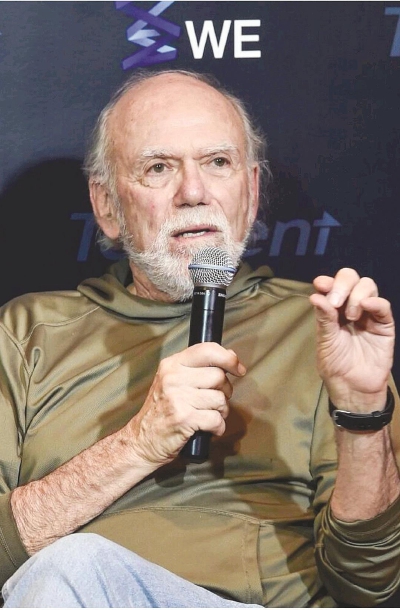

“当科学家是一件美妙的事情,你可以发现很多新东西,但如果你以发论文为目标的话,就会丧失这种奇妙的体验。”美国加州理工学院教授巴里·巴里什说。因建设了激光干涉引力波天文台(LIGO),还将其灵敏度提高到可成功探测引力波的水平,他与另外两名科学家分享了2017年诺贝尔物理学奖。日前,受上海科学技术协会和李政道研究所的邀请,巴里什在上海科学会堂做了一场题为 “爱因斯坦、黑洞与引力波”的学术报告,并接受了本报记者的独家专访。

“等到引力波信号的那一刻,我感到担心”

在过去的20多年里,巴里什都在期待着引力波信号的到来,然而真正等到信号的那一天,他感到的并不是兴奋,而是担心。

2015年9月14日早上7点,巴里什像往常一样打开电脑邮箱,这一天其中有一封邮件写的是:我们发现了一个信号,很可能是引力波。由于全球约有1500名成员能够分享到LIGO的数据,已经有人开始对这个信号进行讨论。然而这一刻,巴里什不禁问自己:我们会被什么东西欺骗?

巴里什为人开朗、健谈,但在科学上十分严谨。巴里什指导研究人员花了一个月时间进行数据回溯,在证明并没有人加入假信号后,他们又花了一个月排除其他失灵的可能性。在谈及为何对于自己苦苦追寻这么多年的东西“到访”时还能这么沉得住气时,巴里什说:“我需要的不是发表一篇文章,而是这个发现能够完全说服我自己。”

最终,在发现引力波信号五个月之后,第一篇引力波论文终于发表在美国物理学会旗舰期刊《物理评论快报》上。在发表前,LIGO科学合作组织成员还在为到底用 Discover(发现)还是 Observe(观察)而争论不休。

预测今年诺贝尔物理学奖可能花落凝聚态物理

在LIGO探测到引力波后,中国的引力波探测计划也纷纷提上了日程,包括天琴计划、阿里实验计划和太极计划。

巴里什认为,就LIGO来说,它其实就是为了完成一项50年前设定的伟大目标——直接探测到爱因斯坦在广义相对论里的预言而设立。在之前的许多年里,他们经历了不少挫折,但目标始终如一,他们不断改进设备,让更多的科学家加入研究,直到有所发现。

他提醒中国科学家,在伽利略造出望远镜400年后,我们才对宇宙有了如今的认识,引力波“望远镜”带来的发现也不可能一蹴而就,需摒弃功利心,把发现真正的自然规律作为科学研究“初心”。

不久后,2018年诺贝尔奖又将揭晓,一年前正是在同样的地点,2004年诺贝尔奖得主弗朗克·维尔切克成功预测引力波会摘取当年的诺贝尔物理学奖。当记者让巴里什预测今年诺贝尔物理学奖时,他说:“这个很难,但是如果是我私人的看法,我认为是凝聚态物理。”