电子商务研究中心发布的 《2017中国生活服务电商市场报告》数据显示,2017年中国在线外卖市场交易规模约2096亿元,相比2016年的1524亿元增长了37.5%。其中,美团点评、饿了么二者占据在线外卖市场90%的市场份额。现在,这两家分别 “站队”腾讯、阿里的小巨人,一个冲刺IPO,另一个则被完整收编。市场人士认为,在获得更大规模资本支持后,美团点评与口碑饿了么之间的竞争将会更加激烈,并顺势将阿里和腾讯在新零售战场上的角力带入下半场。

■张斌

进入8月以后的两则市场消息,让外卖行业再度成为焦点:

8月初,媒体报道,在被阿里全资收购4个月之后,饿了么更新了其股权信息:原创始团队股东邓高潮、张旭豪、汪渊、康嘉等全部退出,新任股东为杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司。在完成相关程序之后,饿了么正式并入阿里旗下的口碑网,新公司取名口碑饿了么。

8月末,此前已向港交所提交IPO申请的美团点评宣布,顺利通过港交所聆讯,9月3日启动全球路演。稍后有消息证实,美团点评确定于9月20日在港交所正式上市。公开信息显示,美团点评在香港IPO的价格区间最终确定在60-72港元之间,而其估值约在455亿到547亿美元之间。

小巨头竞争升级

当移动互联网时代诞生的“小巨人”们不再为生存担忧,未来的争夺将更多体现在商业模式创新以及服务质量提升上。

业内的一致看法是,美团点评上市之后,将会开启与口碑饿了么的新一轮大战。

此前,饿了么已经开始了30亿元人民币的 “夏季战役”,这场战役的目标是谁,可以说是不言自明。尽管美团点评面对对手的攻势表现得异常淡定,但是以其此前的习惯做法,与对手之间的一场大战将会不可避免。而且在身后的阿里腾讯暗中角力的大背景下,战火波及到的范围,恐怕不会局限在外卖,很有可能会拓展到其他领域。

除了双巨头的全线对决,外卖“下半场”的最大看点,将会是双方从单纯的烧钱补贴大战,转向更加深度的业务线竞争。在外卖上半场,无论是美团点评还是饿了么,主攻的都是“高频低价”市场,其基本路数就是靠补贴来吸引对价格敏感的消费群体以聚集人气和流量,迅速扩大市场规模。不过,这一打法虽然能够在短时间内获得大量用户,但成本巨大,且留住用户的成本更高。随着移动互联网时代的流量红利逐渐消失、消费升级来临,靠 “烧钱”这种粗暴的方式来获得流量并进行转化,会变得及其艰难。

市场人士认为,一旦美团点评成功 “上岸”,口碑饿了么完成合并,这两家国内最大的外卖平台从此将不必再焦虑如何“活下去”的问题,转而更关注如何在确保现有市场格局的情况下尽快实现盈利,以及如何更多盈利。从这个角度来看,未来美团点评与饿了么之间的竞争重点,将会从单一的 “烧钱”抢地盘,转移到更深层次的商业模式创新以及服务能力提升的较量。这对小巨头或将调整主打高频低价的发展路线,提升低频高客单价的产品,以优质服务吸引部分对价格不敏感的消费人群,争取快速盈利。

最新消息是,在刚刚过去的8月,阿里宣布与星巴克中国达成战略合作协议,协议的一个重要看点,是从今年9月中旬开始,星巴克将在位于北京和上海重点商圈的约150家门店试运行外送业务,随后逐步延伸至全国。而承担星巴克外卖咖啡配送业务的,正是口碑饿了么。据悉,这一端到端配送的 “独家合作”时间是3年。

决战新零售

当竞争向纵深发展之后,未来外卖市场的走向变得更为清晰。新零售背景下,平台的用户体验、技术赋能和生态圈打造能力,决定了谁将走得更远。

相比业务单一的口碑饿了么,美团点评作为一家综合性生活服务电商平台,业务之间较易产生联动,用户黏性较大,并具有高效的末端配送服务体系、成熟的营销推广运营方式等领先优势。而饿了么在合并百度外卖、再被完整纳入阿里巴巴的生态体系之后,其业务属性也已不再是单一的外卖配送,其末端配送服务体系在融入阿里后,有了更高的利用价值——与口碑、盒马鲜生、菜鸟等的融合协作,对其未来的发展将有更深层次的意义。

专家指出,在传统补贴模式已经很难换取用户增量的当下,在线外卖行业正逐步向着智能化、精细化的方向迈进。外卖平台经过几年的补贴大战,已经将移动互联网时代的流量红利消费殆尽。当外卖市场的竞争转入下半场,谁能尽快找到与新零售匹配的商业模式,谁就将笑到最后。

目前,美团、饿了么都在加速布局新零售,意在通过赋能线下零售商户助力传统零售升级,以此凸显其线下配送服务体系的价值。公开信息显示,饿了么在新零售方面的布局,目前主要分为四种业态,一是线下便利店,二是自建的中大型便利店,三是无人货架,四是前置仓。随着阿里完成对饿了么的全资收购,饿了么将跟随着阿里的整体战略推进,其新零售路径变得越来越清晰。

与此同时,美团点评也在进行新零售的探索。今年5月,美团旗下的“小象生鲜”在北京方庄时代life广场正式开业。小象生鲜的前身,是美团点评于一年前推出的 “掌鱼生鲜”——一家集生鲜食品、餐饮、电商和即时配送于一体的 “轻奢”超市,与盒马鲜生、7fresh等 “零售新物种”有着相似的运营模式。7月,美团点评再度加码新零售,宣布推出 “美团闪购”业务。该业务试图采用 “快零售”的业务模式,为用户搭建一个30分钟送货上门的消费场景……此外,从去年开始,美团也已逐步推进在餐饮领域的布局。

移动互联网市场观察者人士认为,电商借助新技术赋能蜕变成为新零售,外卖平台借助新技术进行赋能蜕变成为新外卖,这是外卖行业发展必然要经历的一个过程。今后,外卖市场大平台之间的竞争,将会聚焦在包括大数据、智能科技、云计算、区块链这些新技术的落地应用上,为改善用户体验提供帮助。比如,利用大数据向用户提供更加精准的产品和服务推荐;在商品配送过程当中加入人工智能的元素;借助区块链技术进行食品溯源,诸如此类。

与移动互联网时代的竞争仅仅只是局限在外卖领域不同,进入下半场,美团点评与口碑饿了么之间的战役,还将会从外卖领域衍生到其他领域。谁能够搭建一个涵盖各类产品和服务的生态体系,谁就能够将用户牢牢地绑定在自己的平台上面。以美团点评为例,从上线打车服务、到收购摩拜单车,美团点评的小型生态圈,已经初具规模。相比之下,饿了么的动作虽然没有美团点评那么大,但是在被阿里收入囊中之后,口碑饿了么其实已经成为阿里庞大生态体系内的一环,也就变相拥有了一个巨大的 “朋友圈”。

市场迎来 “二次爆发”

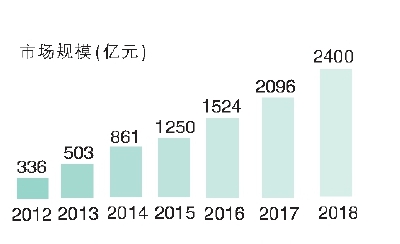

艾媒咨询日前发布的《2018上半年中国在线外卖市场研究报告》显示,上半年在线外卖市场交易额超过1250亿元,预计全年交易规模为2400亿元。与此同时,由于新零售交易规模的整体占比快速扩大,将迎来外卖市场的 “二次爆发”。

这份报告显示,随着用户渗透率不断提升,国内外卖市场增速进一步下降,深度发掘用户价值成为增长关键。未来一段时间,全时段和新零售消费将有效提高用户消费频次和客单价,发挥起增长引擎的作用。报告显示,2018年用户消费频次进一步提升,85%用户每周至少点一次外卖,近一半用户每周下单3次或以上,数据均较去年同期有显著提升。

值得注意的是,饿了么加入阿里生态以来,借助各路新零售纵队资源,有效激活了本地生活服务市场的新零售消费升级。2018年第二季度,饿了么在商超便利、果蔬鲜花、医药等新零售品类的交易额环比大增45%,远高于整体外卖市场水平。

分析师认为,随着新零售在整体外卖市场的占比不断提高,加上新零售品类客单价远高于市场平均水平,其对整体市场交易规模的增长贡献将不断放大,继2014-2015年间由用户红利带来的爆发期后,外卖市场或将因新零售迎来二次爆发。

与传统餐饮外卖不一样的是,“新零售”是一个泛化概念,横跨商超便利、3C、医药乃至服装等多个行业。在未来的新零售竞争中,只有拥有完整、先进新零售生态的一方,才能从全局出发统筹协调各方资源,为消费者提供更便捷的消费体验,为商家提供全方位的新零售赋能。

不过,在一片叫好声中,也有业内人士对市场未来是否还能维持高速增长表示怀疑。一种观点认为,经历前两年的狂飙突进式发展之后,外卖行业自身已出现了 “两级分化”的趋势,外卖的 “大脑”——即线上后台的用户需求发掘、订单匹配处理等技术越来越先进,但 “身体”——即线下的配送服务,却依然大致维持在几年前的水平,用户消费体验提升非常有限。如何让 “身体”跟上 “大脑”的节拍和效率,无论是美团点评还是口碑饿了么,似乎并没有什么高招。曾经高调宣传的诸如无人机、机器人、无人车配送之类的 “创新服务”,至今没有实质进展,现在看来,无非是噱头而已。

更有业内人士指出,在新技术取得突破之前,外卖本质上还是一个劳动密集型行业。国内的外卖服务之所以能够后来居上,将美国、日本等发达国家远远甩在身后,很大一个原因,是依靠较廉价的劳动力。但随着社会不断进步,国内劳动力成本水涨船高是必然趋势。在技术的刺激下,用户订单的增长有可能源源不断,但源源不断的外卖 “小哥”,今后会从哪里来?

与此同时,国内的外卖平台近两年已经习惯了“野蛮生长”,粗放的经营思路加上善于寻找监管“灰色地带”的本能,让平台企业规避了相当一部分本应该由企业承担的隐性社会成本。以上海为例,在交通大整治取得明显成效的同时,部分外卖及快递人员的交通陋习深受市民诟病,舆论一再呼吁平台及相关企业应该对“小哥”工作时的各种职务行为负起责任,包括为配送人员及交通工具增加强制性保险,以减少一旦意外发生后的各种纠纷矛盾……在外卖行业,交通不过是各类隐性社会成本当中的一项,可以设想,管理部门今后一旦持续加码、不断强化监管治理,此前那些被漠视、规避的运营成本,终将一一浮出水面,增加到每个消费者的外卖订单上……到那个时候,这个市场还能否维持每年两位数的增长,将是个巨大的问号。

本版插图 视觉中国

题图制作 王梓含

用户消费升级市场挖掘潜力大

由于外卖订餐习惯的潜移默化,在线餐饮外卖市场用户规模巨大,消费者的消费偏好也向高品质转变。未来在线餐饮外卖平台将不再只限于餐饮业,开放全品类会有更大的市场。而新兴的高品质消费群体,将带来一个利润丰厚的细分市场。

线上线下全渠道运营融入新零售

以往,在线餐饮外卖平台的竞争,主要集中在线上。如今,随着新零售的发展,外卖平台只靠“一条腿”走路必定走不远。未来,在线餐饮外卖平台将打通线上线下业务,对线上服务、线下体验以及物流进行深度融合。

人工智能技术渗透成竞争力的着力点

随着人工智能产业的快速发展,应用场景不断拓展,互联网餐饮外卖平台将利用大数据分析、人工智能等技术成果,提高外卖配送效率、降低运力成本。未来在线餐饮外卖行业的技术渗透将越来越深入,技术和资金将是不可或缺的支撑条件。

重视并优化服务品质提升用户体验

目前,外卖行业人口红利逐渐消退,增长速度趋于稳定,用户将从增量转向存量。未来在线餐饮外卖平台将从服务多样性方面着手,如完善配送体系、加强外卖人员素质、拓展周边服务、打造贴心服务等。 罗杰

链接

中国的外卖为什么这么牛

中国的外卖平台为什么能将美国的老牌企业远远甩在身后?在美团点评高级副总裁王慧文看来,主要有以下几个因素:

人口密度

中国商圈、居民区单位面积人口密度要远远高于美国等发达国家,人口密度大对于外卖行业有三个好处:

一是规模经济可以使供应链上的各种成本尽可能压低;二是人口集中导致配送效率、配送速度也远远高于人口稀疏的地方;三是人口集中居住,通常也会餐厅扎堆,产品选择更为丰富多样。在国外的大城市,大多数的人选择分散居住,一大片区域可能也就只有几十户人家,餐厅数量更是少得可怜。所以,中国的人口集中居住,是外卖发展的有利土壤。

劳动力成本

在发达国家,配送员的人力成本居高不下,同样一份快餐,自己到店里买可能比较便宜,但如果涉及配送服务,用户至少得多掏一倍的价钱,更别说下雨天等恶劣天气了。

成熟的线上支付

由于中国线上支付的普及率已接近70%,无论是电商、外卖、打车,用户都能够非常便捷地完成支付环节。而在国外,很多消费场景还处于付现和刷卡阶段,相比中国来说便捷度不高。

资本的催熟

最关键的一点,在中国O2O兴起的那几年里,很多资本踊跃参与其中,不断“烧钱”补贴用户,迅速催熟了外卖市场,培养了用户和商家的使用习惯。而国外的资本市场却相对理性,对于通过“烧钱”培养用户习惯的做法相对谨慎。 罗杰

数据

市场快速稳定增长

数据显示,中国在线餐饮外卖市场规模每年保持两位数扩张速度,2017年外卖市场规模突破2000亿元大关,2018年上半年中国在线餐饮外卖市场规模已超1250亿元,在线订餐用户规模已达3.6亿人,预计2018年全年整体市场规模将达到2400亿元。

“双巨头”格局已定

2018年上半年中国在线外卖市场格局稳定,形成美团点评与口碑饿了么的 “双巨头”格局,其中美团点评的市场份额约为63%,而口碑饿了么在收购百度外卖后,市场占有率提升至36%。

近八成用户愿意支付配送费

数据显示,39.8%的受访用户接受每单1-3元的配送费,34.1%的用户能够接受4-6元的配送费。而对待配送费的态度方面,46.4%和42.7%的用户分别采取避免配送费高的商家和加购商品达到免配送费条件的方式,减少自身承担的配送费。

最关注菜品质量

数据显示,48.3%的受访用户表示,对在线餐饮外卖平台服务最不满的类型是商品质量,如包装不佳、外卖不卫生等。另外,考虑配送质量、商家环境质量和售后质量的用户分别有24.2%、18.5%和6.6%,食品安全是广大消费群体的最大关注点。

最不爽“小哥”服务欠佳

数据显示,在对外卖骑手服务不满因素的调查中, 超过五成的用户最不满意送餐时间超时和服务态度恶劣,配送效率和服务是用户评判外卖服务质量的关键因素。