业余大学,是我国教育体系中的一个重要部分,也是城市教育机构的一个特色汇集,更是形成学习型社会的一个活跃元素。

作为中心城区,黄浦区的教育兴旺发达。在浦江左岸,外滩南侧,坐落着一所黄浦区的高等学府——黄浦区业余大学,她创办于1958年,历经几个重要时期:1958年建校至六十年代前半叶,为初创期;七十年代末改革开放至二十一世纪初,为昌盛期;2006年前后至现在,为转型期。

社会主义建设需要来自一线的 “当班人”。在培养祖国所需人才的“春风”吹拂下,1958年5月,上海市黄浦区业余大学的前身“黄浦区职工业余工业专科学校”,大胆地迈出了办学第一步。

作为一所成人高校,与普通高校相比,黄浦区业余大学的学员大多需要利用工余时间学习,因此在办学体制、办学功能等领域,黄浦业大不断突破办学局限,如在中心城区尝试多点布局、方便学生“就近入学”等。经过数十年的探索实践,逐步形成了业余大学教育、开放大学教育、高教自考助学“三位一体”的学历教育体系,并且构建了服务上海城市转型发展的非学历教育体系。

进入新世纪,黄浦区业余大学迎来了“强强联手”,2005年与南市区业余大学合并;2012年与卢湾区业余大学合并。由此,学校正式步入成人高等学历教育、社区老年教育、非学历培训教育“三驾马车”齐头并进的办学新阶段。

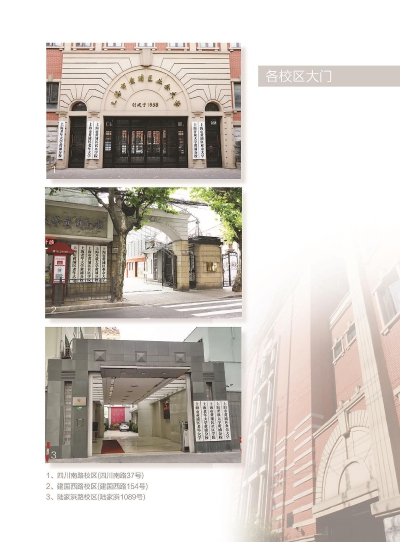

学校目前分设四川南路(总校)、陆家浜路、建国路三个校区,占地13230平方米,建筑面积31249平方米。作为一所“办在社会中”的大学,黄浦业大是“上班读书近、放学回家快”的家门口好大学,连续三届荣获“上海市文明单位”称号。

如今,黄浦业大不仅拥有业大、开大、老年大学、社区学院四块牌子,办学模式也从以前的“以学历教育为主”逐渐转变为“学历教育与社区老年教育并重”,实现了教育转型,区域教育特色和成人教育特点更为鲜明。学校积极探索,努力实践,整合了中小学校、企事业单位等多方资源,创建了学校类、企业类和场馆类的“黄浦区市民学习基地”71家,丰富了市民终身学习资源,拓展了市民终身学习的渠道,成为全体居民的社区教育和老年教育的大课堂。

近年来,国家提出了“供给侧改革”的经济发展方针,黄浦业大校长费秀壮在第一时间将此引入成人教育院校改革之中,提出了成教“供给侧改革”理念,此可谓基层单位供给侧改革的率先之举。在这个理念的推动下,学校强势发展、转型发展,将学校教育教学模式从需求侧的拉动转向供给侧的推动,实现教育教学资源更优化配置,进一步满足成人学生个性化发展需求。

黄浦区业余大学的诞生和发展,为市民学习撑起了一片“蔚蓝的天空”。在这里,一代又一代人圆了心中珍藏已久的“大学梦”;在这里,学习成就人生、知识改变命运的故事不断上演;在这里,学有所得的终身教育成为现实。

兴学为使命:60年发展 “主基调”常鸣

黄浦业大之所以长久不衰,是因为不论风吹雨打,学校始终牢记使命,坚守为国家和社会培养创新型、复合型、应用型人才,为满足广大市民多元化学习需求和构建终身教育体系作做贡献的“主基调”不变,并与时代俱进,共风云常鸣。

不拘条件奋力而为

1956年,开始进入大规模的社会主义建设。国家不但需要大量人才,而且迫切需要提高建设者的业务素质。除了扩大全日制高校的招生,可选用的办法就是开展在职人员的业余教育。这是国家的需要,也是在职的工作者、劳动者的迫切要求。为了提高已具备中等水平的业务技术骨干的素质,黄浦业大的前身——上海市黄浦区职工业余工业专科大学应运而生。由于当时人力和资源紧缺,业大的创业者们面临的困难可想而知。据老校长们回忆,虽然有了学校的牌子,但一无齐新的校舍场地,二无齐整的专职教师队伍,三无齐备的教学大纲,四无齐全的课程教材。然而,这些先驱者,凭着自己的使命感、责任心和各级领导的支持、多方面的协调,不但坚持下来,还强化了教师队伍的建设及教学资源的配备,完善了专业,丰富了系科,使学校渐成规模。仅就黄浦和南市来说,至上世纪六十年代中期已培养出三、四届毕业生,这些人都属工厂和事业单位的骨干。学校办学的成绩,得到上级教育部门以至全国总工会的肯定。

学校迎来发展春天

1978年恢复高考及紧接着的改革开放,迎来了中国社会的春天,也迎来了黄浦业大的春天。高考的恢复、招生规模的扩大,固然解决了燃眉之急,然而远远不能满足国家和执意进取的学子们的需求。于是业余成人高教,成了满足需要的最佳选项。学历虽不是业务素质高低的绝对标准,却是最显著、最普遍、最被认可的文化水平的标志。在当时,被耽误了求学机会、已经走上社会岗位的青壮年一代,强烈的愿望就是,不管通过什么渠道,能取得相应学历,才算实现自己的人生价值,获得相应的社会认可。因而在全日制高校超负荷发展的同时,业余大学、电视大学、函授教育、自学考试如火如荼、遍地开花。正是在这样的背景下,黄浦业大有了长足发展,学校建制完善,规模扩大,教师队伍扩充,教学资源设备日益丰富,专业的设置日渐完备,招生数量不断增加,呈现出前所未有的欣欣向荣的办学局面。

“三校”合并尽显生机

新世纪初,上级决定黄浦业大与南巿区、卢湾区业大先后合并,这样学校有了三处校区,教职工总数达170人,教学系部6个,职能部门9个,在校生最多时年均上万人,总体上形成了前所未有的规模。

从1978年恢复学校建制以来,据粗略统计,培养的大专和本科学历的毕业生,就有5万多人,对国家社会来说,起到了为改革开放、经济发展服务,提高人才素质的作用;对学生来说,使他们实现了阻断已久的大学梦,提高了其素质,改变了其处境,甚至促成了其人生的转折。至今,当初风华正茂的学员,有的已是皤皤白发,离开了工作岗位,仍然深情地怀念着在黄浦业大读书的生活,不忘业大的教育使其改变命运的人生经历。有些虽然最初学成于业大,经过不断奋发努力,已成长为政界、商界、法律届等业界精英以及名牌大学 (如复旦大学)的资深教授。这对黄浦业大来说是足以自慰自傲的成绩,也是一种辉煌。

转型为发展:60年征程 “主旋律”常响

教育与社会共振,与时代脉搏合拍,黄浦业大一路走来,始终坚持在转型中求发展的办学战略,坚持贴近、贴紧、贴实社会发展趋势和市场发展需求的“主旋律”,不断拓展办学新天地。

勇破难题显智慧

进入二十一世纪,随着改革开放的深入,社会的迅速发展,文化教育的形势有了很大变化。由于全日制高校不断地扩大,成人高教的广泛普及,经二十多年累积,本、专科学历的人才基本饱和,学历不再是矛盾的焦点。自2010年前后,与上级教育部门的考虑相一致,学校开始深入思考,广泛调查研究,琢磨办学的重心、宗旨、方向的转型,这是顺应形势变化的自觉性探索。

党的十八大以后,进入深化改革的新时代,在经济与社会改革方面,明确提出了“供给侧改革”的新概念、新命题,这也给成人高校的转型指明了方向,使大家豁然开朗:在所属领域,学校就是“供给方”,社会需要就是 “需求方”,既然学历教育已不是主要需求,那么作为“供给方”的学校,在思想和理念、目标与方向、资源与配备、课程与设置等方面,皆要依据社会新的需求而转向。

善解课题有方略

为了更好地满足人民群众多样化、个性化、终身化的学习需求,2016年,这所始终站在改革潮头的黄浦业大,又开始了新一轮响应国家需求的教育探索。学校以“供给侧改革为理念,促进成人高校转型发展”为破题方向,瞄准国家急需、城市急需、学员急需这三个热点,推出了一系列卓有成效的尝试。

在教育供给侧结构性改革推进过程中,对接多样化的市场需求,学校优化专业设置,全方位整合优质教育供给,整合现有的各种教育类型,包括学历教育、社区教育、老年教育和职业技能培训,形成优质教育供给整体,提升教育服务供给的质量。从注重实用的闲暇教育,到有行业认证的职业技能培训,再到系统科学的学科专业,逐步凝练出新专业,对接市场之需;优质的专业设置和课程通过学分互认的方式,在各种教育类型中共享,以适应和引领学习之需,实现“三教融合”。如:学历教育根据市场需求和市政府民生实施工程,开设“城市公共安全与管理”本科班,“家政服务与管理”、“老年服务与管理”大专班。学校实施“一张文凭,多种证书”的办学举措,实现了学历毕业证书与职业资格证书的对接,在提供专业课程的同时,借助非学历教育,通过开展专业培训、职业技能培训,提升学生的实践操作能力。又如:将社区教育系列微视频引进学历教育,开展女性教育,深受欢迎,通过引入社区教育和老年教育的通识性课程,拓展学习者的知识面,增加文化涵养。再如:学校举行法律、投资理财、心理辅导、子女升学计划、本专科入学报名等五大现场主题咨询活动,6位教师开展了 《22楼的故事》《职场英语口语》《生活实用财务知识》《职场英语口语》《影视英语赏析》《室内家居布置艺术》5个公益讲座,并向社会免费开放,获得一致好评。在优化专业设置的过程中,突破了课程供给壁垒,加速了学历教育与非学历教育的融合发展和共生发展。

对此,费秀壮校长说: “一直以来,黄浦业大骨子里的东西没有变,那就是重‘三贴’——贴近、贴紧、贴实社会经济文化发展趋势;求 ‘务实’——追求务实的人才培养策略,着力培养应用型、复合型、外向型人才。走到今天,黄浦业大所进行的一系列改革依旧如此,那就是在供给侧改革影响下,专业设置不断改变;师资力量不断加强;学校组织架构供给不断调整。

“三教”为业态:60年旅程 “主基业”常新

成人高等学历教育、社区老年教育、非学历培训教育,成为黄浦业大教育旅程的“主基业”。目前,学校已步入成人高等学历教育、社区老年教育、非学历培训教育“三驾马车”齐头并进的办学新阶段。

“三教”融合天地宽

学校从以学历教育为主,非学历教育为辅,转而为以学历教育为基础,社区教育和老年教育为重点,非学历培训教育为取向,进而实现成人高校的转型发展。办学形式更加开放,从闭门办学到合作办学,逐步向社会开放,利用辖区内的经济、政治和文化资源,加强与社会各方的联系和沟通,大力开展合作。2017年,学校先后与市民热线、区妇联、驻区部队、兄弟院校合作;与终身学习对接,整合社区资源和社会资源,设计、论证并推进教育创新项目,寻求教育结构调整的突破口。在推进“三教”融合的进程中,学校着力于硬件资源的融合、教师队伍的融合、教育研究的融合。在学校的各个校区,“三教”共融办学,所有教学设施实现全开放;在学校各项教学中,“三教”共通实施,教师们在不同的教育模块中穿梭教学,已是常态;在课题研究、项目实施中,“三教”共同携手,取长补短,成效显著。

“三教”融通,是学校在成人教育形成新常态、改革开放进入新时期的新探索、新举措,点破迷津,指引大道,由此使学校办学焕发了新生命。

学历教育绽新枝

在学历教育方面,黄浦业大利用地处中央商务区的区位优势,不断优化设置,开拓新型专业,逐步探索管理类、营销类、金融类、物流类、计算机类、应用艺术类等适应人才需求和社会发展的专业方向,曾相继推出了金融、物流管理、国际经济与贸易、市场营销经纪人等社会急需专业,使学校办学很快地跟上了时代的脚步。同时,招生时还不设年龄上限,如 “应用艺术设计(电脑绘画)”方向的学员最大的年龄接近80岁。

此外,黄浦业大还开展“智力拥军”,推出武警班、消防班,提出 “入伍即入学,退伍即毕业”,并于2017年开设了第一个本科班。

社区老年教育沐春风

社区教育、老年教育作为学校工作的组成部分,在学习型社会建设过程中,在学校 “供给侧改革”理念的指引下,不断探索、不断变革、不断创新。从2006年开始构建社区教育三级网络 (即社区学院、街道社区学校、居委学习点),到2013年的养教结合学习点建设,再到2016年的社会学习点,在全校的共同努力下,社区教育、老年教育不断延伸服务的范围、拓宽服务的途径,构建社区教育的4.5级网络,创设终身教育的5-8分钟学习圈,把终身教育逐步拓展到小区、楼宇、楼组,成为市民真正 “家门口的学堂”。

2016年年底,上海市民终身学习需求与能力监测中心正式落户黄浦,大学不再只是年轻人的大学,老年教育风生水起。

同时,学校致力于研究破题,由校长费秀壮领衔的课题组,以 《老年教育进家庭,服务居家养老》为题,通过大数据分析,得出有价值的结论,精准把握老年人居家养老学习偏好、学习取向与需求差异,为 “十三五”期间黄浦乃至全市老年教育阶段发展,提供科学的决策依据和参考,以持续扩大老年教育资源供给,共同推进老年教育居家养老事业发展。

“市民海派文化体验基地”有风光

黄浦区是海派文化的重要发源地,得天独厚的区位优势为黄浦区开发 “海派文化”这一特色文化资源,发展社区教育,奠定了坚实基础。市民海派文化体验基地,在市教委终身教育处、市学指办的指导下,由黄浦区学习促进办主办,黄浦区社区学院承办,向社区市民提供课程学习、开发体验项目、开展体验活动,逐步探索出社区教育开发与利用特色文化资源的新模式,形成一套行之有效的特色文化资源开发策略与方法,自2011年建立基地并运行至今,取得了良好的社会效益。

市民海派文化体验基地,秉持“教育惠民、同享幸福”的终身教育理念,立足于“传承经典、打造精品”的黄浦精神,整合了辖区内聚民族工业文化和现代文化艺术的外滩老码头,集老城厢文化的三山会馆、文庙,汇精致“中华老字号”文化的天宝龙凤金银珠宝有限公司旗舰店、红房子西菜馆等体验点,面向全体市民开设包括现代文化艺术、老城厢文化和中华老字号文化在内的三大体验项目,共十四项特色体验内容,拓展了社区教育服务的人群,丰富了社区教育服务的形式,满足了市民多样化的学习需求。

荣誉摘要

2013年荣获2011—2012年度 “上海市文明单位”称号

2015年荣获2013—2014年度 “上海市文明单位”称号、荣获2013—2014年度 “黄浦区文明单位”称号

2017年荣获2015—2016年度 “上海市文明单位”称号2016年荣获 “拥军优属模范单位”称号

2010年荣获 “全国示范性基层电大”称号

2011年荣获 “上海市高等教育自学考试先进集体”称号2017年获评首批 “全国示范老年大学”

2012年黄浦区获评 “全国数字化学习先行区”

2016年黄浦区获评 “全国社区教育示范区”

2014—2017年连续三届荣获 “全国社区教育微课大赛”一等奖、优秀组织奖

2015年、2016年连续两届荣获 “首届全国传统文化进社区微视频大赛”一等奖

2015年、2016年连续两届荣获全国 “传统文化进社区”微视频大赛一等奖

2017年荣获 “全国社区教育优质课程资源共享先进单位”称号