■陈子善

作为作家、编辑家和文学史料研究家的刘先生,他在小说、散文等创作上的杰出成就,他对香港文学发展的众多贡献,以及他在香港文学史和中国文学史上的重要地位,一定会有研究者不断评说,深入阐发。

1985年1月,刘以鬯先生主编的《香港文学》在香港创刊。33年后的今天,对 《香港文学》自1980年代以来在香港文学史、中国文学史乃至世界华文文学史上的地位和影响,文学史家也许已经认识得比较清楚一些了。而我只想从个人的角度回忆与 《香港文学》的因缘,缅怀培养和提掖我的刘先生。

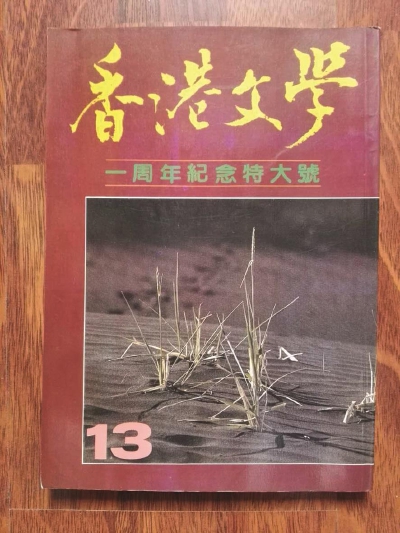

我为香港报刊撰稿,可以追溯到1980年代初。最初出于谨慎,主要向香港《文汇报·笔汇》投稿。那时内地与香港的文学交流还不频繁,在这方面也是不断地排除各种干扰,慢慢地逐步开放的。幸运的是,《香港文学》一创刊,香港文学史料研究家陈无言先生就寄给我了,而我也及时收到了。创刊号内容之丰富,装帧之别致,与内地的文学刊物大为不同,而“顾问”阵容之强大(为钱锺书、夏志清、周策纵、余光中、赵令扬、白先勇、叶维廉、梁秉钧、竹内实等 11位),台静农先生的刊名题签“笔力雄健,富有活力”,也令我耳目一新。接着2月出版的第二期刊出了 “戴望舒逝世35周年纪念特辑”,还发表了一篇重要文章,即柯灵的《遥寄张爱玲》,颇具文学史料价值,更是深深吸引了我。

喜欢舞文弄墨的我,因此萌生了向《香港文学》投稿的念头。恰好4月第四期上有读者对“戴望舒纪念特辑”刊出的戴望舒致郁达夫一封信的写信日期提出商榷,于是,我就写了商榷之再商榷的一则《也谈戴望舒致郁达夫信》寄给《香港文学》“社长兼总编辑”刘先生,寄出后有点忐忑不安,不知能否被采用。不料,拙文很快就在 《香港文学》1985年7月第7期上刊出。这是我在《香港文学》上发表的第一篇作品,虽然只有短短八百余字,但编排用心,竟占了整整一页,颇为疏朗大气。刘先生对我这样的青年研究者的赏识,给了我很大鼓舞。

1985年 8月30日是五四新文学巨匠郁达夫殉难40周年,可能因为我是香港三联书店版 《郁达夫文集》的编者之一,刘先生命我参与 《香港文学》“郁达夫殉难40周年纪念特辑”的组稿和撰稿。这是刘先生对我的很大信任,我当然全力以赴。1985年10月《香港文学》第十期刊出了这个纪念特辑,收入新发现的《郁达夫文集》失收的一组郁达夫集外文,计《一月日记》《黄河南岸》《读明人的诗画笔记之类》《图书的惨劫》等九篇;时居英国的凌叔华作《回忆郁达夫一些小事情》和时居美国的钱歌川作 《回忆郁达夫》;我写的 《香港郁达夫研究管窥(一)》;我与王自立先生合编的《〈郁达夫文集〉未收郁达夫作品目录》等,可以说是较好地完成了刘先生的嘱托。

从此之后,我就成了《香港文学》的经常作者,不妨把我从1985-1997年间在《香港文学》上发表的各类文字胪列如下 (或许还有遗漏):

也谈戴望舒致郁达夫信1985年7月第七期

香港郁达夫研究管窥 (一)1985年10月第十期

《郁达夫文集》未收郁达夫作品目录 1985年 10月第十期(与王自立合编)

《郁达夫文集》未收郁达夫作品目录补遗 1985年12月第十二期

国际笔会中国分会活动考(1930-1937) 1988年 1、2、3、4月第三十七—四十期

《国际笔会中国分会活动考》补遗 1988年8月第四十四期

遗落的明珠——新发现的雅舍佚文琐谈 1988年11月第四十七期

梁实秋著译年表 (1920-1949) 1988年 11月、1989年 2月、3月、5月、6月《香港文学》第四十七、五十、五十一、五十三、五十四期

关于 《围城》的若干史实1991年2月第七十四期

遥祭李辉英先生 1991年7月第七十九期

研究郁达夫诗词第一人——郑子瑜 1991年9月第八十一期

关于闻、梁佚诗的通信1991年10月第八十二期

藏书家的遗憾——悼念唐弢先生 1992年3月第八十七期

戴望舒佚文发现记 1993年1月第九十七期

周作人的《饭后随笔》1993年5月第一○一期

《荒原》中译本及其他 1993年12月第一○八期

叶灵凤《永久的女性》前言1994年2月第一一○期

先生之风,山高水长——关于《回忆台静农》的对话 1994年6月第一一四期

孙大雨和泰戈尔 1995年3月第一二三期

何其芳早期情诗 1997年4月第一四八期

对这份拙作目录,我自己都吃了一惊。从中可以清楚地看出,在这12年里,我几乎每年都有作品发表于《香港文学》,有时还一年刊出好几篇。可以毫不夸张地说,在这个时间段里,我即使不是在《香港文学》发表作品最多的作者,恐怕也是最多的作者之一。而之所以不厌其烦地将其列出,并非要说明我有多大能耐,而是希望今天的读者能真切地了解刘先生当年是如何主编 《香港文学》,如何在编刊中关照和培养像我这样的中国现代文学史料研究工作者的。

《香港文学》创刊一周年时,刘先生在“一周年纪念特大号”编后记中明确宣告:“我们决定在被某些人士称为‘文化沙漠’的香港创办一种世界性中文文艺杂志。”14年后,在回顾主编《香港文学》的甘苦时,刘先生进一步表示:“办《香港文学》有两个宗旨:(一)提高香港文学的水准;(二)将各地华文文学当作有机的整体来推动。”而要实现这个远大目标,使《香港文学》成为香港文学和世界华文文学共同的交流平台,刘先生大胆地采取了文学创作、文学评论、文学活动和文学史料四大内容并重、齐头共进的编刊方针,这是《香港文学》区别于内地绝大部分文学刊物的一个显著特色。刊登文学创作、文学评论和文学活动报道,本是一个文学刊物题中应有之义,可不必多说,而刘先生如此重视文学史料,又是为什么呢?

刘先生自己的文学生涯始于1930年代中期,处女作是短篇小说 《流亡的安娜·芙洛斯基》,“写一个白俄女人离乡背井流转到上海的生活”,刊于 1936年 5月上海《人生画报》第二卷第六期。1990年3月我到港首次拜见刘先生,漫谈中提及这篇作品,我返沪后查到复印寄给刘先生,他很高兴。在漫长的文学征途中,他与许多内地和香港的新文学作家有交往。在一直致力于新文学创作的同时,刘先生也一直关注对各个不同历史时期新文学作家作品的搜集、整理和研究。不仅如此,他还亲力亲为,探讨“香港新文艺始于何时”,出版文学回忆录《看树看林》,主编《香港文学作家传略》。在我看来,这些都是他在香港文学史料整理和研究上的突出成果,正如另一位香港作家慕容羽军所说:刘先生“很虔诚在整理文学史料”。由此可知,刘先生对从事文学史料研究工作的意义和艰辛都有切身体会。对内地改革开放后“重写文学史”,重新评估五四以后新文学各方面的成就和不足,刘先生也有清醒的认识。因此,他主编《香港文学》,也就格外看重现代文学和香港文学史料,除了不断推出作家纪念特辑以示对文学前辈的尊重和怀念,还不吝篇幅,不断刊登各种各类整理文学史料的研究成果,如作家集外文的发掘、文学活动史实的爬梳、作品目录的编撰等等,而我也就有幸成为刘先生这个富于远见的做法的受惠者。

而今回顾我在《香港文学》上发表的这些现代文学史料研究文字,涉及周作人、郁达夫、梁实秋、闻一多、孙大雨、叶公超、台静农、戴望舒、叶灵凤、李辉英、唐弢、钱锺书、赵萝蕤、郑子瑜等现代重要作家,其中不少是刘先生熟悉的友人,还有不少曾在香港留下或深或浅的足迹。当然,他们中的大多数曾长期在内地被打入另册,排除在文学史著述之外。刘先生对我从发掘史料入手,介绍这些作家鲜为人知的作品和文学活动,从而更全面地重新探讨他们的文学成就,都表示欣赏和认可,都及时发表了我的研究成果。尤其应该提到的是,他拨出《香港文学》的宝贵篇幅,先后连载我对胡适、徐志摩等创办的国际笔会中国分会活动的长篇考证和对梁实秋1949年以前著译目录的系统整理,这是很少有的破例,固然出于刘先生文学史眼光的独到,又何尝不是对我工作的高度肯定。

还应该说明的是,那些年里,我投给《香港文学》的文稿,不论长短,刘先生几乎全部在第一时间刊用了,这是刘先生对我的厚爱。他还经常来信询问我的下一步工作,予以必要的指点。在记忆中,只有一篇拙作未能在《香港文学》刊出,那就是《刘延陵忆郁达夫》。刘先生收到此文后,马上给我回信,因那段时间《香港文学》稿挤,为不致耽搁太久,拟将此文转到他所主持的《星岛晚报》副刊及时发表,特此征求我的意见。我当然回信表示同意,此文随即刊于1990年6月 21日《星岛晚报·大会堂》。刘先生主编《香港文学》,对作者哪怕是我这样的后辈的尊重,对处理来稿的细心和周到,由此可见一斑。

刘以鬯先生以百岁高龄谢世,海内外中文文学界同声哀悼。作为作家、编辑家和文学史料研究家的刘先生,他在小说、散文等创作上的杰出成就,他对香港文学发展的众多贡献,以及他在香港文学史和中国文学史上的重要地位,一定会有研究者不断评说,深入阐发。我只是追忆我自己为《香港文学》撰稿时所亲身感受到的刘先生的长者风度和对后学的热情提携,以此表达我对刘先生的深切思念和感激。