世易则事易,事易则备变。

从上海市建筑工程局的机具供应站,到上海市机械施工公司;从成功转制为有限责任公司,到实现集团化改制,在发展路上,上海建工机施集团不断应变。

从“多专业发展、多元化经营”起步,到最终形成“钢结构、轨道交通和地基基础”三大核心业务,从三大专业到两大产业,在发展路上,上海建工机施集团不断求变。

上海建工机施集团走过了60年的征程。

60年栉风沐雨,60年唇齿相依,他们坚持“民惟邦本,本固邦宁”,即使在全国机施行业处境艰难、大多国有机施企业如履薄冰、就连机施行业协会也已门可罗雀的时候,有一个追问始终追随着他们:问苍茫大地,谁主沉浮?

60年殚精竭虑,60年审时度势,他们坚持“积跬步以至千里,汇小流而成江海”,即使在面对市场经济社会深刻变革、社会思想观念深刻变化、社会利益格局深刻调整的时候,有一个信念始终昭示着他们:人间正道是沧桑。

改革是变,矗起一座“塔”

与其平列千屋,不如高耸一塔。

在并不知情的外行人看来,作为建筑工程施工单位,无非是吊吊放放、装装配配,并没有多少技术含量。殊不知,在城市建设向高空发展、向地下深入的需求下,在现代结构工艺不断更新、计算机技术突飞猛进的态势下,建筑工程施工单位不仅需要从施工机械化向施工现代化迈进,更需要从施工现代化向施工智能化提升,依靠科技进步、形成人才集聚,最终将成为引领和促进企业发展的主流。

在上世纪末,并非所有人都有这种超前意识。

冲破由各种旧框框组成的藩篱,越过由各种老套套形成的障碍,上海机施在科技高地上矗起了一座“塔”:一个“以企业为主体、以市场为导向,产学研相结合”的新型科技创新体系的核心——技术中心,分设了8个研究室和1个中试基地,囊括了钢结构、地下空间结构、地基基础、施工测量、焊接、机械、电气、自动控制及计算机等专业学科。

“塔”,曾经是上海机施人敢为人先的一个画面——

1993年9月份,世界第三、亚洲第一高的“东方明珠”电视塔的地下结构已经开始施工,上海机施负责的只是大小球舱的结构安装,天线钢桅杆则由北京的专业单位施工。在一次有上海市领导参加的会议上,上海机施总工吴欣之“斗胆”提出,钢桅杆也由上海机施来安装,并且振振有词,“为什么460米的高度不能由上海人来实现呢?”

上海机施的“地面逆装,垂直提升”的技术方案,成为了众多方案中的首选方案。

当桅杆以每昼夜60余米的速度上升、距桅杆登顶只剩下23米时,一场八级大风光临上海,塔顶的实时风速已超限定值。如果继续提升,已超过施工阶段风速限值,安全堪忧;可一旦停止提升,提升过半的桅杆在大风中长时间悬停,更不安全。

危急关头勇者胜。

高高的塔顶上,上海机施人百折不挠的意志坚如磐石;高高的塔顶上,在大风中继续提升的“东方明珠”桅杆稳如泰山。

第二天,1994年5月1日,阳光灿烂。上海市领导在上海第一届国际旅游节的开幕式上宣布:“东方明珠”桅杆成功登顶。

“塔”,如今是上海机施多层化人才结构的一个象征——

当新世纪的钟声敲响之际,上海机施引进了第一个攻读起重机械和钢结构专业的博士陈晓明,随后,从事地下结构工程研究的博士罗鑫、从事固体力学研究的博士滕延锋、从事结构工程研究的博士贾宝荣、从事建筑工程钢结构抗震研究的海归博士周锋、以及从哈工大焊接专业毕业的硕士孟凡全……也纷纷被上海机施所招揽、所重用。

他们为上海机施的求贤若渴所感动,他们为上海机施的未雨绸缪所折服,同时,他们也对上海机施的转型发展、对自己的价值体现充满了信心。

在引进高学历人才之外,实施“青年人才六步培养法”,采取“征询意向、设计方向、压担使用、轮岗锻炼、组织发展、激励机制”六个步骤,抓好“学习、引导、培养、储备、推荐”五个环节,大胆启用一批35岁以下的青年担任项目经理、项目工程师等重要职务,吸纳和集聚了更多的高技能人才。

沿着“坚持技术创新,形成多层化的人才结构”思路,上海机施十年磨一剑,基本完善了技术人才的塔型架构:领军人物——技术精英——技术创新团队——高技能人才,拥有了以吴欣之为首的10大领军人物,以5个博士、8个硕士为主干的技术中心,和一支劳模特别多、工人发明家特别多、工人技师特别多、高级工特别多的一线自有职工队伍。

“多士成大业,群贤济弘绩。”

一个个国家和省市重大工程、知名项目和标志性建筑,一个个世界级的结构建造难度,都在上海机施科研团队的创新智慧、团结协作、努力拼搏下被逐个突破。

一项项知识产权、计算机软件著作权、以及国家“863”高技术研究发展计划,都在上海机施科研团队参与和牵头承担中不断成就。

一声声“人才兴企、人才强企”的心声,把上海机施人与时俱进的心思表露得清晰而又坚定,开掘着人才辈出、人尽其才、才尽其用的活力之源。

“九层之台,起于累土。”

回顾企业近年来的长足发展,上海机施领导层感慨万千,所有的上海机施人感慨万千:如果当初没有前瞻性的发展眼光和与之相对应的人才战略定位,上海机施怎么能够实现历史性的突破,又哪来今天的辉煌呢!

创新是变,立起一只“鼎”

在人们的印象里,“三足鼎立”一词,比喻的是三方相峙的局势,但若是仔细想去,“三足鼎立”说的也可以是这样一个道理:因为有了三足的支撑,鼎才能成其为鼎,才有了其立身之本。

三足立鼎。

近年来,上海建工机施集团紧紧围绕“全国化”战略,积极探索钢结构产业“三位一体”模式,促进深化设计、加工制作、安装施工同步发展,不仅在全国钢结构领域立起了一只前所未有的“鼎”,而且衍生了一个个关于钢结构之“鼎”的故事——

钢结构安装是上海机施的传统优势业务。

那么,能不能由机施安装专业工程公司牵头,带动深化设计公司和加工厂,在三方保持独立经营的体制下,通过有效的制度设计,建立融合经营联动、商务联动、生产联动的产业联动机制呢?

那么,能不能以项目为核心,优化对接环节,减少过程争议,形成“三位一体”格局,实现钢结构产业“一体化”发展呢?

那么,能不能发挥集成优势,进一步提升集团在钢结构领域中的竞争力,打造以先进施工技术为基石、以现代设计理念为导向、以精良制造品质为支撑的上海机施钢结构品牌呢?

回答是肯定的,但必须革故鼎新。

在上海机施的发展史上,2005年是一个关键的年头。上海机施明确了“钢结构主承包、轨道交通总承包和地下空间施工总承包”的战略定位,彻底改变了仅作为一个专业分包单位长期以来在市场经营上的依附地位。

十年以后的2015年,对于上海机施又是一个关键的年头。上海建工全资收购地处江苏海门的原冠达尔钢结构公司,一个新的上海建工(江苏)钢结构有限公司随之诞生,上海机施拥有钢结构制造产业基地的梦想终于实现。

坚持联动发展是制胜之道。

钢结构产业链形成的以工程公司、建工钢构、设计公司为主体的“三位一体”产业联动,带动了经营联动、商务联动、技术联动和生产联动,提升了产业综合竞争力, 促进了产业的健康发展。

港珠澳大桥旅检大楼钢结构工程,是上海机施集中体现 “三位一体”模式的首次尝试——

这是一项任务重、工期紧、标准高的国家级战略性重大项目:在2017年年初开始的短短的4个月时间里,要完成5.6万吨钢结构吊装;至2017年10月底,幕墙外立面闭水;在2017年年底,实现通关。而这座港珠澳大桥旅检大楼偏偏又建在伶仃洋的一个人工岛上。在上海机施发展史上,从来没有遇到过这样的“破纪录”工程。

舍我其谁。

面对这个国家级重大工程,上海机施人又一次挺身而出。不过,与以往不同的是,他们不仅保持了一以贯之的攻坚克难的勇气,而且具备了深化设计、加工制作、安装施工“三位一体”鼎力合作的底气。

因为,钢结构“设计、制作、施工一体化”的优势可以因此而体现。

因为,“结构、幕墙、屋面一体化”的发展思路可以因此而推进。

假如说, “兵马未动、粮草先行”的道理谁都明白,那么,建工钢构在短短的4个月不到的时间里,有大到40多吨、小到几百斤组成的14000多个钢构件需要制作,压力之大可想而知。而在此前,备料是第一位的。因此,赶在2017年春节之前,建工钢构就联系宝钢、唐钢、以及河南、山东等地组织材料,等到工程清单出来,已经抢到了一个月时间。

对机施设计公司来说,尽管从事了30多年的深化设计,但要在一个十分短暂的时段里,完成 “看来是完不成”的港珠澳大桥旅检大楼钢结构工程深化设计工作,确实是“史无前例”的。而更加 “史无前例”的是,许多原本与设计无关的事项,也必须 “提前到设计这里来考虑了”。

为了保证工期节点,施工现场的鏖战始终没有停歇:从开吊算起,39天里完成所有地下钢结构吊装,甚至打破了晚上不施工的惯例,一晚抢吊36根立柱。即使遇到珠海罕见的连续半个月的大雨,项目部派出预备队,全军压上,每人发雨衣、发两套T恤,分两班干湿交替轮战,向钢结构封顶发起了全面总攻。

三足立鼎, “鼎”立天地间。

上海建工机施集团钢结构产业的 “三位一体”,书写着一个关于钢结构之 “鼎”的故事,而且还将衍生出更多的关于钢结构之“鼎”的传奇。

变则通,铺开一张“图”

“要发展就要变,不变就不会发展。只有求变、敢变、善于因时而变,才能有所创造、有所作为、有所进步。”翻开一部人类

社会发展史,这样的经典语录触目可见。变则通,变则活。

变,让上海机施抓住了上海城市建设的机遇——

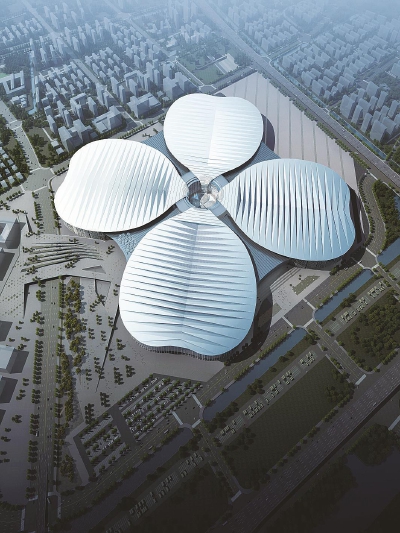

自1958年成立后的半个多世纪以来,上海机施致力于建筑施工的机械化和现代化,积极承揽超高层钢结构、特殊公用建筑、大型工业厂房;开拓城市地铁、磁浮快线、大型深基坑、高架立交、特大桥梁、地下隧道掘进等高难施工项目,在上海城市建设的各个历史时期留下了众多杰作:先后参建了东方明珠广播电视塔、金茂大厦、南浦大桥、杨浦大桥、磁浮轨道交通、浦东国际机场航站楼等一大批标志性建筑;而在上海世博会期间,又承建了上海世博园区一轴四馆绝大部分场馆的桩基和百分之八十的钢结构工程,澳门馆、铁路馆、企业馆、气象塔、宝钢大舞台等世博场馆工程项目,及世博配套工程虹桥机场西航站楼、东交磁浮、京沪高铁、轨道交通、东方体育中心等重大工程项目;此后,又先后承建了上海中心、上海国展中心、上海国际金融中心、上海迪士尼、上海浦东国际机场三期卫星厅及捷运车站工程……

变,让上海机施铺开了走向全国的宏伟蓝图——

在上海建工提出的全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商“三全战略”实施中,上海机施以更加开阔的心胸、更加开放的视野,先后承接建设了广州新电视塔、烟草大厦、南京紫峰大厦、南京金鹰天地广场、南京环球贸易广场、西宁电视塔、株州体育中心、昆明恒隆、大连市绿地中心、港珠澳大桥旅检大楼钢结构工程以及南京和杭州地铁等一批国内外知名钢结构地标项目……

变,让上海机施人充分体现了他们的聪明才智——

人民路隧道施工时,直径11.58米的大盾构机穿越黄浦江,风险重重,机施人大胆采用 “浅覆土大直径泥水平衡盾构法隧道环境友好型施工技术”,斩获上海市科技进步奖;要在人流车流密集的陆家嘴核心区造地下通道,机施项目部运用矩形顶管技术施工,在不开挖路面的情况下完成了上海中心、金茂、环球、国金四栋大楼的地下通衢;上海市天然气小盾构A线隧道全长8236.86米、内径仅3.4米,上海机施地下铁军克服困难成功跨越长江,完成了国内小直径泥水平衡盾构穿越长江距离最长的记录;机施团队研发的国内首台大截面矩型盾构机,在国家会展中心地下通道工程中成功运用,为城市地下空间开发再添利器……

变,让上海机施人不断闪亮了上海机施的品牌——

60年来,在一系列高、难、重、大、险的挑战中,上海机施将 “和谐为本,追求卓越”的企业理念根植于人心,将 “科学、合作、进取”的企业精神融入于工程,营造了一个共同进步、全面发展、和谐双赢的良好局面,打造了一支不畏艰难、甘愿奉献、创意无限的铁军队伍,经济效益和社会效益齐头并进,确立了 “信誉有口皆碑、文明有目共睹”的上海机施品牌。上海机施成为了上海市高新技术企业、上海市创新型企业、上海市专利工作先进企业,并被评定为国家火炬计划重点高新技术企业……

一个个充满磁性、充满感性的数据,标注着上海机施的发展路径图。

一个个体现前瞻、实现驱动的布局,展开了上海机施的发展前景图。

历史风云际会,留下社会发展进步的轨迹。

上海机施60年发展轨迹耐人寻味,上海机施60年发展轨迹发人深省,上海机施60年发展轨迹引人入胜——

以改革激发动力,江海横流显本色。

以创新擘拿未来,人间正道是沧桑。