摄影、文字/本报记者 叶辰亮

要了解一座城市,博物馆或许会给你满意的答案。走进博物馆,就如同走进了这座城市的心灵一角,在交错的时空里,观众可以感知历史,梳理文脉,获得一种独特的文化体验。

《2017上海市博物馆年报》数据显示:目前,上海共有博物馆、纪念馆和陈列馆126家,以上海市常住人口2400万计,每19万人拥有一家博物馆,高于全国每40万人拥有一家博物馆的平均水平。上海未来将把一批博物馆打造成为城市文化新地标,建设若干博物馆集聚区,三年后实现每16万人拥有一家博物馆。

传统意义上的博物馆大多自带庄严肃穆的“高冷”气质,但近年来,越来越多的博物馆开始重视自身推介,通过各种策展、宣教活动拉近与观众之间的距离。与此同时,越来越多的市民游客也把去博物馆看展览作为一项重要的休闲活动。

一场场精彩展事的背后,凝聚着博物馆幕后团队的集体智慧和高度默契,他们用专业知识和独到创意,为广大观众奉上一道道“文化盛宴”。

近日,本报记者走进沪上各大博物馆,用镜头记录“盛宴”背后的故事。

近日,台湾地区收藏家王水衷将珍藏30余年的338件海派旗袍和相关饰品慷慨捐赠给上海市历史博物馆上海革命历史博物馆(下文简称上海市历史博物馆),成就一段两岸文化交流的佳话。馆方从中精选出70余件臻品集中展示,举办 “衷藏雅尚·海上流晖——王水衷捐赠服饰展”。

这批珍贵的海派旗袍回到其发祥地,吸引了众多观众前来领略上世纪三四十年代的“海派时尚”。

这些做工精良的旗袍和当时上海女性日常穿着的款式非常接近,生动反映了当年的生活状态和时尚文化,其纹样、面料、印染等也从各方面体现了上海工业发展、服装制作、社会风气的演变过程。

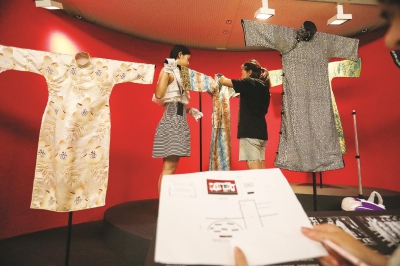

为让观众获得最佳观感体验,这次展览大胆采用 “裸展”方式,再加上展品对展陈、光照等有特殊要求,整个布展过程复杂而繁琐。开展之前,记者多次前往现场,用镜头采撷到不少花絮,揭开了一些鲜为人知的奥秘。

展厅位于上海市历史博物馆东楼南厅,布展现场一片忙碌。入口处,工作人员在为“云裳”店招黏贴仿木纹饰面,展台布置正紧锣密鼓地进行,衣架、模特都还空着,展品要等前期施工结束后才能上架。

记者注意到一个细节——用以展示旗袍的并非曲线玲珑的成人模特,而是小一号的童装模特。经工作人员指点,才知道其中奥妙:原来,这批民国时期的旗袍较之当下流行的款式,整体形制偏小,加之旗袍大多量身定制,主人们身材体型各不相同,想要套用现成的成人模特并不合适。经过反复研究尝试,工作人员决定根据展品的式样和大小,对童装模特实施改造,通过黏合垫肩、胸衬,“塑造”完美曲线,取得了较为理想的展陈效果。

旗袍上“身”,只是布展的开端,如何将这些尘封多年的衣物熨平展挺、安放妥帖,考验着布展人员的智慧。

展台一角,工作人员拿着蒸汽挂烫机,小心翼翼调到最低温度,轻轻扫过一件旗袍的褶皱,然后用手两边一抻,面料在重力作用下垂坠下来,经年折叠放置的印痕淡了不少。工作人员又耐心细致地重复一次,肉眼可见的折痕已基本消失。

据介绍,此次展出的旗袍做工精良、用料考究,虽历经岁月,却保存良好。为了尽可能将它们的最佳状态呈现给观众,上海市历史博物馆文保中心的工作人员几经研究,对丝织、棉布、纱织等不同材质的衣物采用不同的处理温度,对展品在保存过程中留下的印痕进行无损处理,尽最大可能还原这些海派旗袍当年的“花样年华”。

展品依次就位,升降车将工人缓缓送上离地四五米的高处,展品调光作业正式开始。此次展出的旗袍材质,除了有“永不褪色”之称的阴丹士林布料,大部分还是丝缎材质。丝织品在强光照射下容易褪色,因此对于展陈的光照强度控制就显得尤为重要。

布展人员在底下用照度计仔细测量展品多个位置的照度,不时要求高处的工人变换灯光照射角度、增减光照强度。一件、两件、三件……工人不断攀上爬下,变换登高位置,展厅中的灯光渐次亮起,明暗有致,透出一股独具韵味的老上海风情……