2000年 美国科学家成功在大肠杆菌中利用基因元件构建 “逻辑线路”,标志着合成生物学的起步。

2002年 美国纽约州立大学的研究人员首次人工合成脊髓灰质炎病毒。

2003年 美国加州大学伯克利分校杰伊·D·科斯林教授课题组在大肠杆菌中成功合成青蒿酸的前体物——青蒿二烯,开启了人造细胞工厂生产植物来源天然化合物的新时代。

2004年 第一次合成生物学国际会议在美国麻省理工学院 (MIT)举行。同年,MIT举办了第一届iGEM竞赛——合成生物学领域最高水平的国际学术竞赛。

2008年 美国加州大学洛杉矶分校的研究人员以大肠杆菌为材料,改变其氨基酸生物合成途径,成功产出生物燃料异丁醇。

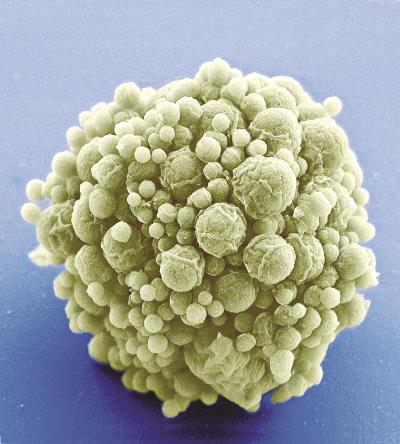

2010年 美国生物学家克雷格·文特尔研究团队成功创造出第一个完全由合成基因组构成的原核生物——“辛西娅1.0” (见下图)。这是利用实验室里现成的化学物质构建出的具有生命活性的细胞,载有约1000个基因的DNA片段。 “辛西娅1.0”的诞生,意味着人造生命时代的来临。

2011年 美国约翰·霍普金斯大学医学院等机构的研究人员首次人工合成一种真核生物——酵母的部分基因组。

此前曾有研究人员人工合成过一种细菌的基因组,但细菌属于原核生物,而酵母属于更高级的真核生物。本次研究是世界上首次成功合成真核生物的部分基因组,标志着人工合成生物基因组的研究又向前迈出了重要一步。

2013年 美国加州大学伯克利分校杰伊·D·科斯林教授课题组耗时十年,成功合成出具有抗疟药性的半合成(微生物合成加化学合成)青蒿素,并由阿米瑞斯生物技术公司商业化生产。相关研究成果发表在2013年4月25日英国 《自然》杂志上,该成果首次证明了CRISPR/Cas9系统能用于哺乳动物细胞基因组的编辑。

2014年 首次人工合成酵母基因组染色体,并在酵母细胞内正常发挥功能;同年,CRISPR/Cas9基因编辑技术获得美国专利授权。

2015年 美国斯坦福大学的研究人员利用基因改造的酵母,实现了阿片类药物的全合成。这种人造酵母的20多种基因来自酵母、植物和细菌,甚至还有一段来自啮齿类动物,它能把糖转化为蒂巴因——吗啡类止痛药物的关键前驱体。这项工作将复杂的代谢途径转移到微生物中,充分展示了合成生物学的复杂性。

2016年 世界上首个人工合成基因组细胞生物——“辛西娅3.0” (见下图)诞生。

美国克雷格·文特尔团队将六年前轰动世界的 “辛西娅 1.0”的基因组缩小了40%,获得了“辛 西 娅2.0”,随后又在此基础上再次进行了精简,最终得到了只有473个基因的 “辛西娅 3.0”。这种 “最简生命”将成为未来人造生命的基石。

2017年 由中国、美国、英国等多国科学家参与的 “人工合成酵母菌基因组计划”取得突破性进展:成功设计并合成了酿酒酵母菌的5条染色体 (其中 4条由中国科学家完成),培育出一种既能存储又能检索的人造遗传信息的半合成生物体,向 “全人工再造生命”迈进了一大步。这一成果刊登在2017年3月10日的美国 《科学》杂志封面上(见下图)。