褚半农

薛理勇先生 《江南宅院中的仪门》(刊 3月 31日 “笔会”)一文为介绍江南宅院中的仪门,引用了大量书证,其中还有拙作例句,他介绍的 “仪门”有两种。简单地说,一种是官府的仪门,另一种是民居中的仪门。虽同为住宅建筑,但差别还是蛮大的。

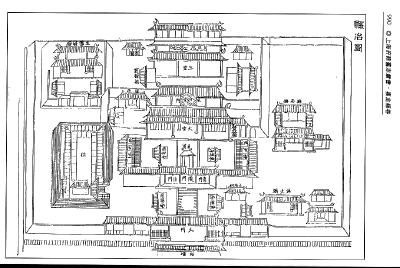

官府的仪门,虽因缺少建筑实体,一时无法断定其形制等,但也不是无迹可寻,我们可从历代地方志中的插图了解。以 《上海县志》为例,当年的上海县官府办公场所在原南市区老城厢,《万历上海县志》卷首 “图”中有知县公廨图,其建筑由南向北依次为头门(上方悬挂 “上海县”匾)、仪门和大堂等。 (《上海府县旧志丛书·上海县卷》 [一]第187页) 《乾隆上海县志》卷首知县公廨图完全同 《万历上海县志》。 (《上海府县旧志丛书·上海县卷》 [一]第370页) 《同治上海县志》卷首有道署图,上海县署图等,这些官府机构建筑排列仍然依次为 “头(大)门” “仪门” “大堂”等。 (《上海府县旧志丛书·上海县卷》 [三]第1387-1391页)。其他如 《松江府志》《嘉定县志》等官府建筑插图,其规制都是这样的,从中约略可知当时官府办公场所是一种形制基本统一的制式建筑。插图表明,这些仪门有三个特点,一是第一道头门 (正门)同第二道仪门不是相连在一起的,而是留有一定距离;二是虽说称其为 “门”,也不仅只是 “门”,而是一排建筑,或者说还有房子,头门是一排建筑,仪门也是。头门、仪门之 “门”都是开在各自建筑上的;三是官府仪门有三个门洞,有点像牌楼的格局。

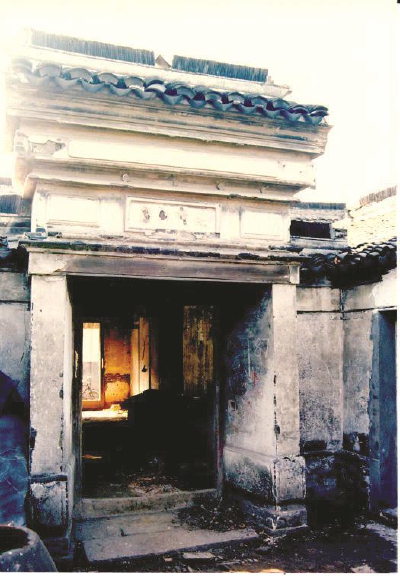

民居中的仪门,是指特色民居绞圈房子上的第二道门 (也有的绞圈房子不设仪门,如现在已成旅游热点的浦东周浦旗杆村顾家房子),其形制也同官府的完全不一样。一是第一道门 (即正门,绞圈房子中称墙门)和仪门之间没有距离,仪门是紧贴着前面房子的;二是官府中的仪门是面向正门的 (即面向南的),民居仪门却是面向北的。一般来说,绞圈房子仪门都是面向北的,薛文引的书证也是这样描述的,但它又是根据正屋位置确定的。如闵行区马桥镇荷巷桥金庆章家有两幢绞圈房子,老的一幢,仪门是北向的,现在还矗立在原地。而1940年代新建的绞圈房子,因坐落在东西向街道南面,正门是朝北开的,仪门就要南向了 (仍然与正门相背)。情况虽属特殊,但这是仪门与正门方向相背的另一种例证。三,这种仪门只是个门头,没有相邻的其他建筑,通常都称作仪门头,其门洞的两扇门才称仪门。四,民居仪门头上部有精美雕刻和四字题额,官府的没有。如果说两种仪门有什么相同之处的话,那就是仪门都是第二道门。

另外 “仪门”之 “仪”的读音,薛文中反复引用书证,来证明它同耳、二等同音而读ní音。在上海方言中,这几个字的确同音。问题是,绞圈房子仪门头的 “仪”,读音历来不是 ní,而是“移”, “仪门”就要读成 “移门”,这是祖先传下来的读音。拙著 《莘庄方言》 (2013年3月学林出版社)中有“謻门头”条,释义即是 “仪门头”(第 143页)。我的新著 《话说绞圈房子》 (2017年12月上海书店出版社)中,有段文字专谈 “仪门 (头)”中“仪”的读音:

“仪”字在上海方言中念 “腻 nǐ”音的,如 “礼仪” “仪式”,但在 “仪门头”中的实际发音是 “移 yí”。看了《辞源》中 “謻”的词条介绍,才知道“仪门”是从 “謻门”俗变过来的。到了松江府老方言中,连 “謻”的读音“移 yí”也带了过来, “仪 (音 ‘腻nǐ’)门头”才读成了 “仪 (音 ‘移’)门头”的。