本报首席记者 柳青

在一线的国际电影节中,上海国际电影节以展映影片数量多、参与观众人次多和票房数据高而著称,这些统计数据背后的真相,是上海国际电影节在 “零时差”让中国观众看到柏林和戛纳爆款影片的同时,持续致力于在好莱坞商业规则和欧洲影展的审美套路之外,独辟蹊径地发掘展示文化多元色彩的影片和影人。搭建开放式的平台,促进各国电影文化交流,正是依托这样的策展办展原则,上海国际电影节吸引了众多名导名作、新锐新作和得奖力作,使得观众能在家门口零时差地看到全球电影创作的风貌。

新的电影,为我们打开新的世界

《比基尼·穆恩》《如何在派对上搭讪女孩》《赛马皮特》

上海国际电影节能满足各路影迷的饕餮观影欲望,很大程度是因为电影节已然成为一个维系优秀创作者的平台,来自不同地区、风格悬殊的导演们都愿意把自己的新作送到上海参赛或参展, “名导新作”成了电影节放映活动中极有分量的部分。

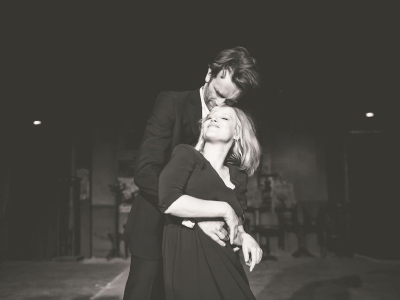

去年,曾以 《暴雨将至》获得威尼斯影展金狮奖的马其顿导演米尔科·曼彻夫斯基被邀请为上海国际电影节金爵奖主竞赛单元的评委,一年过后,曼彻夫斯基把新片 《比基尼·穆恩》送来上海参展。在他的前一部影片 《母亲们》中,曼彻夫斯基结合纪录和虚构的方式,探讨对真实事件的描述,哪个手法更接近真相。 《比基尼·穆恩》延续了这种实验,把电影当作审视真实的开放式游戏:一对纪录片制片人和导演搭档,试图帮助精神状态不稳定的姑娘比基尼·穆恩振作起来,但是在拍摄过程中,他们打破了拍摄者和拍摄对象之间的伦理界限,即便如此,他们依然无法理解这个姑娘混沌的内心状态。

日本导演冲田修一是通过上海国际电影节这个平台,逐渐为此地观众熟知的中生代创作者。过去的十年里,从 《南极料理人》到 《啄木鸟和雨》,从 《横道世之介》到 《去见瀑布》以及 《莫西干回到故乡》,上海观众见证了冲田修一从新人导演成为票房爆款。今年展映的 《熊谷守一在的地方》是他的新作,这部传记片讲述画家熊谷守一出身富裕却甘愿过着苦行僧的清修生活,近30年足不出户,创作出 “仙人物语”,在艺术史中留下 “画坛仙人”的美誉。

美国导演约翰·卡梅隆·米切尔是一个不走寻常路的新锐创作者,他的新片 《如何在派对上搭讪女孩》虽然有一个青春喜剧风格的片名,实际则是放飞自我的朋克音乐片和脑洞大开的科幻片相结合的迷幻混合体。影片背景设定在1970年代朋克音乐初兴时,三个青春期躁动的大男孩误入外星人的派对,男主角把外星妹子带回了家,外星少女在48小时的 “外出许可”间隙,在蠢萌人类男孩的带领下,体验了朋克文化并经历了自我意识的觉醒。导演米切尔本身是个活跃的摇滚乐手,之前拍过 《摇滚芭比》,在这部新片里,深爱朋克音乐的他细致地再现了1970年代伦敦郊区的摇滚文化氛围,可以说,是深情回顾并复刻了那个时代的英伦流行文化。

对比伦敦郊区少年的“炫酷”,《赛马皮特》呈现的美国小镇男孩的生活则是严酷的。导演安德鲁·海格是这些年在欧洲影展新晋的 “作家导演”,作品风格以情感细腻为人称道,前作《45周年》“圈粉”无数。然而在新片《赛马皮特》中,他放弃对美国中产阶级亲密关系的探讨,转向少年题材的流浪汉叙事,无父无母的男孩查理带着他打工时照顾的赛马皮特,在生活一筹莫展时,踏上从俄勒冈到怀俄明的漫漫路。影片风格明显致敬英国泰斗级导演肯·洛奇和1950年代英国的自由电影运动,以一种古典的方式触及美国现实问题和边缘人物的生存尊严。

现实中去不了的地方,电影带我们去

《小偷家族》《迦百农》《我的女儿》

自从2016年,上海国际电影节放映了那年戛纳影展的开幕片、伍迪·艾伦导演的《咖啡公社》,至此以后,上海国际电影节展映影片和欧洲影展的“零时差”对接成了一种常态。今年参展的电影中,日本导演是枝裕和在戛纳拿下最佳影片金棕榈大奖的 《小偷家族》,没有任何悬疑地成了最炙手可热的一部影片。此外,《冷战》《迦百农》《汉娜》《我的女儿》《蝴蝶》等在欧美影展拿下诸多奖项的电影,都出现在展映单元,让上海观众了解全球范围内文艺电影的最新风貌。

《小偷家族》在戛纳首映后,被盛赞为“是枝裕和在《无人知晓》后最好的作品”。这是他的作品中充满社会关怀的一部,他探讨了他擅长的家庭题材,而且试图在作品中引入社会干预。电影一开始,观众被是枝裕和带入一个一贫如洗却有人情味的家庭,影片过半,导演笔锋一转,将这个家庭掩藏的真相一一抖落,这个家庭外围的层层包裹被切开,家庭中每一个不可告人的秘密都刺痛人心,甚至有些惊悚的成分。是枝裕和以温情家庭戏制造了一枚糖衣炮弹,带来意想不到的震撼效果。

黎巴嫩女导演娜丁·拉巴基也是一个以电影创作正面强攻现实世界的导演。她的新片《迦百农》的片名来自《圣经》中的地名,是传说中很多神迹发生的地方。在这部作品中,导演以半纪实的手法和大量的手持摄影,继续探索黎巴嫩社会存在的系统性缺陷。影片讲述一个12岁男孩的艰难历程,他状告父母让其来到这个世界,却没有能够好好抚养他,生活的艰辛把这个孩子逼迫到崩溃边缘。为了让人们意识到这个残酷的现实和所讲故事的真实性,导演拉巴基选择了一批真实生活于黎巴嫩贫民社区的人们出演本片,她说:“这部电影呈现的是演员们亲自经历过的生活,如果没有他们的抗争和奋斗,就没有这部电影。”

意大利导演劳拉·比斯普里是同样受到欧洲一线影展关注的一位女性电影人,她只拍过两部长片 《处女之誓》和 《我的女儿》,两部都入围了柏林影展主竞赛单元。上海国际电影节展映的 《我的女儿》是一部有关女性自我意识觉醒和成长的寓言诗。在极具抒情色彩的镜头语言里,导演展开了小女孩维多利亚和养母、生母之间真诚又羁绊的情感关系。维多利亚在养母蒂娜温柔的庇护下长到九岁,在似懂非懂的年纪,她的不愿承担起养育责任、又割舍不下孩子的生母安吉莉卡,像旋风一样闯入她的生活。女孩平静的小世界就此打破,她在贤惠的养母和性感的生母之间经受感情的撕扯。三个女性角色之间互相关爱、互相扶持、又无法避免互相伤害的关系,积攒成极为饱和的情感势能,配合色彩饱和度极高的画面,让人感受到一种强有力的影像的能量。

在各国新作中看到文化多元的风貌

《蝴蝶》《不要吻我》《心律失常》《少女娜姆》《亦真亦幻》

上海国际电影节持续致力于在好莱坞商业规则和欧洲影展的审美思路之外,独辟蹊径地发掘展示文化多元色彩的影片和影人。搭建开放式的平台,促进各国电影文化交流,这是上海国际电影节安身立命的宗旨。电影节对亚洲新秀以及“一带一路”沿线国家电影创作的鼓励和推广,引来全世界电影人的关注,海纳百川的展映思路,让普通观众和专业电影工作者都感受到,电影是展示风土人情和社会文化的窗口——电影跨越地理和时间的局限,带着人们去一些现实中也许永远不会抵达的地方。

在圣丹斯影展中拿下评审团奖的土耳其电影《蝴蝶》是一部扎实的家庭伦理剧,带着灵光闪烁的黑色幽默感。影片围绕一家三兄妹回乡探亲的风波展开,陷在各自生活困境中的三个人踏上一段风波不断的旅途,返乡之后又遭遇更大的波折,这个家庭伦理剧的叙事策略在美国独立电影和欧洲文艺片中是常见的,但导演用风格化的影像表达,捕捉到了一种非常具有现代感和当代感的心理困境,影片在戏剧化的情感张力和带着迷幻感的内心抒情之间维持了一种迷人的平衡。

同样是围绕 “普通人的生活波折”,俄罗斯电影《心律失常》拍得朴素有力,剧作和男主角的表演相当突出。影片的切口选得很小,开篇是主角救护员的情感危机,随着剧情展开,男主角个体的困境叠合了俄罗斯当下医护行业的生态,以及社会中下层的世情百态。没有特别花哨的表达和风格化的影像语言,全片以扎实的质感胜出,从导演风格到表演的完成度,都是低姿态的,尽量克制“技巧”的痕迹。在捷克卡罗维发利电影节获得最佳男演员奖的男主角,坚持着小人物的 “微弱”表达:细节、气息、冲突、台词、形体……都以日常生活的方式,细腻灵动地展开,在这个角色身上,观众会收获一种充沛的生活质感。

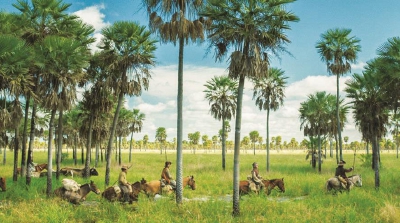

印尼电影《亦真亦幻》则是很有亚洲热带风土气息的一部电影,以童年视角展开诗化的影像篇章。影片的内容不复杂,围绕一对孪生姐弟之间的感情羁绊,弟弟重病,姐姐为他祈祷,守护他,陪伴他。导演用童真的、梦的双眼,打开一段迷幻的少年记忆,叙事在现实、梦境和幻想之间自由滑动。这部作品里表现出来的影像的自由度和丰盈感,十分难得,它并不诉诸理性,而是属于感性的、体验的影像,这些用孩童的梦与幻想的逻辑组织的影像表达是有温度和湿度的,让人感受到热带岛屿的风雨、泥土和禾苗的气息。

格鲁吉亚电影《少女娜姆》是从高加索山区生活中升华的一则电影寓言。影片带着明显的隐喻色彩——在剧变的世界中,曾经封闭的“桃源”会受到什么样的冲击,需要传承的文化怎样去应对不断的变化,这个命题是很多电影会探讨的。本片把一个有人类学和风物志基础的故事,抽象成一个寓言,人物的设置、人物关系的展开,以及故事发生地的环境和风貌都被高度符号化了。带着庄严仪式色彩的电影语言强化了叙事中唯美的、诗性的一面,浑厚有如油画的摄影给人以深刻印象。

在诸多彰显 “文艺感”的展映片中,埃及电影《不要吻我》以趣味和可看性胜出。这是一部围绕着“拍电影”的电影,一个导演雄心勃勃地要拍一部杰作,结果卡在吻戏上,与此同时,他的好朋友在拍一部关于他拍摄经历的纪录片,拍下了他遭遇的风波和挫败。通过套叠片中片和伪纪录的方式,影片钩沉了埃及电影史和电影行业的诸多段子。抛开喜剧的噱头,导演对主角的塑造一目了然受到契诃夫《海鸥》的影响,即一个不够出色的艺术家面对生命和创作的茫然以及迷惑——是主角的“迷惑”而非电影业的段子,真正构成了这部电影的喜剧性。