鹦鹉嘴龙的绝技是什么、北方盾龙如何自我保护、副栉龙怎么发出声音、棘龙又是如何捕猎?推开上海自然博物馆 “侏罗纪公园”的大门,你可以找到答案——

■胡玺丹

上海自然博物馆日前首次以 “季”

的概念推出特展,持续到7月底的 “恐龙季”,将让公众了解更多关于恐龙的知识——

恐龙也有伪装 “神器”

恐龙在我们的印象中,往往是凶猛无比的形象,但再强大的个体也有天敌,特别是一些体型较小的恐龙,常常被大型恐龙或巨型古兽攻击,所以有些恐龙就演化出了 “保护色”。

2016年9月,英国布里斯托大学的研究人员重建了白垩纪时期的鹦鹉嘴龙身上的着色图案,不仅揭示了鹦鹉嘴龙的颜色和不同的底纹图案,还找到了它们生存环境的线索。

研究人员通过激光诱导荧光成像技术,根据 “黑素体”复原了鹦鹉嘴龙的颜色,研究显示鹦鹉嘴龙的主体颜色为褐色,腹部侧面的颜色非常明亮,背部颜色相对较深较暗,这种体色能够起到 “反荫蔽”的作用,有利于处于食物链底层的鹦鹉嘴龙融入周围环境,不被掠食者发现。

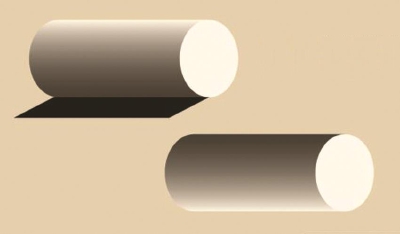

当光线落在某个颜色均匀的动物身体上时,它会让顶部变得比底部更加明亮,这种特征容易被捕食者发现。而如果某只动物的顶部颜色较暗、侧面较亮的话,光线从上而下照射时,它身上的光线会被抵消,从而不易被看到。现生动物中,包括鹿和鲨鱼在内的动物也都会采用这种策略。比如,从上往下看,鲨鱼深色的背部与海水融为一体,从海底往上看,鲨鱼的浅色腹部与天空融为一体,不易被发现。

2017年8月初,曾经于2011年3月被人们发现的恐龙化石终于被确定为新种——北方盾龙。它的体型大约为5.5米长、重约1.5吨,前半身保存得非常完整。通过对其身上的鳞片研究发现:它呈棕红色,但腹部颜色则显得较浅一些。科学家由此推测,北方盾龙也具有 “反荫蔽”伪装,虽然它有尖刺和铠甲作为防御武器,但依然需要通过保护色来躲避猎食者的攻击。

恐龙吃素还是吃肉

判断恐龙是吃素还是吃肉,主要依据它的下颌骨和牙齿的形状、排列,以及恐龙的外形特征。通过胃部内容物可以直接了解恐龙生前吃了什么。比如,大型蜥脚类恐龙的胃部发现了胃石,就像我们熟悉的家鸡,喜欢啄食小石子帮助消化食物一样,恐龙也可能吞食石块用于机械研磨植物,从而推测这类恐龙进食植物。

在一只三角龙的骨骼化石中发现了一颗深深嵌入其中的暴龙的牙齿,由此可以想象一只暴龙撕咬三角龙的场景。在暴龙胃里还曾经发现过鸭嘴龙幼体的骨骼,进一步证实暴龙食肉的习性。尽管中华龙鸟的体型不大,只有一米左右,但是在中华龙鸟的腹部和胃部分别发现了爬行类和哺乳类的骨骼,提供了中华龙鸟是很凶猛的肉食恐龙的直接证据。当然,和现生动物一样,有一些恐龙荤素通吃,属于杂食性,比如窃蛋龙、似鸟龙等。

恐龙真的会叫吗

声带是容易腐烂的软组织,因此目前没有直接化石证据表明恐龙是否通过声带这样的发声器官吼叫。不过,科学家可以通过恐龙化石的头骨、喉骨,推测声带的位置和大小,以及腹腔、口腔的共鸣效果,从而模拟出恐龙的叫声。

关于恐龙发声的问题,相关研究最多也最成熟的是副栉龙。它被认为可能是当时叫声最大的恐龙。由于目前发现的化石标本中,颅骨以外的部分发现较少,因此对副栉龙的研究主要集中在它最有特点的颅骨和冠饰部分。它的冠饰由前上颌骨与鼻骨构成,从头部后方延伸出去。冠饰中空,内有从鼻孔到冠饰尾端再绕回头后方直通头颅内部的管道。

副栉龙较长的颅骨和特别的冠饰所具有的空腔结构,很可能具有显著放大和调节音量的能力。它们可以通过头冠发出像喇叭一样的声音,并通过冠内的空洞调节音色,从而发出不同的声音。

恐龙会游泳吗

恐龙通常是生活在陆地上的。跟恐龙同时代在天上飞的翼龙类,却不是恐龙家族成员,而属于飞行爬行类。跟恐龙同时代在水里生活的鱼龙、蛇颈龙、沧龙等,也不是恐龙,而属于水生爬行类。那么,生活在陆地上的恐龙会不会游泳呢?

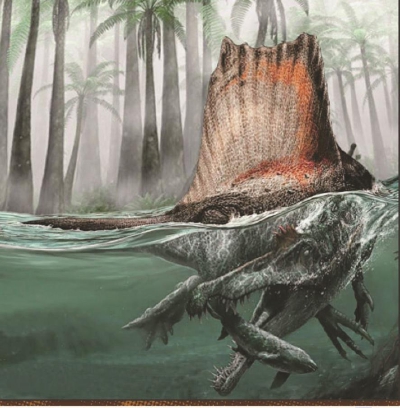

越来越多的科学家认为,棘龙可能是恐龙界的游泳健将,具有半水生的习性。科学家是如何推断出来的呢?

依据一方面来自形态结构对比的大量证据——

头骨前上部的鼻孔 当棘龙大部分身体没入水中时,可以像鳄鱼一样只露出头部顶端,用位于头骨前上方的鼻孔进行呼吸。

吻部前端的小孔 棘龙吻部前端有许多小孔,可能用于在水中侦测动静。

光滑的圆锥状牙齿 棘龙的鼻子前长着相互交错、倾斜的牙齿,它们光滑、呈圆锥状,没有隆起和突出物,这都是适合捕食鱼类的特征。由此,科学家推测棘龙可能也会捕食鱼类。

狭长的颅骨 鳄类动物由于经常在水中捕食,颅骨特化成细长的形状,可以有效减小水的阻力。棘龙的头骨十分狭长,可能也是在水中捕食的一种适应。

弯曲的前肢和片状爪子 棘龙的前肢弯曲,并具有叶片状的爪子,这些特征适合在水中抓取切割表面光滑的猎物。

长而平的足 棘龙的脚底狭长而平坦,很可能还具有脚蹼。相对扁平的足部可以帮助棘龙像红鹤等水鸟那样在柔软的泥泞表面上站立或移动。

短小的骨盆和后肢 相对于陆地掠食性恐龙,棘龙的骨盆短小,后腿也较短,大腿肌肉发达,与早期的鲸类相似。这些特征可能易于棘龙在水中划动。

高密度骨骼 食肉恐龙往往具有骨髓腔,而棘龙没有这一典型特征,反而具有较高密度的骨骼,这是一种适应于潜水的特征,有利于进行浮力控制。现代水生动物中的企鹅就具有这种特征。

另一方面,来自氧同位素检测的证据也显示,棘龙的氧同位素与同时期的陆生食肉恐龙存在差异,而与同时期水生动物 (鳄类或乌龟)相似。由此得出推论:棘龙与乌龟、鳄鱼相似,具有半水生生活的习性。

如果棘龙是半水生动物,关于它薄而窄的背帆到底是什么功能,有各种各样的猜测。其中有一种猜想是可能用于捕食,线索来自于一种聪明的现生鸟类——黑鹭。黑鹭捕食的时候,将自己的翅膀围拢呈伞状,持续几秒之后再收回翅膀。这样一来,光线的忽明忽暗就会使水里的鱼受到惊吓。当黑鹭再次将翅膀张成伞形,形成的阴影区域会吸引鱼来避难,此时它们就能成功捕食了。古生物学家由此推测,棘龙也可能利用背帆在水中形成的阴影吸引鱼类,伺机捕食。

(作者为上海科技馆展教服务处公众传播部主任)