■本报见习记者 王嘉旖李晨琰 汪荔诚

“2018年、2017年、2016年、2015年……”63岁的胡秋钧细致地将一张张捐书证按序铺在桌上,开心地说,“15届了,我一届都没落下。”

昨天,由文汇报社主办、国家电网上海公司协办的“书送希望 输送光明”活动如期而至,像胡秋钧一样的捐赠者从城市的四面八方赶来,只为践行捐书之约。立夏过后,申城不时下起绵绵细雨,却没有阻挡捐书者们的热情。活动现场,有许多熟悉的老面孔,也有不少“新鲜血液”加入到捐书队伍中。这场为贫困山区孩子送图书的温暖公益活动,不知不觉已走到了第15个年头。

上午9点半活动正式开始,而8点半不到,来自复旦大学附属眼耳鼻喉科医院的黄滔敏和沈剑文便骑着电动车载着几箱捐赠书籍来到活动现场。她们是昨天的第一批捐赠者。湿漉的路面还能看出刚被雨水洗礼的痕迹,她们生怕途中遇雨,特地带着雨披保护这些书本不被淋到。“我们是第一次捐书,不太了解现场环境,所以就早点来了。”黄滔敏说。

来自上海社科院的刘社建研究员也是捐书活动的“新鲜面孔”。前几日,他在朋友圈里留意到了“书送希望”捐书活动,便让即将小学毕业的儿子一股脑儿整理出30本读物。昨天,他专程帮儿子把书送来。刘社建说,他在农村长大,深感读书不易,也清楚“知识改变命运”的道理。“想把这份爱传递下去,并希望自己的孩子也能参与其中。”这是他参与捐书活动的初心。

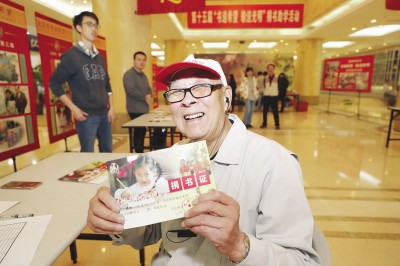

“我们当年读书少,现在多捐点书就是希望山区里的孩子不要再重蹈我们的覆辙。”今年已经78岁高龄的陈群自2004年起便坚持参加“书送希望”活动。前几年家里的书捐赠得差不多了,这几年每次捐书活动开始前,陈老先生都会特意跑一趟上海书城,精心为山区孩子挑选七八本世界名著,再细心地一层层包装好。今年,他听说山区孩子们还缺文具,便特意买了两只崭新的书包送给孩子们。

“书送希望”的主角是远方的孩子,但可爱的小小捐书人又何尝不是“书送希望”的主角? 前来捐赠书本的孩子们成了活动现场一道最亮眼的风景线。

尽管刚上小学三年级,但来自逸夫小学的张仕霖已经是捐书活动的老朋友了。5岁时,张妈妈便带着小仕霖来送书。那时,年幼的他还不懂这一举动到底意味着什么,但一颗公益的种子就此在小仕霖的心底埋下。此次捐书活动上,他一口气捐了46册书籍,全是他平时爱不释手的读物。“我觉得能和其他小朋友分享是一件非常幸福的事。”上月刚满10周岁的小仕霖为自己许下了一个特殊的生日愿望———一直捐书捐到20周岁。