本报讯 (记者姜澎) 正值马克思诞辰200周年之际,《共产党宣言》 中文版首译者、复旦大学老校长陈望道位于国福路51号的故居修缮一新,于昨天正式开放。今天起,“全球113种文字,2200种中外版 《共产党宣言》 上海首展”在复旦大学博物馆与陈望道故居的“宣言中译·信仰之源”共同联展。

这栋正面望去呈“凸”字形的独立小楼,记录了陈望道从1956年至1977年期间工作生活的点滴。在这里进行的“宣言中译·信仰之源”展览,主要展示 《共产党宣言》 的诞生、中译和影响。展示由中共上海市委宣传部和复旦大学发起,上海市教育委员会和上海市教育发展基金会支持。

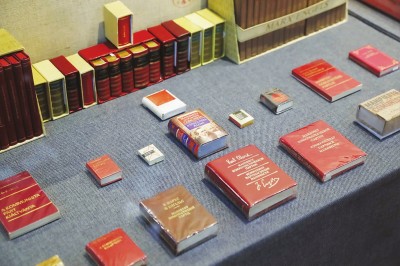

同时,今天至5月14日,北京红展马克思文献珍藏馆的“全球113种文字,2200种中外版 《共产党宣言》 上海首展”在复旦大学博物馆与陈望道故居的“宣言中译·信仰之源”共同联展,展出113种文字2200多种版本的 《共产党宣言》,最小的只有指甲盖大小,而最早的则可以追溯到1848年,此外还包括1886年马克思二女儿劳拉翻译的保加利亚文第一版、目前能够找到的最早丹麦文版本等。

在陈望道故居,除了展示陈望道生前的桌椅等用具,还有他留下的关于翻译的自述文字,以及他引以为 《共产党宣言》 翻译依据的日译全文。在故居底楼一角,还再现了承印首版 《共产党宣言》 中译本的又新印刷所,还专门辟设版本厅,用以安置从坊间搜罗的部分宣言版本。其中包括1918年的珍贵德语版本和刊载了幸德秋水《共产党宣言》 日译全文的图书 《社会主义研究》。据现有研究,日译 《共产党宣言》 便是陈望道作为中文翻译依据的底本。

1920年春,陈望道在老家柴房苦译 《共产党宣言》,曾将墨水误作红糖,吃下母亲送来的粽子。这个关于“真理的味道”的故事一直被引为美谈,相关的器具也在故居进行展示。

昨天,陈望道之子、复旦大学退休教授陈振新回忆起,当时学校想让望道老一家三口搬入这栋300多平方米的洋楼,但是陈望道执意不肯。最终,学校再三说明并答应将校内的语法、逻辑、修辞研究室迁至国福路51号底层,陈望道一家只居住二楼和三楼阁楼,这个问题才得到解决。

陈望道是复旦大学校史上任期最长的校长。他在复旦大学任职近50年,留下了丰富的历史资料,此次不少珍贵内容都将如数展出。

故居按照“修旧如故”的原则,数易方案,甚至请到了远在外地的老邻居一同回忆细节。档案馆则奉出几代复旦人花费多年心血和时间悉心征集整理修复的404件珍贵档案。