胡阿祥

三国两晋南朝政区研究中文献资料的缺失、矛盾与散乱,不妨先以内容最为丰富、总体评价也相对最高的《宋书·州郡志》为例。其实围绕它的类似正面评价,是有前提的,是以又差一等甚至几等的《晋书·地理志》《南齐书·州郡志》《隋书·地理志》为比较对象。如果说《宋志》的主要缺憾在一个“乱”字,那么《晋志》之“错”、《南齐志》之“简”、《隋志》之“散”,则是这三部志的主要缺憾所在。

2 017年12月9日,《中国行政区划通史》修订版发布会暨学术研讨会在复旦大学召开。我在会上发言,吁请诸位莅会“大咖”与相关学界对这套 《通史》 抱持一种理解的同情,盖“事非经过不知难”,即以 《三国两晋南朝卷》 (与孔祥军、徐成合撰,复旦大学出版社,2014年初版,2017年修订版) 而言,一方面是政区复原与沿革“横不缺面,纵不断线”的学术目标,另一方面是史料本身的缺憾,使得这样的学术目标的达成,成了“悬的过高”、“以理杀人”。而为了强调我们在处理史料过程中的艰辛,我举了一个似乎“不伦不类”的例子:

与《三国两晋南朝卷》的撰写大体同步,2005年到2012年,历时/年,我与姚乐博士合作主编了 《江苏建置志》 (江苏人民出版社,2013年版)。三国两晋南朝政区的考证,已经备尝艰辛;现代政区哪怕资料整理,竟也常常遇见迷惑不解的问题。如江苏现行各级政区的面积数据,主要来自统计局系统的 《江苏统计年鉴》、方志办系统的 《江苏年鉴》、民政厅系统的 《江苏省行政区划简册》。《江苏年鉴》 中的相关数据较为零散,断面也多,本来不是主要的参考对象;另外两种资料所依据的,都是省统计局的官方统计报告,但是同年所出的这两种资料,竟会存在明显的数据差。如2001年的《区划简册》中,常州市的面积是4402.86 Km2,南通市8555.69 Km2,苏州市655/./ Km2,但在同年的《统计年鉴》中,常州市43/5Km2,南通市8001Km2,苏州市8488Km2。我们几经咨询,相关部门都称自己的数据权威、准确。最终我们只好采用历年数据较能自洽的《统计年鉴》作为核心数据来源,但《统计年鉴》基本不录各地级市市辖区的面积,我们又只好从《区划简册》和《江苏年鉴》中取来这类数据,经核对后加以拼接与利用。会后,侯甬坚又提示我,“寻找最好的政区数据,得去本省国土资源厅(局),或上他们的官网找找”,“就现状资料来说,国土资源厅(局)是权威的,因为这里是出数据的地方”。如此,仅以江苏(其他省区的情况应该也不例外)现行政区面积来说,就有了或难自洽的统计局、方志办、民政厅、国土资源厅四个系统的数据。

然则由今推古,由当今的盛世推魏晋南北朝的乱世,其“数据”的难以自洽状况,又可谓不证自明、不问可知。如当时之“史官”沈约在《宋书·州郡志·序》中有言:

地理参差,其详难举,实由名号骤易,境土屡分,或一郡一县,割成四五,四五之中,亟有离合,千回百改,巧历不算,寻校推求,未易精悉。

与上引这段义同而文更繁的叙述,又见于《宋书·志·序》中,乃至大才如沈约者,也发出了“版籍为之浑淆,职方所不能记”、“事难该辨”、“难或详书”的无奈。应该正是为了强调这样的无奈,显摆《宋书·州郡志》“该辨”、“详书”的不易,沈约甚至有违作史书法,在《宋书·志·序》与《宋书·州郡志·序》中,不仅同义啰嗦,而且行文重复。

沈约以后的后世史家,但凡涉足魏晋南北朝政区者,也是顺着休文的语境,或顺流而下,或顺杆而上。如自我感觉极佳的清儒王鸣盛,既以“人欲考古,必先明地理,地理既明,于古形势情事皆如目睹……此其所以为通儒也”自勉,并且炫耀“予撰《十七史商榷》百卷,一切典故,无所不考,而其所尤尽心者,地理也”,又说“汉末天下三分,陈寿不作表志,兹事已难研究。晋一统裁二十三年,当惠帝太安二年而僭伪并起……直至隋文帝开皇九年始合为一。自太安二年至此,凡二百八十七年,区宇分裂未有甚于此时者也,故地理为最难明”(《东晋南北朝舆地表·序》),于是在《十七史商榷》卷五十七中专立“南北地理得其大概不必细求”条,明确指出两晋南北朝政区“纠缠舛错,不可爬梳,其势然也……(沈)约身居齐、梁犹如此,况去之又千余年乎”,却仍以卷五十七整卷的篇幅,“细求”南朝地理,虽然没有求出什么,或者求出的都是人所共知者,至于人所不知者,求出的又往往是错的。

其实如王鸣盛这样的言行“矛盾”———言则强调很难,行则知难而进,藉以彰显才识,在乾嘉诸儒的著述中可谓屡见不鲜。如洪亮吉既归纳了补三国地理的“十难”,又努力完成了《补三国疆域志》;既“笑纳”了钱大昕感叹的补东晋地理的“四难”,又“凡两阅岁而成”《东晋疆域志》。有趣的是,这样的虽难亦行,竟至成了相关著述之序言、绪论的常规路数。远如洪亮吉之子洪齮孙的《补梁疆域志》,李兆洛为之序云:“先生自序补三国疆域志,谓有十难……然以梁校之,为尤难也”;近如王仲荦《北周地理志》(中华书局1980年版),“序言”中罗列了十点“补北周地理志遇到的困难”,这还不包括“在写定本书过程中,遇到的困难还多,这里就不多谈了”;再近如施和金的《北齐地理志》(中华书局2008年版),其“绪言”指出:王仲荦所说的“十大困难,都是切身的体会,也是经验之谈。这十大困难,编写《北齐地理志》时同样要一一遇到”。

那么,从乾嘉考据到近今朴学都在反复强调的“难”,究竟难在哪里呢?质言之,并不难在魏晋南北朝政区本身的复杂,因为在诸多朴学考据大家那里,较之更为复杂的问题,都取得了堪称丰硕甚至优秀的研究实绩;而反观魏晋南北朝政区的研究,真正能够取信于人的成果,实在不多,即以收入《二十五史补编》的诸家补志补表言,笔者浸淫其中多年而得的感觉是,有关三国的三家,符合后来者居上的一般情形,即吴增仅的《三国郡县表》胜过谢钟英的《三国疆域表》,谢钟英的《三国疆域表》又胜过洪亮吉的《补三国疆域志》;有关东晋南朝的诸家,则质量由好到差可以做出这样的排列:臧励龢(民国)《补陈疆域志》、洪齮孙《补梁疆域志》、洪亮吉《东晋疆域志》、徐文范《东晋南北朝舆地表》。然而即便是排序最前的吴增仅《三国郡县表》、臧励龢(民国)《补陈疆域志》,孔祥军曾例举吴《表》存在“郡县归属失考、郡县名称失考、误引文献、诸州郡县置废失考、侯国建置失考”五个方面的谬误(《汉唐地理志考校》,新世界出版社2012年版),谭其骧师曾作《<补陈疆域志>校补》(《禹贡半月刊》第五卷第六期,1936年),“凡得可资校补者百余条”,又归纳出“臧书体制有未尽善者……七端”,金麟(施和金)再作《<补陈疆域志>订补》(《历史地理》第19辑,2003年)47条。如此,排序最后的洪亮吉《补三国疆域志》、徐文范《东晋南北朝舆地表》之质量,又可想而知了。

在这里,笔者并不是要呵责古人,前贤们勤搜博采、钩沉稽遗、排比考证,所汇集的资料以及部分研究成果,当然具有较大的参考价值。而之所以古人前贤的补志补表仍然不能令人满意,根本的原因在于文献资料的制约。其实,无论是洪亮吉的“十难”、钱大昕的“四难”,还是李兆洛的“尤难”、王仲荦的十点困难,说来说去,关键的难点、倍感无奈的困难,还是文献资料的困难。笔者在《中国行政区划通史·三国两晋南朝卷》“绪言”的最后,同样检讨“尽管我们广事搜集、尽力考证传世文献资料,并辅以文物考古资料的补充与印证,但还是有不少的时代(比如梁朝、陈朝)与诸多的地区(尤其边疆地区、疆域频繁易手地区),政区的面貌及其变迁情况难以全面地或者准确地复原”,原因同样无他,可资利用的文献资料的缺失、矛盾与散乱也。

三国两晋南朝政区研究中文献资料的缺失、

矛盾与散乱,不妨先以内容最为丰富、总体评价也相对最高的《宋书·州郡志》(以下简称《宋志》)为例,予以说明。

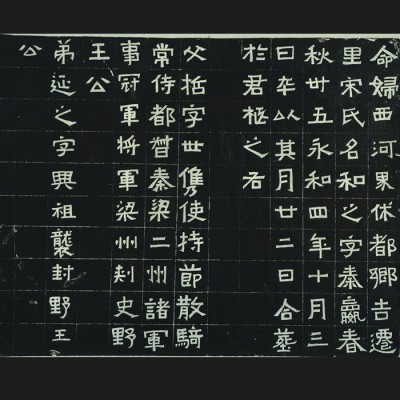

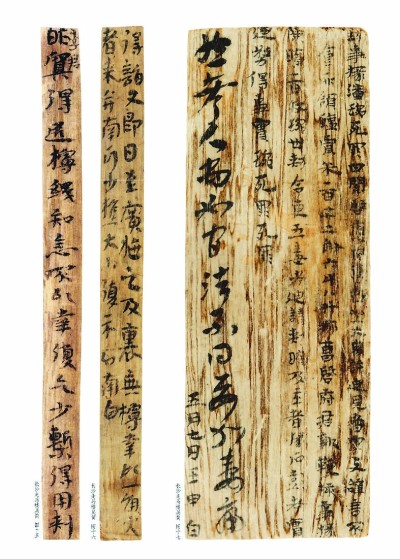

《宋志》四卷,是沈约“以班固、马彪二志,太康、元康定户,王隐《地道》,晋世《起居》,《永初郡国》,何、徐《州郡》及地理杂书,互相考覆”而成的,沈约所做的主要工作,是“凡诸记注,悉加推讨,随条辨析,使悉该详”。就其工作底本看,多取何承天、徐爰两家《宋书·州郡志》。何承天《志》迄于元嘉二十年(443),徐爰《志》止于大明(457—464)之末,沈约《宋志》也是“大较以孝武大明八年为正,其后分派,随事记列。内史、侯、相,则以昇明末为定焉”,如此可以推知,沈约《宋志》盖因徐《志》之旧,而补载宋末之事,又多记何《志》、徐《志》异同。而由于“考覆”班固的《汉书·地理志》、司马彪的《续汉书·郡国志》,《宋志》所述沿革颇多追至两汉;其“考覆”的晋、宋地志如《晋太康三年地志》、东晋王隐《晋书·地道志》、宋《永初郡国志》等,则分别为西晋、东晋与刘宋初年纪录;又“三国无志,事出帝纪,虽立郡时见,而置县不书”,沈约“以《续汉郡国》校《太康地志》,参伍异同,用相征验”。至于《宋志》中所引的“地理杂书”,则有《吴地志》《会稽记》《吴录》《广州记》等等。如此的众多史籍之“互相考覆”,保证了沈约《宋志》所述政区建置与沿革既较为系统、全面,州郡户口、水陆道里的记载也较为详备。

然而另一方面,据上所述成志过程,则从某种意义上说,《宋志》又是沈约依据各类资料编撰的一篇论文。沈约虽有文才、史识、为政经历,专门的地理沿革之学却非其所长,当时政区又非常混乱,所以《宋志》的编撰难度确实很大。而就笔者的研读体会,《宋志》存在着三个影响全局的最突出问题:

其一,断限不严。《宋志》最重要的志例之一,是州郡县的记载“大较以大明八年为正”,其实断限并不严格。如所载的二十二州,有泰始六年(470)所置的司州、越州,却无大明八年(464)时存在的东扬州。又各州所领郡县,也多非大明八年制度。如徐州“今领郡三”,“今”指元徽元年(473);南豫州刺史“今领郡十九”,谓泰始(465—471)末年南豫州、豫州计领十九郡;荆州刺史“今领郡十二”,“今”为泰始三年;湘州刺史“领郡十,县六十二”,数之则六十六县,多出的四县,为元徽二年所立的湘阴,“宋末立”的抚宁、乐化左县,“宋末度”的建陵,所以湘州的郡县领属实以宋末为断;雍州刺史“今领郡十七,县六十”,数之为郡十七,县六十八,其中晚于大明八年者,有泰始末所立的北河南郡(领县八),宋明帝末立的弘农郡(领县三),故雍州实以宋明帝泰始末年为断限。交州的标准年代也不是大明八年,如所领义昌郡“宋末立”,而大明八年时属交州的合浦郡、宋寿郡,志中却属泰始七年始立的越州。据此,可以说《宋志》事实上并无某一特定的标准年代。

其二,为例不纯。如《宋志》在州郡下多记水陆道里,钱大昕《廿二史考异》卷二十三云:“休文志州郡,于诸州书去京都水陆若干,于诸郡则书去州水陆若干、去京都水陆若干,唯州所治郡,不云去京都水陆若干者,已见于州也。南徐州领郡十七,南东海为州所治,此外则南琅邪、晋陵、义兴皆有实土,故有水陆里数,南兰陵以下十三郡,有户口而无水陆里数者,侨寓无实土也。诸州皆仿此。”按钱氏此条颇具卓识,它为我们根据《宋志》所载水陆道里,判断州郡是否侨置、侨置是否改为实土,提供了重要的依据。但是细检志文,实土州郡有失书水陆道里者,又有侨郡已割为实土、而水陆道里仍缺书者。由此造成的麻烦是,依据《宋志》有无水陆道里判断州郡县有无实土,又不可一概而论。

其三,彼此矛盾。最明显者如户口数字与郡县数目。《宋志》各州小序中所说的户口数,与该州各郡户口数之和,只有郢州是相合的,其他都不一样;《宋志》各州小序中所说的郡县数,以及各郡所说的县数,也与各州实列郡县数、各郡实列县数常有出入。为什么会造成这样的情况呢?其原因在于年代断限不严格及所据材料来源不一致两个方面。如据何德章的札记,《宋志》各州所列户口总数反映的是大明八年的状况,而各郡户口数则是宋末的数字,具体是“宋末”的哪一年,又难以确定。这方面的情况再往下说,就更加复杂了。如《宋志》所载户口数,既有土著户口,也有侨流户口,侨流户口又包括经过土断的黄籍户口与未经土断的白籍户口,就其准确性来说,土著黄籍户口数胜过侨流黄籍户口数,侨流黄籍户口数又胜过侨流白籍户口数,如此,我们要做刘宋户口的文章,对于《宋志》这份珍贵的人口资料,就得进行分别处理,而分别处理的难度又极大。

当然,除了以上这三大问题外,《宋志》中属于沈约原本的各样问题还有许多,如记载疏漏、考辨讹误、叙次不清;若再加上传抄过程中出现的夺误讹衍,今天《宋书》通行本亦即中华书局点校本存在的各样错误,则引证《宋志》之前我们必须先做的考证工作,就势必耗费大量的时间与精力。而针对四卷《宋志》中的以上各类问题,笔者在拙著《六朝疆域与政区研究》(增订本,学苑出版社2005年版)中,专门安排了“《宋书·州郡志》献疑”作为附录,整理出178条札记;在《宋书州郡志汇释》(安徽教育出版社2006年版)的“代序”中,笔者更是说出了这样的狠话:“《宋书·州郡志》本身的失误、流传过程中产生的失误、中华本校点中存在的失误,共同决定了《宋书·州郡志》成为不能拿来就用的重要文献”,“如果不甚明了这些问题,不但《宋书·州郡志》无可替代的史料价值难以充分发挥出来,而且严重者还会误读误用史料,或者根本就无法理解史料。”

然而,就是这样一部杂乱、缺憾、疑误丛集的《宋志》,钱大昕的评价却不算差,所谓“休文上考沿革,差有条理,而或失之繁”(《东晋南北朝舆地表·序》),杨守敬的评价更是褒扬有加,所谓“翔实精密,校之晋、隋二《志》,有上下床之别”(《刘宋州郡图·序》)。其实围绕《宋志》的类似正面评价,是有前提的,是以又差一等甚至几等的《晋书·地理志》《南齐书·州郡志》《隋书·地理志》(以下分别简称《晋志》《南齐志》《隋志》)为比较对象,“矮子里面拔高个”得出的认识。如果说《宋志》的主要缺憾在一个“乱”字,那么《晋志》之“错”、《南齐志》之“简”、《隋志》之“散”,则是这三部志的主要缺憾所在。

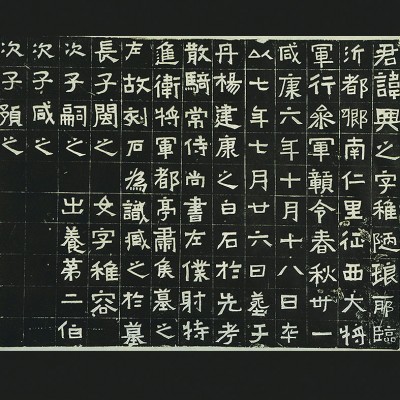

关于《晋志》之“错”。相对于《宋志》的“乱”,《晋志》的“错”越发显得麻烦。《晋志》有两大类错误。一是志文往往与纪传不合,钱大昕曾称:“即一部《晋书》论之,纪传之文,无有与志相应者;以矛刺盾,当不待鸣鼓之攻矣。”(《十驾斋养新余录》卷中“晋书地理志之误”条)那为何错至如此呢?缘在《晋书》成于众手,参加编写者有二十多人,彼此之间既不相互关照,又缺乏统一的加工修订。这也是众手成书的官修史书的普遍问题,刘知几在《史通》中对此即多有批评。二是往往误刘宋制度以为东晋制度,最明显的例子是侨置州郡名称。《晋志》中东晋的南兖、南徐、南青、南豫等州,南东海、南琅琊、南东平、南沛、南清河、南下邳、南东莞、南平昌、南济阴、南濮阳等郡,其实都是刘宋时的名称,东晋时并无这个“南”字;而出现如此低级的失误,盖因编修《晋书》的唐初史臣多属文学之士,既不懂地理之学,又乱抄沈约的《宋志》一类前人史书。

关于《南齐志》之“简”。与《宋志》的繁冗相反,《南齐志》的主要缺憾在于太简。萧齐年祀虽短,政区却度属宏多,置立不少,《南齐志》对此略而不书处太多,如清人牛运震即指出:《南齐志》“第存郡县名目大概,疆域沿革,邑里物产,均阙如也,岂特户口不详而已”(《读史纠谬》卷七),又民国姚士鳌《历代地理志评议(续)》(《地学杂志》第12年第2期,1921年)也说:《南齐志》“记述之法,以州统郡,郡下仅具县名,鲜有注释,而沿革且尽缺略。既未言物产风俗,亦未言户口数目,盖一残缺之郡县名册表耳……又未举缺略之故以告人,其何以自解于后人耶?总而论之,惟视北齐、北周、陈书等,聊胜于无耳。”按姚氏责备之“未举缺略之故以告人”,应该是疏于检索。据南宋高似孙《史略》所引《子显进书表》:“素不知户口,故州郡志辄不载。”看来《南齐志》的简略,主要还是材料不足的缘故,当然也与《南齐书》的叙事风格向称简洁有关。

关于《隋志》中有关梁、陈政区内容之“散”。按《隋书》十志本名《五代史志》,是修成后才编入先前成书的《隋书》的。这些志或按梁、陈、北齐、北周、隋的次序记述,面貌比较清楚;或以隋为主为纲,梁、陈、北齐、北周四代的面貌就不清楚。《隋志》属于不清楚的情形,如梁、陈政区仅以小字夹注,不仅谈不上系统、全面,而且失之简略、零散。然而问题在于,《隋志》中关于梁、陈政区的记载,又是最值得重视的、最为集中的第一手资料,如此,《隋志》中梁、陈政区记载之“散”,也就造成了梁、陈政区研究的极大麻烦。

那么,对于上述这些或乱或错、或简或散的正史地理志,我们在利用时需要注意些什么呢?从笔者的经验出发,这里提出四点:

其一,做足心理准备。文献资料的数量多寡、难易程度,自会影响到研究的路径、联系到研究者的素质。以先秦史与明清史为例,有关先秦史的传世文献既少,行文又或简练或古奥,有关明清史的文献资料则数量巨大、类别众多。如此,从事先秦史研究,既要求研究者具备古文字学、音韵学、训诂学、考古学等方面的素质,又要求研究者具备竭泽而渔的史料搜集功夫,并养成不盲从后世注疏家解释的习惯;从事明清研究,则要练出从恒河之沙一般的文献资料中披沙拣金乃至点石成金的本领,还要有足够的体力,能到藏书机构、到田野广泛采集关键或独特的文献。而具体到三国两晋南朝政区的研究,从事者首先需要掂量掂量自己的素质、性情是否适合于处理这“乱”、“错”、“简”、“散”的文献资料。理乱,需要好记性、心平如水,纠错,需要好眼光、考证功夫,而充实简略的记载、梳理零散的资料,需要好的悟性、广事扩展,需要好的逻辑推理能力、不可急躁。

其二,明确成志次序。如研究两晋政区,《宋志》比《晋志》更加重要,更加是第一手资料。这不仅因为《晋志》断限在统一之初的太康初年,显得太早,而且因为《晋志》的不少内容,尤其是永嘉以后及东晋百余年的记载,部分来自《宋志》,柴德赓就直言《晋志》“钞撮《宋书》而未精密”(《史籍举要·晋书》,北京出版社1982年版)。何以如此呢?很简单,《晋书》的成书时间晚于《宋书》。古人编书修史,往往抄袭,所以明确典籍的史料来源或承袭关系非常重要。就关涉三国两晋南朝政区研究的几部正史地理志来说,其成志先后如下:《宋书·州郡志》《南齐书·州郡志》《魏书·地形志》《晋书·地理志》《隋书·地理志》。这里特别补充说明一下《魏书·地形志》(以下简称《魏志》)。《魏志》在州郡县的注文中,常会提及晋、宋、齐、梁的政区,而当《魏志》与《晋志》《宋志》《南齐志》《隋志》说法有异时,其取舍的原则,还是需要考虑到成志的时间先后。

其三,考证断限年代。正史地理志所记载的政区,理论上都是某个特定年代的情况,明确这一点,是正确利用正史地理志资料的前提。历史地理专业的学者都有这个意识,其他专业的学者就不一定了,于是往往闹出笑话。如周振鹤批评清人刘文淇所著的《楚汉诸侯疆域志》,直接套用两百年后的《汉书·地理志》所载郡县,划定汉元年各诸侯的封域,结果“谬误百出,几无一是,必须重加考订”(《西汉政区地理》“附篇”第二章,人民出版社1987年版)。再如马王堆汉墓联系着西汉的长沙国,曾有几位考古专家径以《汉书·地理志》所载十三县认定长沙国的辖境,又在此基础上大事发挥,论述长沙国的政治状况、经济发展、文化面貌、科技水平。这便差之千里了。汉初马王堆汉墓时期的长沙国,比汉末《汉书·地理志》的长沙国大了两倍以上。然而问题在于,正史地理志的断限年代有时并不严格,有时则不清楚。不清楚者,如《南齐志》的断限,有建元年间(479—482)、永明八年(490)两说;《晋志》的断限,也有太康三年(282)、太康四年两说。这就需要研究者下功夫去考证,起码要能自圆其说,否则正史地理志如何去用?

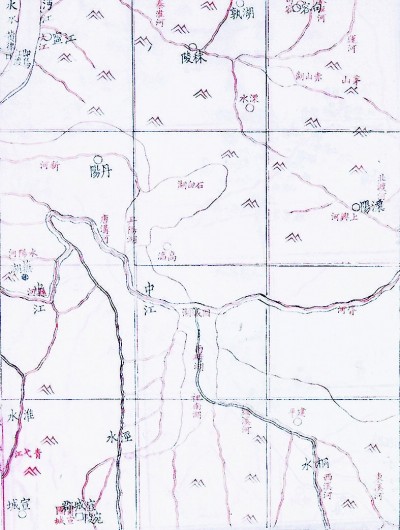

其四,致力课题发掘。魏晋南北朝时代虽然总志与方志众多,但后来基本都散失了,而后人辑佚出来的吉光片羽,并不足以解决涉及全域性的问题。于是相形之下,正史地理志作为各别政权之全域性的文献资料,对于做历史地理的复原、变迁、分布、差异四大“关键词”的研究,就具有了弥足珍贵而且无可替代的价值。这方面的范例,有依据《汉书·地理志》而成就的周振鹤的《西汉政区地理》、葛剑雄的《西汉人口地理》、卢云的《汉晋文化地理》,以至笔者常开玩笑,称一部《汉书·地理志》“养”出了三篇优异的博士论文。具体到三国两晋南朝的正史地理志,举凡政区、人口、道里、职官等,也都可以尝试进行全域的或分区的复原、变迁、分布、差异研究。如结合《续汉书·郡国志》的道里记载,可以做《宋志》的水陆道里及相关的交通地理研究;结合相关的正史《百官志》的记载,可以讨论《宋志》刺史、太守、内史、令、长、相的分布与变迁,以及相关的封国制度;依据《宋志》的两晋内容,可以考辨补正《晋志》;比较《晋志》《宋志》《南齐志》《魏志》《隋志》中各类特殊政区的记载,诸如出现与消失的时间,分布地域的盈缩演变,改制的情形,可以证明政府管理、行政制度、民族状况、户口分布、人口迁移、交通形势、地区开发、军事地位等方面的史实;当然,就正史地理志这类文献资料本身论,梳理其体例、类目、内容方面的继承、创新或舍弃的情形,也是富有魅力的、相当独特的研究领域。

历史研究离不开文献资料。有关三国两晋南朝政区研究的相对原始的文献资料,似可分为传世文献与考古文献,传世文献又可以分为习见文献与扩展文献。集中记载三国两晋南朝政区的传世习见文献,即几部正史地理志,如上所述,既相当混乱、错讹、简略、零散,则其对于系统的政区考证尤其是全面的政区复原而言,实在是不敷使用的,如此,我们就必须充分关注传世扩展文献与考古出土文献。

先说传世扩展文献。魏晋南北朝文献学有个明显的特点,就是作注之风盛行,或进行文字训诂,或大量拾遗补缺。在这些注里,或保存了许多今已失传的古籍,或反映了作注者当时的情况。其中,多种注颇有助于三国两晋南朝政区的研究,而有些注是为研究者所忽视的,这里姑且称为“传世扩展文献”。举例来说,为人熟知的北魏郦道元的《水经注》,注的是三国的《水经》,《水经》的现势地名与政区当然是三国的,而《水经注》的现势地名与政区则是南北朝后期的。类似者有高诱注《战国策》《淮南子》所见汉末魏初的地名与政区,杜预《春秋经传集解》《春秋释例》所见魏末晋初的地名与政区,郭璞注《山海经》所见东晋的地名与政区,等等。在这方面,孔祥军的《杜预〈春秋经传集解〉所存晋太康元年地志辑考》(收入所著《汉唐地理志考校》)为我们提供了很好的一份资料,这样的文章,既反映了作者研究视野的开广,也极有功于学界的参用,实在是值得一篇一篇地去做。

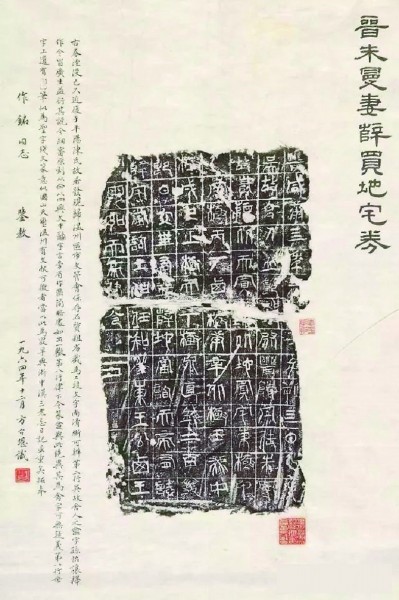

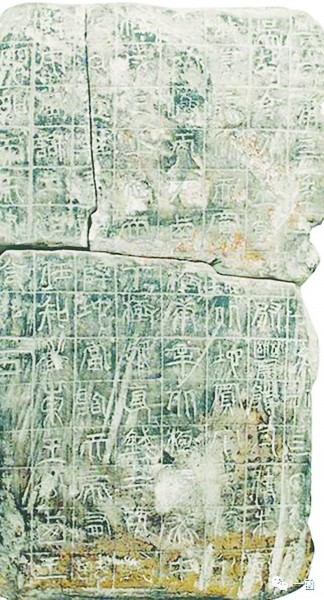

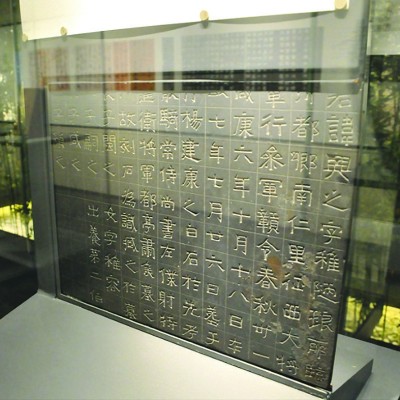

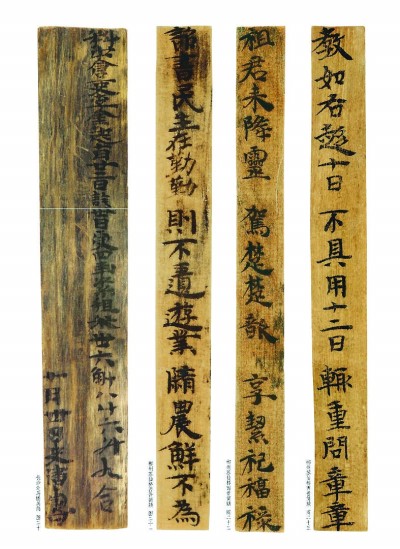

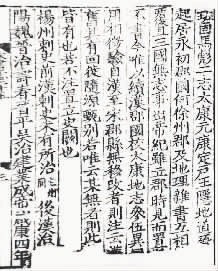

再说考古出土文献。关涉三国两晋南朝政区研究的考古出土文献不少,如已经公布的50多方东晋南朝墓志,见诸报道的40多方六朝买地券,长沙走马楼发现的多达十几万枚的三国吴简,湖南郴州苏仙桥出土的约千枚西晋木简。这些出土文献,包含着大量的地名、政区、基层组织名称,其零零碎碎、枝枝节节的证史、补史、纠史作用,纸短话长,这里无法细说,读者诸君如有兴趣,可以检索朱智武、孔祥军、姚乐、陆帅、小尾孝夫、徐成等几位年轻学人的论著。而如果我们善用出土文献,有时还会有意想不到的收获。如日本学者中村圭尔依据南朝几方墓志的出土地点与具体内容,推断南朝著名的实土侨县琅琊郡临沂县的范围,为西、南靠近建康城,北至长江,东以栖霞山附近为界。又如东晋太宁元年(323)谢鲲墓志说“假葬建康县石子罡……旧墓在荧阳”,及东晋义熙三年(407)谢球墓志已说“安厝丹杨郡秣陵县赖乡石泉里牛头山”,刘宋永初二年(421)谢珫墓志也说“安厝丹杨郡江宁县赖乡石泉里中”,张学锋考证指出,这些墓志中的“假葬”指临时葬地,“安厝”为最终埋葬之意。而由此推演,可知东晋初年仍然保留着北归故里之期盼的陈郡谢氏,到了晋末宋初,已经接受了安处南方的事实。这是一件非常重要的史事。作为北方南迁大族,陈郡谢氏本来特别在乎郡望、故土意识强烈,而经过百年左右,还是不可避免地成了南方的一员。那么,南迁的中下层士族与一般百姓,无论是否经过土断,只要历年长久,就会不以个人意志与家族意志为转移地由北方人成为南方人,这也就是东晋义熙年间刘裕请土断表所说的:“所谓父母之邦以为桑梓者,诚以生焉终焉,敬爱所托耳。今所居累世,坟垄成行,敬恭之诚,岂不与事而至?”(《宋书·武帝纪》)

围绕三国两晋南朝政区研究的文献资料,当然还有诸多其他的正史纪、传、志,类书、政书、会要、编年、辑佚,“全文”、“全诗”,以及当时与后来的各家专门典籍,只是相对而言,应该达不到“传世习见文献”的级别,算不上基础与典型的文献资料,这里就略去不说了,唯在这篇“笔谈”的最后,笔者还想特别强调一下的是,研究者常常会有这样的经历:带着怀疑的眼光去看文献资料,以挖掘机、显微镜、望远镜一样的功夫去做文献资料,往往就陷入了文献资料特别是文献资料考校本身,于是文章越写越少,札记越积越多,其实这是值得的,因为不经过这样的过程,把文献资料拿来直接就用,往往要冒很大的风险;况且文献资料的考校毕竟是功德无量之举,无论旧史学、新史学乃至“新新史学”,只要还是“史学”,就无法离开经过考校的准确的文献资料。

(作者为南京大学历史学院教授、六朝博物馆馆长)