本报记者 徐璐明

不久前,英国 《卫报》 刊登了一则消息:他的离世,宣告了20世纪高级定制黄金时代和专属于那个时代的优雅的终结。《卫报》 记者笔下的“他”,指的正是时尚界的传奇大师———于贝尔·德·纪梵希。

“不要跟布料对着干,”纪梵希说,“每一种布料都有生命。”

纪梵希1927年出生于法国巴黎西北部博韦德一个富有家庭。纪梵希外公的家族经营着纺织事业,与皇室关系友好,连巴黎歌剧院内,都收藏着他们家族制作的挂毯。家族传统让纪梵希从小就对面料、裁剪展现出极具天赋的敏锐度。

纪梵希后来回忆说,他对于“时尚”最初的印象源自他的外婆。当他还在小学时,他的外婆曾把欣赏她的时装以及面料收藏作为他认真学习的奖励。“对于年幼的我来说,这就是一整个衣柜的‘珍宝’,各式的面料让我眼花缭乱。”

外婆的无心之举也许成就了纪梵希一生的事业,此后的80年的时光里,他都与时尚胶着在一起。而面对外婆一整个衣柜的面料兴奋不已的童年记忆,让他对时装面料的喜爱甚至超过了设计、制作服装本身。以至于纪梵希成为一名出色的设计师之后,最让他激动和兴奋的一刻,依然是所有的面料到达工作室的那个瞬间。

事实上,在家族给纪梵希设计的成长轨迹里,长大后的他应该成为一名律师或是银行家,但纪梵希还是坚定了自己的选择。17岁的他离开家乡前往巴黎,进入美术学院就读,对于想在设计上有所成就的年轻人来说,巴黎是所有追梦者的朝圣之地。而他的母亲不顾家人反对,支持他追求心目中的事业。她为他介绍了当时巴黎最高级的时装屋,并把他送到当时巴黎高级定制大师杰奎斯·菲斯的工作室里做学徒。

二战后的巴黎,百废待兴。为了节约开支,战后人们穿的服装都是采用各种低廉的人造布料制作而成,色彩上也偏好低调的单色,例如灰蓝色和棕色等。由于战争而导致物资短缺,当年英国政府特地颁布了节俭条例来限制服装风格、布料。美国为限制羊毛使用量也专门颁布了条例。

而那个时候的巴黎时尚业,也面临着重新洗牌的命运。一方面,老牌时装屋因为战争生意骤减、布料价格成倍增长等原因而不得已关门歇业;而另一方面,包括克里斯汀·迪奥、纪梵希、瓦伦蒂诺等年青一代设计师正蓄势待发,预备在这个时尚之都大展拳脚。

在短暂的学徒生涯中,纪梵希先后师从杰奎斯·菲斯、罗伯特·贝格和吕西安·勒龙。当时,与他一起学习的还有还未成名的皮埃尔·巴尔曼与克里斯汀·迪奥。1947年,他进入了艾尔莎·夏帕瑞丽的时装屋。

据说,作为当时巴黎首屈一指的女设计师,艾尔莎·夏帕瑞丽十分欣赏纪梵希的才能。尽管他当时才20岁出头,艾尔莎已经放心地把她二战前珍藏的900米印花丝绸交给纪梵希设计、制作成服装。而在战后布料奇缺的年代,这样的“奢侈”经历让他获益匪浅。这也让他养成了一个持续终生的习惯:当每一种新的面料送进他的工作室,他会把面料挂起来,研究它,直到完全“懂得”这种布料,才会下剪刀。

“不要跟布料对着干,”他说,“每一种布料都有生命。”

1952年,在他25岁时,纪梵希在巴黎开设了自己的时装屋,开始逐步打造属于他的“纪梵希”王国。

时装杂志 《Vogue》 曾作出这样的评论:“这与其说是时装,不如说是创造了一种新的穿衣方式。”

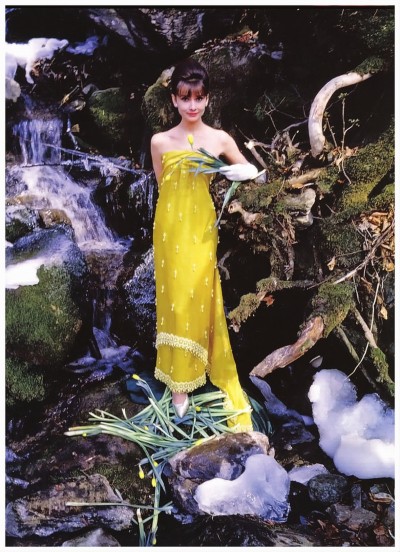

正是在1952年,纪梵希推出了首个高级女装系列:“贝蒂娜·格拉奇亚尼(Bettina Graziani)”。贝蒂娜·格拉奇亚尼是当时巴黎出镜率最高的模特,几乎占据了上世纪四五十年代的时尚杂志封面和广告的她,是当时收入最高的模特。不过,心怀设计师梦想的她与纪梵希结识之后,就开始以纪梵希时装屋的宣传总监的身份逐步退居幕后。可以说,贝蒂娜是纪梵希的第一位缪斯女神,她开阔的五官、短发和更偏向于中性的造型,为他提供不少灵感。

在“贝蒂娜·格拉奇亚尼”系列中,纪梵希大量采用白色纯棉为面料,巧妙地运用了典雅的刺绣和华丽的珠饰,简洁而不失优雅,为钟爱丝绸、羊毛等高级布料的巴黎时装界带来了一股清新之风———对于其他高级定制设计师而言,棉布是低档的布料,基本只在高定前期打样时使用。

有趣的是,纪梵希用棉布纯属无奈之举。他的时装屋的启动资金来自他的姐夫,但这些钱只够雇用几个工人,根本无法负担起昂贵的布料。为了节约成本,在当时巴黎时装界普遍使用真人模特的环境下,纪梵希率先使用塑料人体模型来展示服装。

不过,从小研究布料的经历让他拥有了“化腐朽为神奇”的功力。棉布在他的手中,亦创造出一种高贵的质感。其中,一件被后世称为“贝蒂娜衬衫”的单品,就是其中的典型代表。

“贝蒂娜衬衫”是一件带黑色刺绣,袖子上点缀有弗拉门戈式褶边的白色棉衬衫。这件由贝蒂娜·格拉奇亚尼亲自穿着演示的衬衫一经推出就造成了轰动。根据1952年的《纽约时报》的报道,纪梵希为该系列而制作的两件“贝蒂娜衬衫”在当时卖出了2800美元的高价。

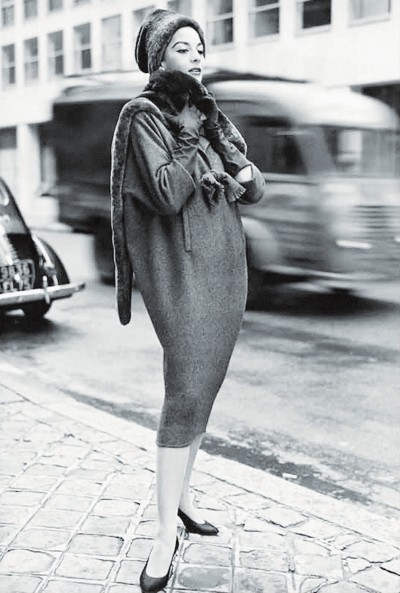

当然,棉布的运用并不是纪梵希能够凭第一个系列就一鸣惊人的根本原因。在这个系列中,他非常前卫地设计出了“非配套女装”,很大程度上解放了女性,她们终于可以不受套装的拘束、自由地搭配上下装了。而即使是最不起眼的布料,在纪梵希简洁的剪裁和对女性身体曲线的把握下,都能散发出独特的魅力。

此后的设计生涯中,纪梵希偏好棉的质感,他一大半的设计都是女性日常的服装,而不是上流人士出入高端场所的服饰。“优雅、舒适、日常穿着”让纪梵希在彼时的巴黎高级定制时尚圈崭露头角。尽管有不少权贵主顾,但纪梵希更想要为普通女性设计日常服饰,而不只是为上流社会的社交设计华服。

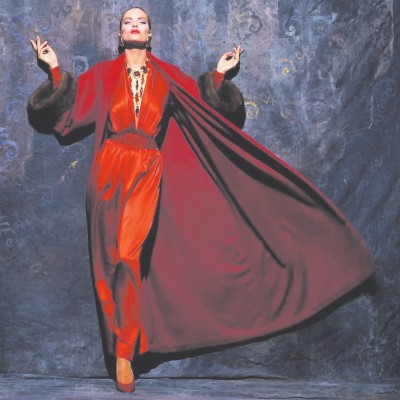

1955年,纪梵希打出了“自由线条”的口号,推出了没有腰与臀部曲线的直桶式洋装。1957年,纪梵希影响最深远的设计诞生了:布袋装。布袋装摒弃了束缚女性的腰线设计,让女性的身体包裹在“神秘”的气息当中。纪梵希还裁短裙边,鼓励女性露出双腿。这也使之成为1960年代时尚变革的先行者。

除此之外,纪梵希还设计过经典的“气球外套”。其宽松的“H”型外观给了纪梵希一个“新面孔”。时装杂志《Vogue》曾作出这样的评论:“这与其说是时装,不如说是创造了一种新的穿衣方式。”

上世纪70年代,纪梵希也曾对当时流行的奢侈的高定设计表达过不满,他表示,“那些设计太夸张了,只顾豪华的堆砌,而全然不顾女性的穿着舒适度和她们日常生活的需要。”

奥黛丽·赫本说,“他不仅是位服装设计师,更是人格的创造者。”

对于纪梵希而言,1953年是一个不同寻常的年份。那一年,他终于见到了他的“偶像”和精神导师———设计大师克里斯托瓦尔·巴伦西亚加,后者十分欣赏他的才华,并将一生的审美哲学和设计理念倾囊相授。而正是在同一年,纪梵希还认识了他这一生中最重要的“客户”———与他相伴42年的挚友奥黛丽·赫本。

“少即是多”,这是克里斯托瓦尔·巴伦西亚加的设计哲学,也成了流淌在纪梵希的设计血液中的DNA。相对于繁复的剪裁和奢侈的装饰,他更热衷于简洁的线条和不经意之间流淌出来的女性气质。

而这一设计理念,在纪梵希为奥黛丽·赫本设计的服装中得到了充分的体现。

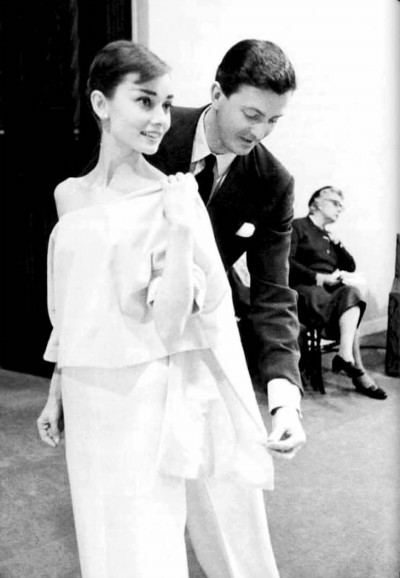

那天,他期待着另一位“赫本”———电影明星凯瑟琳·赫本前来试服装,却等来了当时并不出名的奥黛丽·赫本,她想请纪梵希为 《龙凤配》 设计服装。纪梵希想要推脱这桩差事,但赫本却邀请他共进晚餐。据说,晚餐结束的时候,纪梵希对赫本说:“我会为你设计任何衣服。”

《龙凤配》 大获成功,但纪梵希的名字并没有出现在 《龙凤配》 的设计师列表中。那一年的奥斯卡最佳设计奖,颁给了挂名为《龙凤配》服装设计师的伊迪丝·海德。在她的获奖感言中,没有任何一句提到了纪梵希。这令赫本大为光火,她对纪梵希说:“我要你以后设计所有我穿的衣服。”而正是这句承诺,开启了两人之后长达42年的合作和友谊。

那个时期的审美,偏好丰满、金色头发的女性造型。奥黛丽·赫本与当时的流行截然不同。接下来,纪梵希为赫本在 《蒂凡尼早餐》 中设计的小黑裙,成为时尚界永远在模仿但从未被超越的经典。他们共同创造出了赫本风格———利落线条、颜色简单,让她能在一众新人中脱颖而出。他为赫本设计的服装被评价为:“如外科手术般精准。多一分则嫌多,少一分则嫌少。”

“只有穿上他的衣服,我才是原来的我。”奥黛丽·赫本说,“他不仅是服装设计师,更是人格的创造者。”

后来,当纪梵希谈及他为赫本设计的“小黑裙”时,他说:“设计一条最简洁的裙子,反而是最难的。”而这句话,也被后世的设计师奉为时尚界的“金科玉律”。

随着电影的走红,赫本不再默默无名,也意外为纪梵希打开了美国市场的大门。27岁,纪梵希成为巴黎高定界第一个推出成衣线的设计师。他的策略很简单,却又很有效———他的服装面料的价格比竞争对手低廉,同时紧紧地抓住了当时的新兴市场———美国市场。事实上,纪梵希四分之三的客户来自美国,其中就包括肯尼迪夫人。两个世界著名女性———奥黛莉·赫本和杰奎琳·肯尼迪,演绎了纪梵希的经典设计风格———精致、高雅、典范。

61岁时,纪梵希卖掉了自己的同名品牌,七年后,他退休。“我很高兴我的工作正是我儿时的梦想,”纪梵希曾在一场新闻发布会上如是说。而在2017年举行的个人作品回顾展的开幕活动上,这位设计师自己讲述的一番话或许可以用来总结他作为设计师的那部分人生:“我的设计是时尚界最完美的那一部分作品,因为我用自己的创意让另一些人感到幸福。”